Einleitung

Das Leben und Werk der Großherzoglich Badischen Hofmalerin Sophie Reinhard wurde

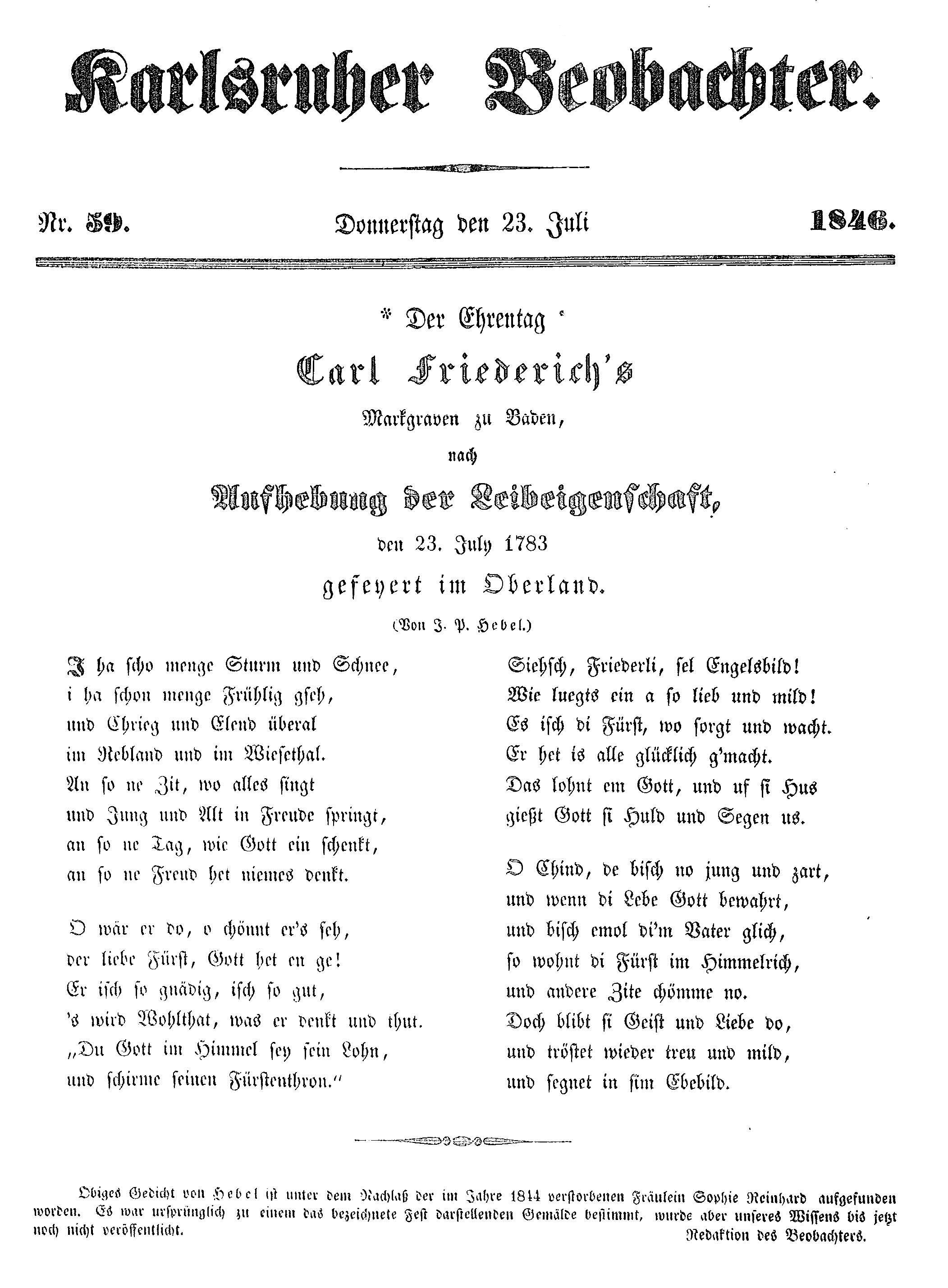

bisher niemals eingehend beschrieben und kein Versuch unternommen, ein

Verzeichnis ihrer Werke zusammenzutragen. Dieser Mangel geht auf die

Kunstgeschichtsschreibung der vergangenen Jahrhunderte zurück, in der man(n) die

Kunst von Frauen überwiegend als unbedeutend erachtete. Erst als Germaine Greer

1979 auf die gewichtige Rolle der Frauen in der bildenden Kunst hinwies, nachdem

in Los Angeles eine Ausstellung über Künstlerinnen von 1550 bis 1950 ein

weltweites Echo gefunden hatte, entwickelte sich in der Kunstgeschichte ein

Umdenken, das zum Aufarbeiten der Lücken in der Beschreibung des Lebens und

Werkes zahlreicher Künstlerinnen beitrug.

In den darauf folgenden Jahren wurde

verschiedentlich kurz über die Künstlerin Sophie Reinhard berichtet. Eine

Dokumentation des Stadtarchivs Karlsruhe aus dem Jahre 1992 über „Karlsruher

Frauen 1715-1945“ informierte zwar über Sophie Reinhard ohne aber das Leben und

Werk dieser bedeutenden Karlsruherin eingehender zu behandeln und manchen

verbreiteten Irrtum in den kunsthistorischen Nachschlagewerken über ihre

biographischen Daten auszuräumen, was mit Hilfe der Karlsruher Archive leicht

möglich gewesen wäre.

An diesem Zustand veränderte auch die Ausstellung des Jahres 1995 „Frauen im

Aufbruch? Künstlerinnen im deutschen Südwesten“ nicht viel.

Wirklich eingehend befasste sich mit der Künstlerin erst die Kunstausstellung in

Gotha und Konstanz im Jahre 1999 mit dem Titel „Zwischen Ideal und Wirklichkeit.

Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850“.

Ins Gedächtnis der Karlsruher wurde die Künstlerin jüngst durch einen

historischen Kriminalroman von Petra Reategui zurückgerufen, der in der Zeit

Weinbrenners im frühen neunzehnten Jahrhundert in Karlsruhe spielt.

Insbesondere mit der Reise der

Künstlerin nach Italien hat sich 2009 Kathrin Seibert intensiv beschäftigt und

die Reisevorbereitungen sowie den Aufenthalt in Rom näher beschrieben. Ferner

hat sie das künstlerische Werk der Sophie Reinhard, soweit es die Quellen

erlauben, mit den Werken anderer Künstlerinnen jener Zeit verglichen und die

Wirkung des Studiums in Italien auf das spätere Schaffen der Künstlerin

aufgezeigt.

Die nachfolgende Schilderung des

Lebens der Künstlerin kann nur einen ersten Überblick geben und soll Anregung

zur weiteren Beschäftigung mit ihrem Werk sein. Um dies zu erleichtern, werden

die handschriftlichen Quellen, soweit sie mir zugänglich waren, beigefügt.

Ferner soll dadurch dem Leser die Möglichkeit gegeben werden, die

handschriftlichen Quellen selbst zu bewerten und zu interpretieren. Außerdem

enthalten diese Quellen viele neue Hinweise auf bildende Künstler, die anfangs

des 19. Jahrhunderts in Rom tätig waren. Sie verdienen es weiter ausgeschöpft zu

werden.

Der angefügte Werkkatalog kann

selbstverständlich ebenfalls nur als ein erster zaghafter Versuch einer

Auflistung der Werke von Sophie Reinhard gesehen werden, der sicherlich noch

vieler Ergänzungen bedarf. Er soll aber den Leser ermuntern zur

Vervollständigung der Werkübersicht selbst beizutragen und Lücken zu füllen.

Herkunft, Ausbildung und

Wanderjahre

Sophie Karoline Friederike Petronella

Reinhard wurde am 9. Juni 1775 in Kirchberg in der linksrheinischen, ehemals

badischen, Grafschaft Sponheim geboren.

Die Grafschaft wurde nach ihrer Besetzung durch französische Truppen 1794 im

Jahre 1801 für über ein Jahrzehnt Teil Frankreichs. Ihr Vater Maximilian Wilhelm

Reinhard, geboren 1748 in Karlsruhe, war zunächst von 1772 bis 1783 fürstlich

badischer Hofrat und Amtmann in Kirchberg und Birkenfeld in der Hinteren

Grafschaft Sponheim,

danach von 1783 bis 1792 Landschreiber und Hofrat in Lörrach im Oberamt Rötteln

im Markgräfler Land

und zuletzt Staatsrat und Direktor der badischen Brandversicherungsanstalt in

Karlsruhe.

Als junges Mädchen lebte Sophie

Reinhard von 1783 bis 1792 in Lörrach. Ihre beiden jüngeren Brüder, Wilhelm

Emanuel, geb. 1776 in Kirchberg und Carl Friedrich, geb. 1780 in Birkenfeld,

besuchten in Lörrach das dortige Pädagogium, wo Tobias Günttert seit 1779 als

Prorektor und Johann Peter Hebel seit 1783 als Hilfslehrer tätig waren.

Das wichtigste Unterrichtsfach war Latein, was Hebel unterrichtete, außerdem

wurden evangelische Religionslehre, Geschichte und Geographie, aber auch

französischer Sprachunterricht von einem Lehrer namens Colthien, Musik von dem

Stadtzinkenist Gebhard und Zeichenunterricht von dem Maler Eberhard Frick

erteilt.

Dagegen ist davon auszugehen, dass Sophie Reinhard selbst und ihre beiden

jüngeren Schwestern Elisabetha Henrietta, geb. 1778 in Birkenfeld, und Carolina

Sophia, geb. 1784 in Lörrach, von einem Hauslehrer unterrichtet wurden. Ob

Sophie Reinhard damals schon Zeichenunterricht bekam, lässt sich nicht

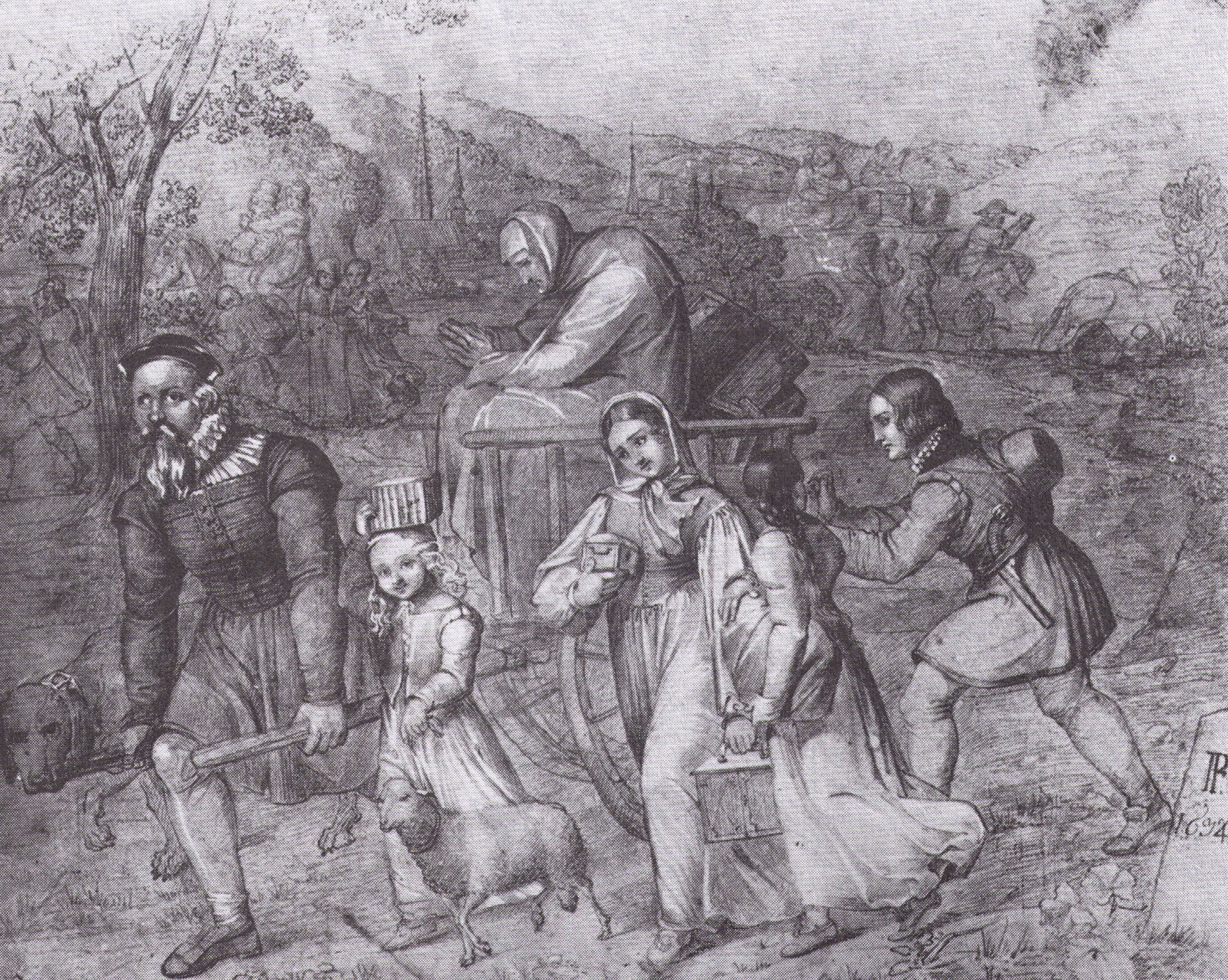

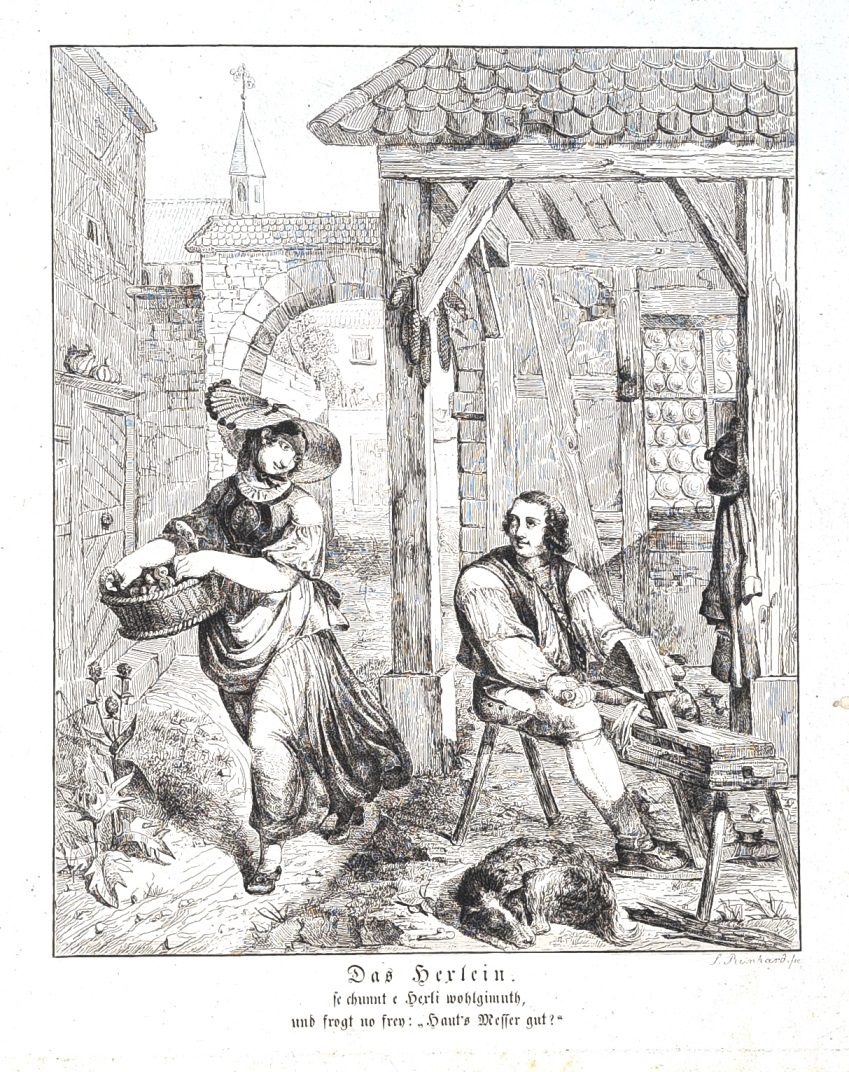

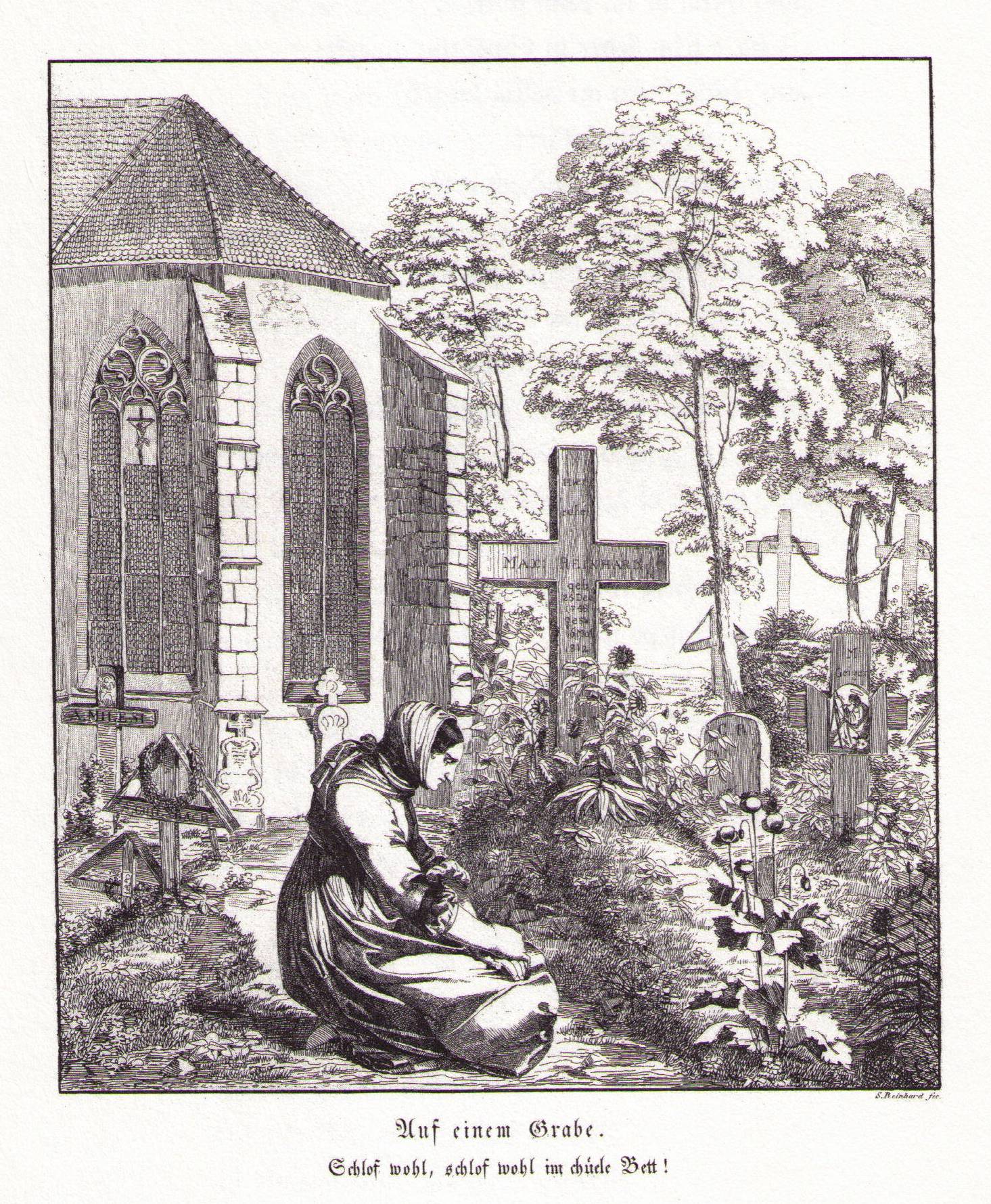

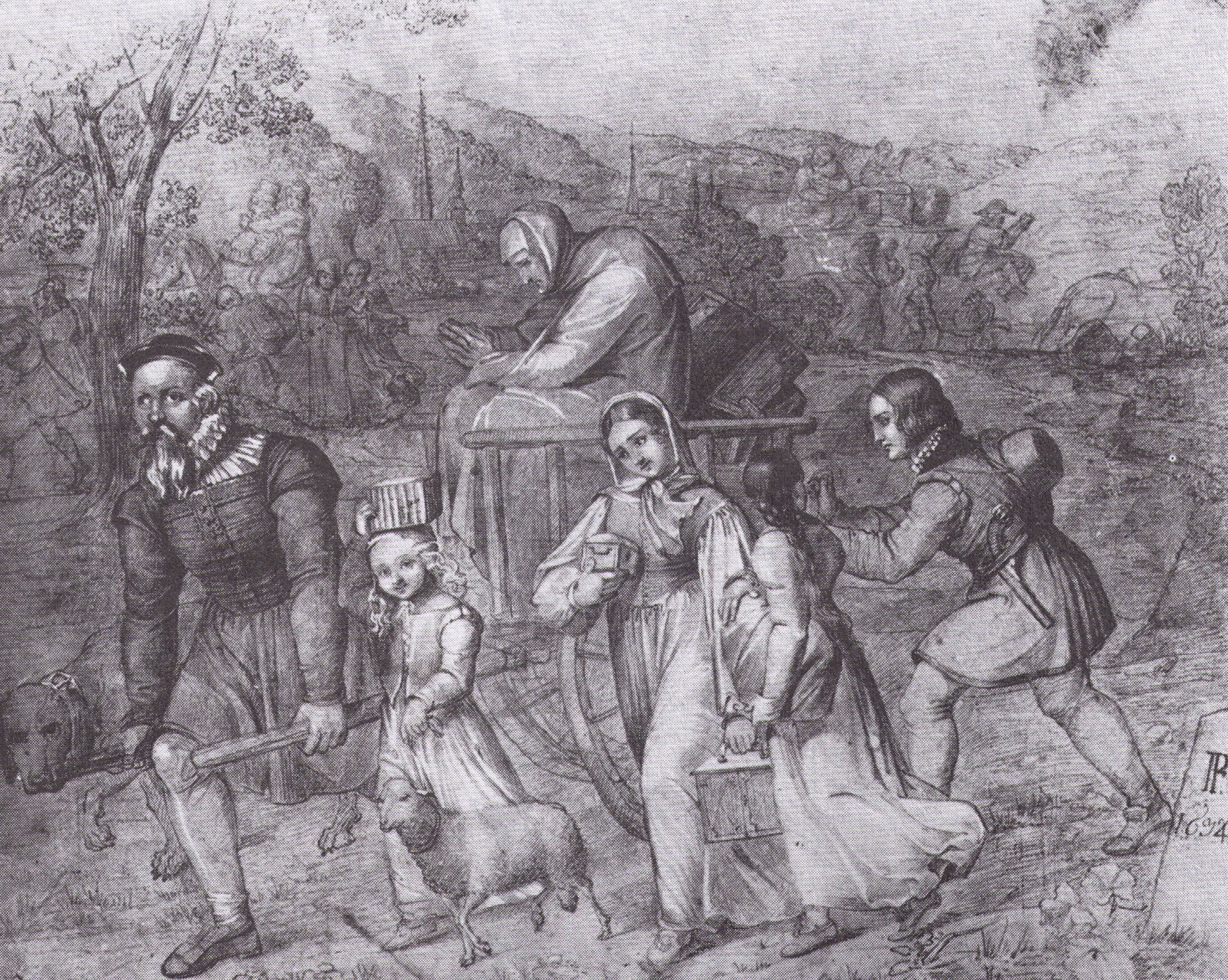

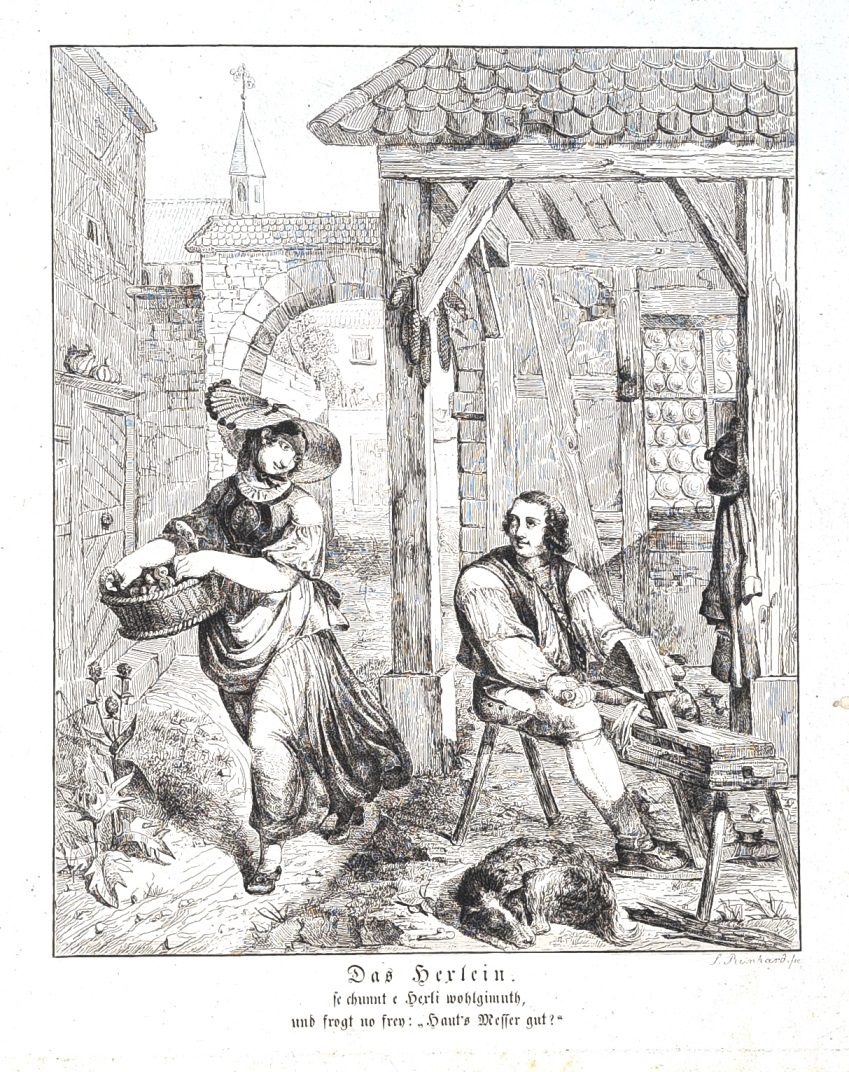

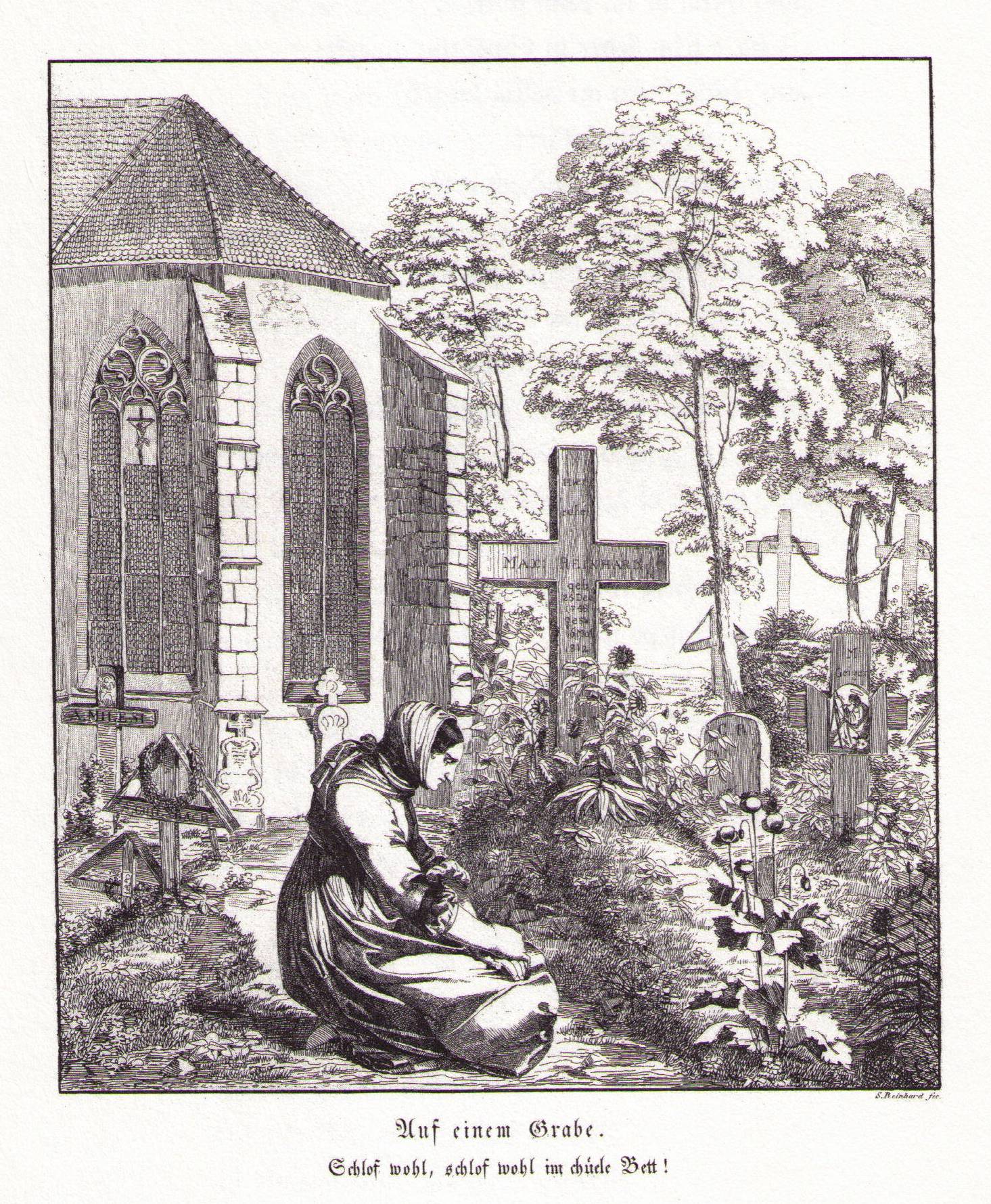

nachweisen. Johann Peter Hebel schreibt in seinem Vorwort zu ihren Radierungen

„Zehn Blätter nach Hebels Alemannischen Gedichten“, die 1820 bei Mohr und Winter

in Heidelberg verlegt wurden: „Schon oft haben Personen, welche die

alemannischen Gedichte mit ihrem Beifall ehren, den Wunsch geäußert, daß Kupfer

dazu in getreuer Nachbildung der nationalen Tracht und Eigenthümlichkeit des

Völkleins, das in ihnen lebt, gegeben werden möchten. Ein Versuch, der in der

dritten Auflage der Gedichte gemacht wurde, ist nur wenig gelungen. Sophie

Reinhard, die selbst einige Jahre in jener Gegend gelebt hat, und für sie eine

treue Erinnerung und Liebe bewahrt, hat diese Aufgabe vollkommen erreicht.“

Die Familie von Maximilian Reinhard, insbesondere seine Frau, kam während der

Amtszeit Reinhards in Lörrach mit Hebel und der Pfarrerfamilie Günttert in

freundschaftlichen Kontakt, der auch in der nachfolgenden Karlsruher Zeit

andauerte.

Sophie Reinhard dürfte ihre

künstlerische Ausbildung um 1793 im Alter von 18 Jahren an der Zeichenschule von

Philipp Jakob Becker begonnen haben, als ihr Vater von Lörrach nach Karlsruhe

versetzt wurde. Schließen lässt sich dies aus den Tagebuchaufzeichnungen des

Karlsruher Kaufmanns Wilhelm Christian Griesbach, der am Sonntag den 13. August

1797 von einer Begegnung mit ihr in Steinbach berichtet,

wohin er mit Gustel Lindemann, Sophie Brauer, seiner Tante und seinem Onkel

Hemeling einen Ausflug unternommen hatte: „es waren sehr viele Damen da, unter

andern auch, die Sophie Reinhardt, die ich wegen ihrem génie immer bewundere,

obgleich so manches an ihr tadelhaft seyn soll.“

Sie muss also 1797 in Karlsruhe schon eine beachtete Künstlerin gewesen sein.

Ihr Vater lässt den Großherzog Karl Ludwig von Baden in einem Brief wissen, dass seine

Tochter beim Galeriedirektor Philipp Jakob Becker mehrjährigen Unterricht

erhalten habe.

Dort gehörten die Zeichnung, das Aquarell und das Pastell, aber auch die

Miniaturmalerei zum Ausbildungsprogramm. Becker tat sich jedoch weniger als

Künstler, denn als Leiter der neugegründeten Kunstsammlung und als Lehrer an der

im Herbst 1786 eröffneten Zeichenschule hervor, konnte demnach Sophie Reinhard

zwar ein solides künstlerisches Rüstzeug bieten, zu höherer Ausbildung reichten

seine Fähigkeiten aber nicht.

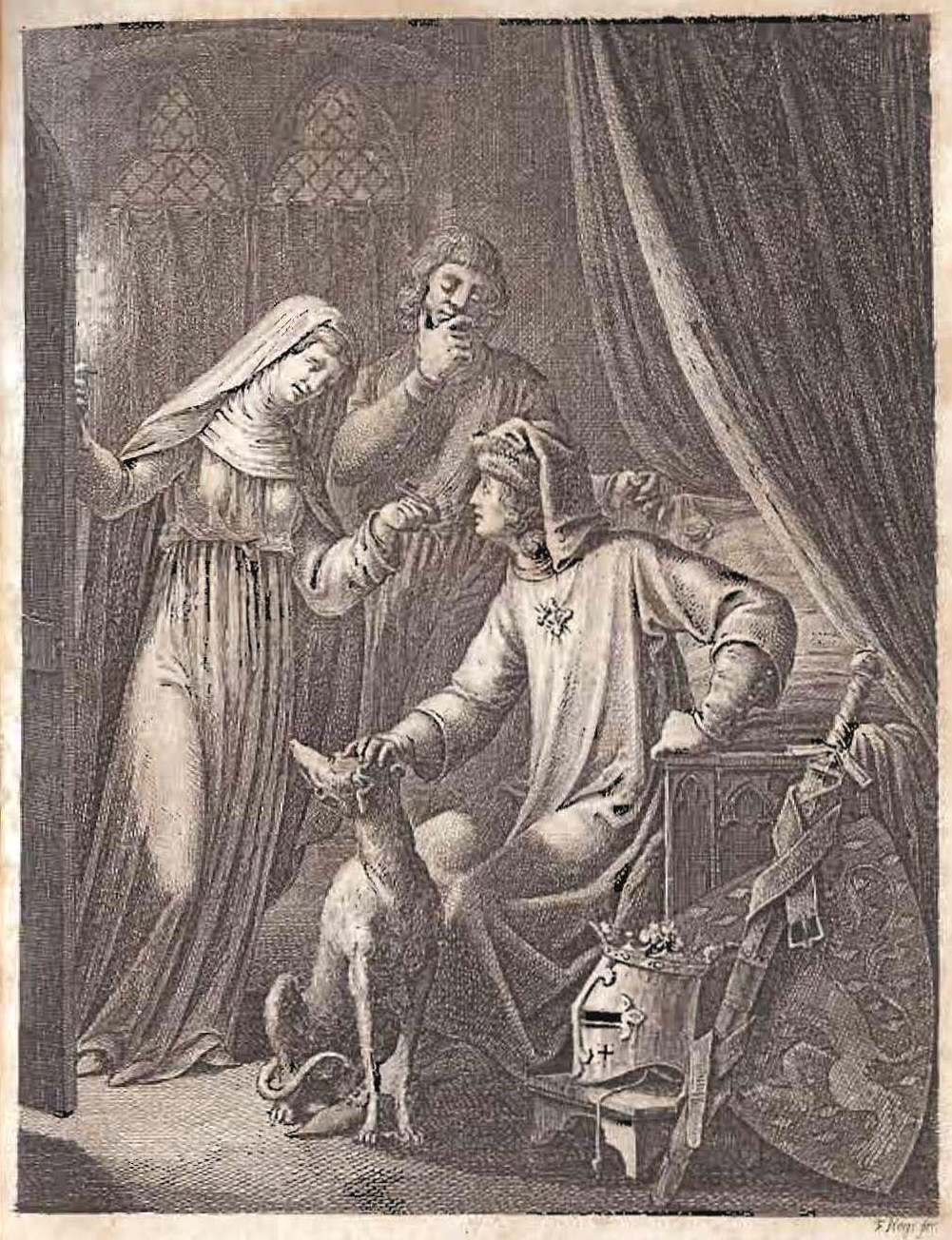

Aus der Studienzeit bei Galeriedirektor Becker sind zwei Zeichnungen von Sophie

Reinhard erhalten, die sie nach seinen Vorlagen fertigte und die für die

Ausbildung bei ihm Programm sind.

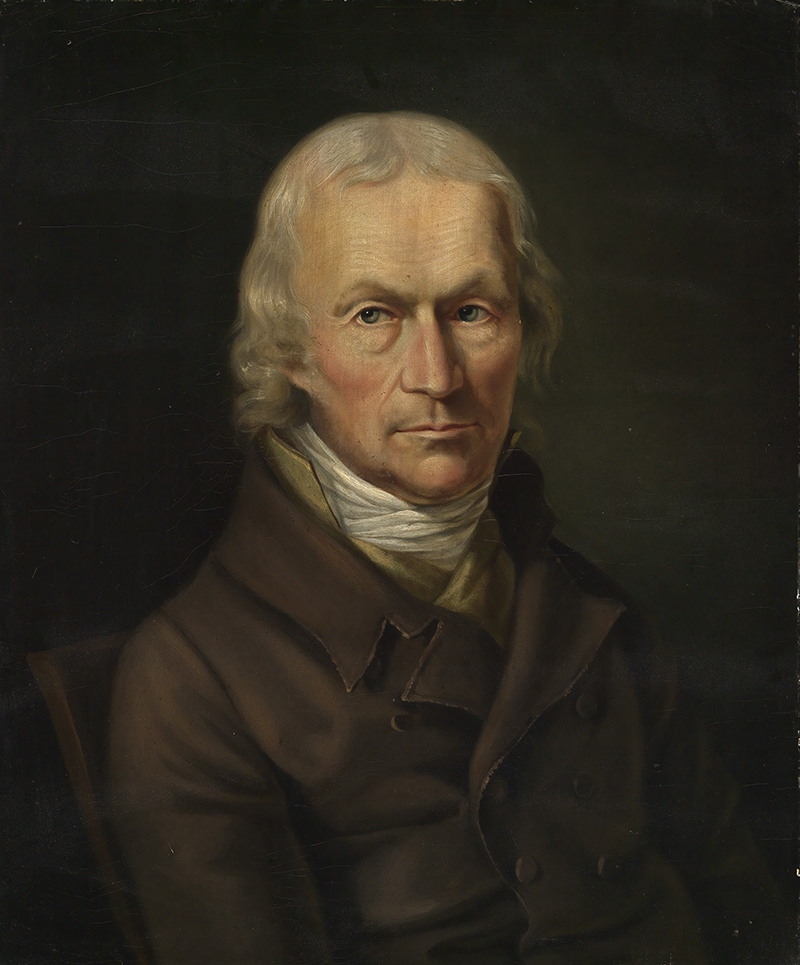

Von ihm stammt ein Portrait in Pastell von Sophie Reinhard aus dem Jahre 1803,

welches auf ein damals freundschaftliches Verhältnis zwischen Lehrer und

Schülerin schließen lässt.

Die früheste bekannte Arbeit von Sophie Reinhard datiert auf das Jahr 1799. Es

handelt sich um eine Miniatur, das Portrait einer älteren Dame darstellend.

Aus dieser Zeit dürfte auch die Miniatur „Mädchen mit Buch“ stammen, die sich im

künstlerischen Nachlass Beckers befand.

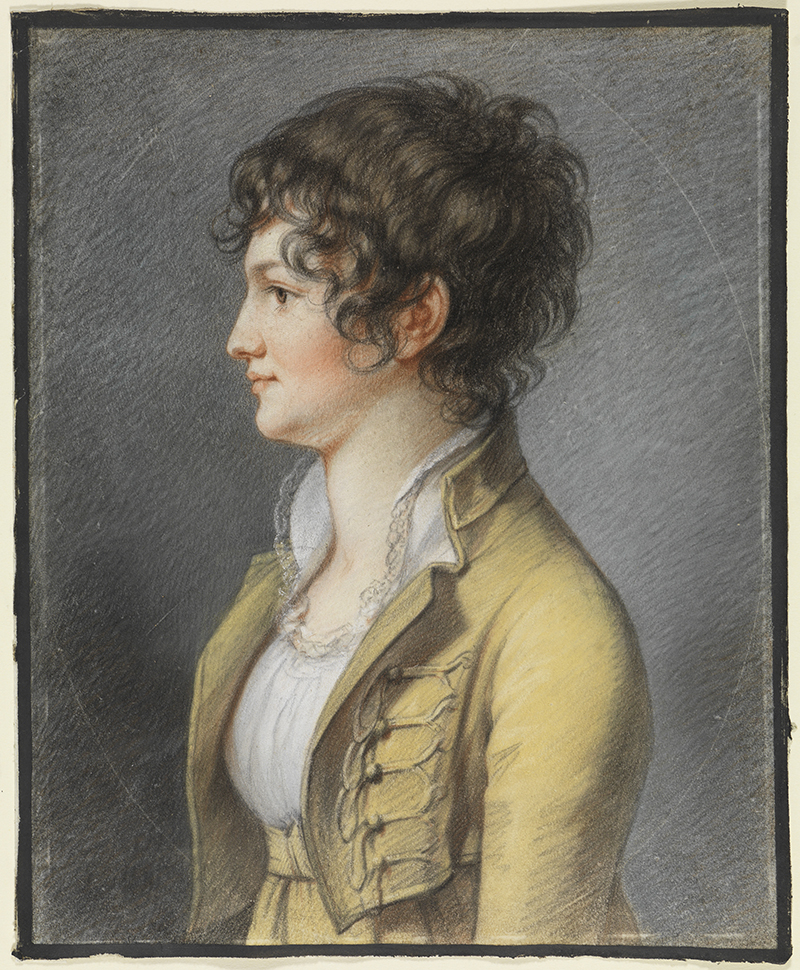

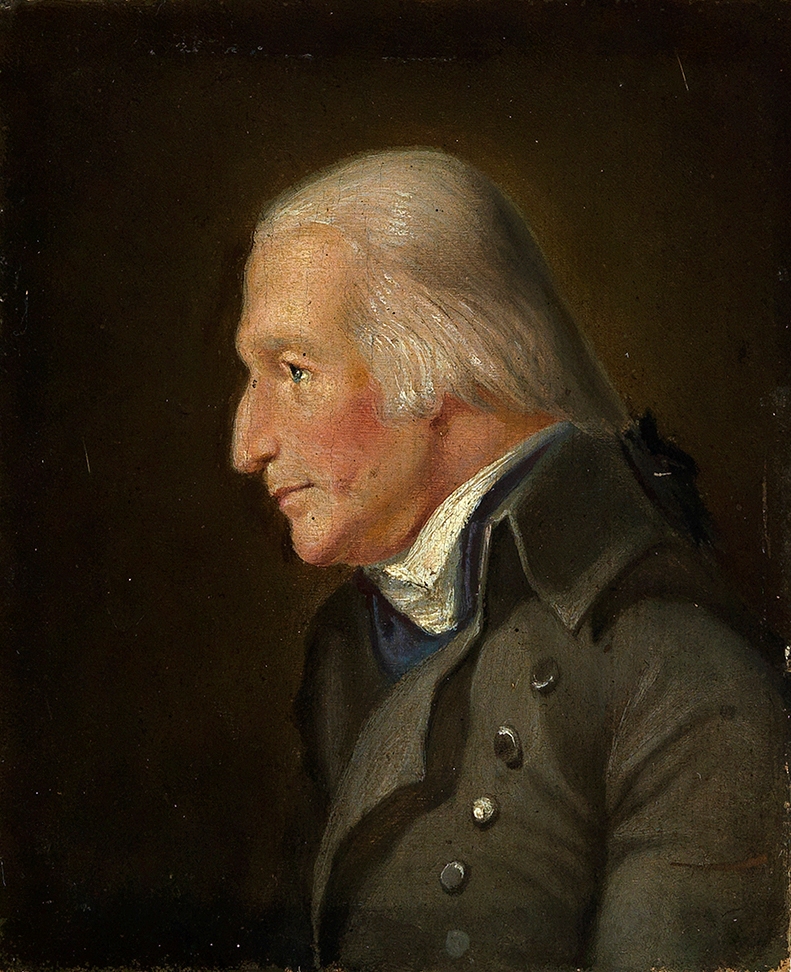

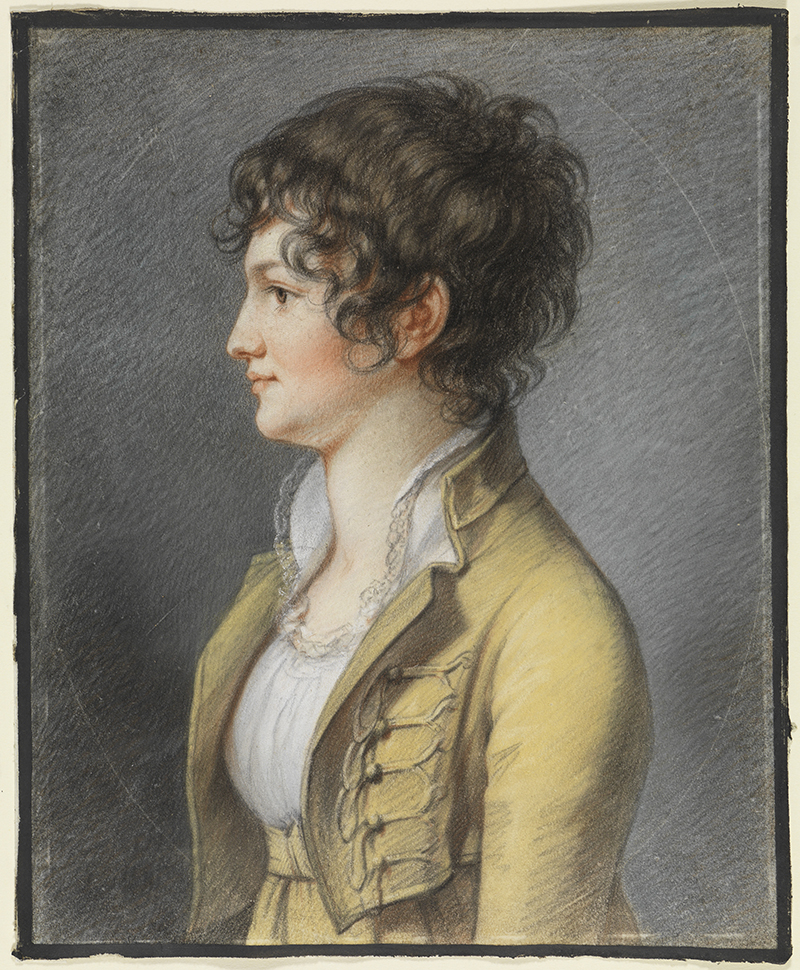

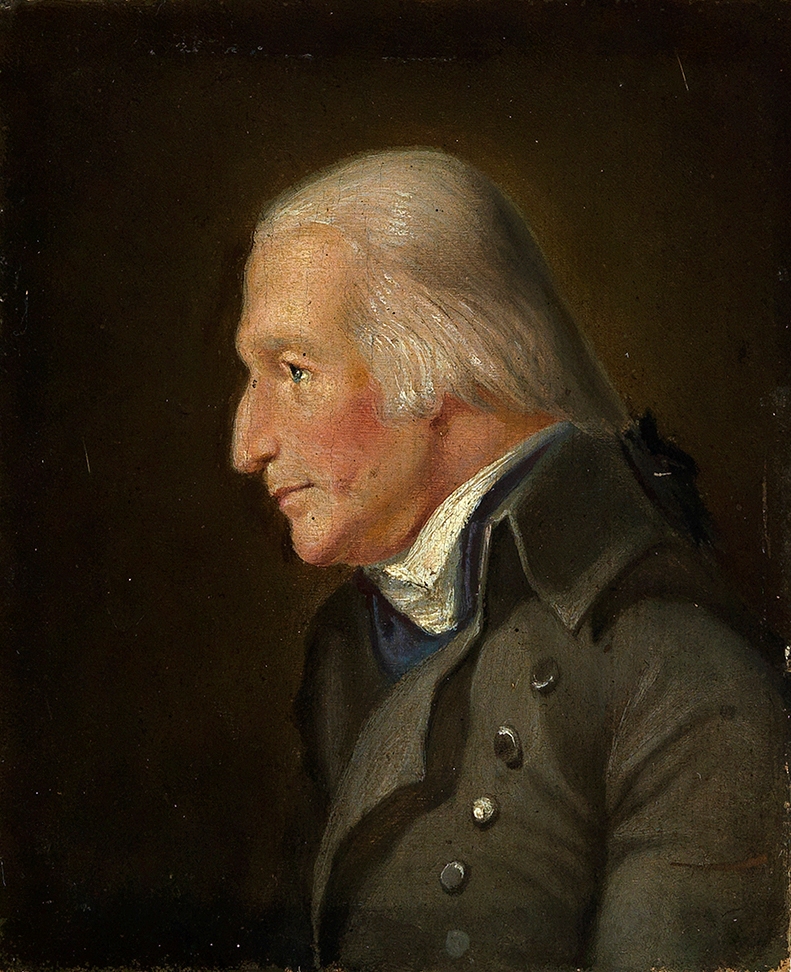

Frühestes bekanntes Portrait von Sophie Reinhard im

Alter von 28 Jahren.

Pastell auf Pergament von Philipp Jakob Becker aus

dem Jahre 1803.

© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 1977-4

Um eine bessere Ausbildung zu

erhalten, schickte der Vater seine Tochter 1807 nach München. Da ihr dort als

Frau eine Immatrikulation an der neu konstituierten Kunstakademie verwehrt und

deren Eröffnung ohnehin erst 1808 zu erwarten war, nahm sie bei Galeriedirektor

Christian von Mannlich Privatunterricht. Während ihres Studienaufenthaltes in

München freundete sich Sophie Reinhard mit der Malerin Margarete Geiger an, die

ebenfalls bei Mannlich studierte. Aus dieser Zeit sind zwei Zeichnungen „Sophie

Reinhard beim Kopieren“ und „Margarete Geiger beim Malen in Schleißheim“

erhalten, welche die Künstlerinnen im Jahre 1807 voneinander gefertigt haben.

Margarete Geiger war schon 1806 in München angekommen, und wie ihren Briefen zu

entnehmen ist, war sie in kurzer Zeit mit den meisten Münchner Künstlern,

darunter auch mit dem designierten Direktor der Kunstakademie Johann Peter von

Langer und seinem Sohn Robert, bekannt geworden.

In einem Brief vom 31. Juli 1807

schreibt sie an ihre Schwester: „Vermutlich werde ich künftige Woche in

Schleißheim zubringen, worauf ich mich sehr freue! Wenn ich retourkomme, will

ich den Brief des lieben Vaters beantworten und die Merkwürdigkeiten jener

Galerie beschreiben. Es ist um so interessanter, da Herr v. Mannlich und ein

Fräulein Reinhard aus Carlsruhe die kleine Reise mitmachen. Ihr Vater ist

Geheimrat, sie hat so viel Liebe zur Kunst, daß sie sich ihr ganz widmet. Sie

hat viel Talent, zeichnet mit schwarzer und weißer Kreide charmante Gruppen,

just wie die Deinigen. … Wir harmonisieren sehr gut zusammen, copieren in der

Galerie, durchstreifen miteinander die Kirchen und zeichnen alles ab, was in

unseren Augen taugt. Sie ist sehr solid und vernünftig, ich bin sehr froh eine

solche Kunstfreundin gefunden zu haben.“

Ihrem Vater schreibt sie am 16. August: „Nun möchten Sie auch etwas von

Schleißheim hören, nicht wahr? Es gefiel mir und meiner Kollega, Frl. Reinhard

von Carlsruhe, so wohl, daß wir gerne diesen Sommer ganz da zugebracht hätten,

wenn wir nicht Logis in München gehabt hätten. Wir logierten mit Herrn Mannlich

ganz allein in dem großen Schloß von 400 Zimmern und 4000 Gemälden. Mannlich

hatte den ganzen Tag mit den altdeutschen Bildern zu tun und in der Legende zu

studieren, und wir zeichneten zuerst nach Martin Schön, nach Beham, Poless und

Holbein, dann gingen wir zu den Italienern, wo ich die Fortuna von Guido Reni

nachzeichnete.“

Margarete Geiger beim Malen in

Schleißheim.

Aquarell von Sophie Reinhard, 1807.

Privatbesitz Schweinfurt

Im Schleißheimer Schloss lernten die beiden Künstlerinnen den

späteren Schlachtenmaler Albrecht Adam kennen, der dort ebenfalls nach alten

Meistern kopierte. In seinen Lebenserinnerungen charakterisiert er Sophie

Reinhard folgendermaßen: „Bei einem hellen Verstande hatte sie sehr viel

Witz, welcher leicht in bittere Wahrheiten überging, die aber verständige

Menschen nicht verletzen konnten, weil es wirklich Wahrheiten waren; auch

wurden sie immer bald wieder durch ihr treffliches Gemüth und eine ihr

eigenthümliche Ruhe ausgeglichen. Ohne gerade schön zu sein, hatte sie ein

angenehmes Aeußere, ein gewisser ironischer Zug schwebte fast immer um ihren

Mund und kleidete sie gut.

Mit diesen Eigenschaften, verbunden mit der großen Achtung,

welche ich vor ihr hatte, verschaffte sie sich bald, und nicht zu meinem

Nachtheil, einen bedeutenden Einfluß auf mich. Nicht umsonst hatte sie mich, als

ich sie in der Gallerie zum erstenmale sprach, ersucht, ihr mein Vertrauen zu

schenken, dieses wurde auch nach und nach so groß, daß ich ihr über die kleinste

meiner Handlungen Rechenschaft ablegte.“

Charakteristisch für das selbstbewusste Auftreten der

Künstlerin ist eine Begebenheit, die sich in der Schleißheimer Galerie zutrug,

als Albrecht Adam eine dort angefertigte Kopie zu einem außerordentlich

niedrigen Preis an einen Kunsthändler verkauft hatte. „Eines Morgens war ich

wieder wie gewöhnlich sehr frühe in der Gallerie; es wurden erst nach und nach

die grünen Vorhänge aufgezogen. Da erschien bald nach mir … Sophie

Reinhardt aus Karlsruhe. Sie wünschte mir einen guten Morgen, sprach von

gleichgültigen Dingen und ging mit mir durch die ganze Gallerie, was ich

gewöhnlich that, ehe ich zu arbeiten begann. Wir kamen bis in den letzten Saal,

da lenkte sie das Gespräch auf meine Handelschaft. Sie nahm mich auf eine

Vertrauen erregende Weise in eine Art Verhör, aus welchem Grunde ich diese

schöne Copie um solchen Spottpreis verkauft hätte und wie ich zu der

Bekanntschaft mit diesem Menschen gekommen sei, warnte mich ernstlich und sagte:

»Sie sind so jung und talentvoll und scheinen mir noch wenig mit dem Treiben in

der großen Welt bekannt zu sein; hüten Sie sich vor diesem und ähnlichen

Menschen, sie sind gefährlich für junge Leute. Es ist ein Mäkler, der mit allem

Geschäfte treibt und er steht nicht in dem besten Rufe. Solche Menschen ziehen

gerne junge Leute an sich, besonders wenn sie bemerken, daß diese talentvoll und

unerfahren in ihren Manipulationen sind, strecken ihnen wohl auch etwas Geld

vor, um ihnen ihre Arbeiten abdrücken zu können, und ehe man sich dessen

versieht, ist man an sie gebunden. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und

unterrichten Sie mich über Ihre Verhältnisse, ich besitze die Gunst der Königin

Karoline und habe Zutritt bei ihr, vielleicht kann ich etwas für Sie thun.« Es

leuchtete aus allem hervor, daß sie vermuthete, ich hätte aus Geldverlegenheit

meine Arbeit so wohlfeil hergegeben. Ich versicherte sie, daß ich das aus keinem

andern Grunde that, als weil ich eben der ersten kleinen Copie, welche ich hier

gemacht, keinen höhern Werth beigelegt hatte. Der Mann habe bezahlt, was ich

begehrt, mehr könne man ihm nicht zumuthen. Was übrigens eine nähere

Bekanntschaft mit diesem Menschen betreffe, werde ich mir ihre Warnungen gewiß

zu Herzen nehmen; er habe mir vom ersten Augenblicke an, wo ich ihn gesehen,

ohnehin keinen Vertrauen erregenden Eindruck gemacht. Ich dankte ihr so

verbindlich, als ich konnte, für ihre Theilnahme und sagte, daß ich für das, was

ich vielleicht für meine Arbeit zu wenig erhalten habe, mich jetzt schon

reichlich dadurch entschädigt sehe, daß diese Veranlassung mir das Vergnügen,

eine so achtbare Dame kennen zu lernen, verschafft habe.“

Im September berichtet Margarete

Geiger ihrer Schwester: „Vor einigen Tagen machte ich mit meiner Reinhard und

einem kleinen, geschickten Bildhauer namens Kirchmaier einen Spaziergang. Wir

gingen eine Stunde von hier nach Harlaching, wo Claude Lorrain gewohnt hat. ...

Die schöne Gegend ist ganz seiner würdig! Der Weg führt durch eine Pappelallee

über mehr als 100 Wehre oder kleine Wasserfälle; der Ort selbst liegt auf einer

Anhöhe, von wo aus München in der Ferne in seiner ganzen Größe erscheint.

Schade, daß der Wind so ging und wir gar nicht zeichnen konnten! Doch waren wir

vergnügt, denn die Reinhard lacht so gerne wie Du. Sie läßt Dich wie ich bitten,

wieder einmal was von Deinen Geniestreichen zu schicken, dafür schickt sie Dir

was aus ihrem Taschenbuch. Wir zeichnen immer miteinander. Neulich malten wir

ein junges, sehr schönes griechisches Profil miteinander, in Pastell auf graues

Papier. Das Pendant dazu soll ein junger Russe werden, der einen ganzen

Ganymedeskopf hat.“

Am Ende Oktober 1807 schreibt

Margarete Geiger ihren Eltern: „Von dem grauen Papier, worauf Reinhard malt und

worauf das Schleißheimer Mädchen ist, werde ich nächstens etwas schicken. Sie

malt auch auf Ölgrund, der frißt aber sehr viel Farbe. … Vorige Woche zeichnete

ich bei Reinhard 12 Hände, nämlich Abgüsse von Wachs, die Herrn Direktor Langer

gehören. Damit wir uns das Studieren noch leichter und angenehmer machen können,

so ziehe ich künftigen Monat zu Frl. Reinhard, wo wir heller, reinlicher und

ruhiger logiert sind. … Meine Adresse schreiben Sie künftig so: An Mademoiselle

G. bei Madame LeSuire, nächst dem Maxtore No 208, über 3 Stiegen.“

Einige Wochen später schreibt sie an die Eltern: „Wir leben wie ein paar

Eheleute zusammen, nämlich noch in Flitterwochen. Einer Studentenhaushaltung

sieht es auch manchmal bei uns gleich, doch immer einer weiblichen, da hat meine

liebe Mutter recht. Wir machen Toilette, kochen, essen, lachen, necken, flicken,

stricken und plaudern ganz weiblich, aber doch verträglich miteinander.“

Mit Albrecht Adam veranstalteten

Sophie Reinhard und Margarete Geiger kleine Kompositionswettbewerbe, über die

Margarete Geiger ihrer Schwester im Winter 1808 brieflich berichtet: „Wir

componieren, was das Zeug hält, ein junger Künstler, namens Adam, ist in unserer

Zeichenkonkurrenz, wozu auch Du eingeladen bist, wir geben nämlich Themen aus

Gedichten auf, welche alle Samstage erst gezeigt werden, wir haben schon

inventiert aus Bürger Dein Favoritgedicht Leonardo und Blendina, den Bruder

Graurock etc. etc.“

Im Frühjahr 1808 traf in München

Jakob Wilhelm Huber aus Zürich ein, um sich künstlerisch fortzubilden. Sowohl in

der Galerie studierte er seinen Lebenserinnerungen zufolge

fleißig die Alten Meister, als auch zeichnete er eifrig nach der Natur. Doch

bereits nach sechs Monaten beschloss er, nach Wien weiterzureisen. „In

Gesellschaft von Frl. Geiger der Tochter des Malers Geiger, von Wilhelm Lohmeier

aus Meiningen und Sophie Reinhard aus Karlsruhe, der verdienstvollen Urheberin

von Radirungen zu Hebels allemannischen Gedichten, bestieg er ein Floss und kam

nach fünftägiger Reise in der Kaiserstadt an.“

Am 23. Juni schreibt Margarete Geiger

auf der Reise nach Wien aus Passau an ihre Eltern: „Ich und Reinhard hatten das

Glück, ganz charmante Reisegefährten zu bekommen, nämlich einen jungen

Landschaftsmaler namens Huber aus Zürich und einen jungen Kaufmann Lohmayer aus

Memmingen, der lange in der Schweiz war. Wir wurden von einer Escorte von 10

Malern, worunter auch der alte, ehrliche Kellerhoven war, ans Wasser geleitet,

wo es viel Grämen gab. Das Frühstück nahmen wir bei Langers ein. Von ihnen fiel

mir der Abschied sehr schwer wie auch von Frohbergs, in denen ich so gute

Freunde fand.“

Schon kurz nach der Ankunft in Wien

am 27. Juni berichtet Margarete Geiger im Juli 1808 an ihre Schwester über das

Kunststudium in Wien, wo Frauen an der Akademie wie in München ebenfalls nicht

zugelassen waren. „Reinhard malt im Hause des Herrn Direktor v. Füger, um die

Behandlung der Ölfarben zu erlernen. Wir speisten schon einige Male bei ihm. Er

ist uns in allem sehr gefällig, und wenn er ins Plaudern kommt, ist nicht wieder

von ihm loszukommen. Er ist ein Mann von außerordentlichem Kunstfeuer. Das

Erfinden ist ihm sehr leicht, nur wäre zu wünschen, daß er die Natur auch

manchmal zu Rate zöge. Er verläßt sich zuviel auf sein Gedächtnis und behandelt

die Farbe als Hauptsache. Die Academie haben wir auch gesehen. Sie ist sehr gut

eingerichtet und hat eine Menge Schüler, die sich alle mit Gott entschlossen

haben, Künstler zu werden“.

Sophie Reinhard lernte dort den Maler und Radierer Karl Ruß sowie den

Landschaftsmaler Josef Abel näher kennen. Mit Karl Ruß teilten Sophie Reinhard

und Margarete Geiger ihre Neigung, Trachten der verschiedenen Stände und deren

landsmannschaftliche Unterschiede genau zu beobachten und in Zeichnungen

festzuhalten. Zu beiden Künstlern entwickelte Sophie Reinhard ein besonders

freundschaftliches Verhältnis. Allerdings hat diese Freundschaft nicht über die

Wiener Jahre hinaus gedauert.

Bei Heinrich von Füger wurden die

beiden Künstlerinnen mit Sicherheit auch in der Miniaturmalerei unterrichtet,

denn Füger galt damals in Wien als einer der bedeutendsten dieses Genres.

Naheliegend ist die Ausbildung in dieser Kunstsparte schon deshalb, weil die

Miniaturmalerei in jener Zeit als eine Art des künstlerischen Broterwerbs galt,

den man für Künstlerinnen als besonders geeignet ansah. Sophie Reinhard muss

denn auch später eine geschätzte Miniaturmalerin gewesen sein.

Für beachtenswert weitblickend halte

ich ein Zitat aus einem Brief von Margarete Geiger, die damals aus Wien an ihren

Vater schreibt, als sie von der geplanten Hochzeit ihrer Schwester erfuhr, die

ebenfalls Künstlerin war: „Ihr Talent betrauere ich, das bald sein Grab in der

Wiege finden wird. Doch es steigen daraus wieder Freuden, die ihr und Ihnen das

Leben würzen werden und die keine Phantasie zaubern kann.“

Weiter schreibt sie in diesem Brief vom 2. September 1808 an ihren Vater: „Nun

will ich auch etwas von Kunst schwätzen. … Heute besuchte ich in der

Augustinerkirche das Grabmal der Herzogin Christina, wohin ich oft mit Reinhard

wallfahre. Sie kennen es wohl aus dem Kupferstich und der Beschreibung, die aber

kaum ein Gedanke davon sind. Der Schöpfer Canova schuf aus Steinen trauernde

Gestalten, woran aber auch nur der Stein irdisch ist.

Weiter schreibt sie: „Reinhard ging heute nach Pressburg mit ihren Landsleuten,

um die Krönung der Kaiserin dort zu sehen. Ich gab ihr den Auftrag, sich nach

Herrn Vetter Friedrich zu erkundigen. Sie läßt danken für das öftere Andenken in

Ihren Briefen.“

Im zweiten Feldzug gegen Österreich

standen im Mai 1809 Napoleons Truppen vor Wien und nahmen die Stadt am 11. und

12. unter schweren Beschuss. Huber konnte sich in den Keller des Palastes von

Baron Natorp flüchten, wo auch Sophie Reinhard, die Gräfin Isabella von

Beroldingen und die Fürstin Kinsky den Einschlag der Bomben und Granaten

miterlebten. Um drei Uhr Morgens endete die Beschießung und die siegreiche

französische Armee zog daraufhin in Wien ein.

An ihre Schwester schreibt Margarete Geiger: „Was mich für meine Todesangst

etwas entschädigt, ist, daß mich heute ein paar Bekannte von München besuchten:

mein guter Graf Frohberg und der Bataillenmaler Adam, welcher mit ihm reiste, um

sein Fach zu studieren.“ Zwei Monate später schreibt Margarete Geiger ihrer

Schwester: „Ich male jetzt meine Sofie Reinhard, wohin sich meine arme Muse

gleich einem schüchternen Täubchen flüchtete. Sie wird das Pendant zu Deinem

Portrait. Sie versucht dafür, meine Venusgestalt zu verewigen und zu

verherrlichen.“

Die Kriegswirren und der Tod ihres Vaters müssen für Margarete Geiger so

belastend gewesen sein, dass sie dadurch geschwächt, von einem nach der

Eroberung der Stadt ausgebrochenen Fieber befallen wurde, dem sie am 4.

September erlag.

Sicherere Zeiten entstanden erst wieder durch den Friedenschluss auf Schloss

Schönbrunn am 14. Oktober 1809.

Jetzt konnte Sophie Reinhard es

wagen, zusammen mit Jakob Wilhelm Huber nach Karlsruhe zu reisen, da in Wien an

eine weitere künstlerische Ausbildung in diesen unruhigen Zeiten nicht mehr zu

denken war. „Hier wurde er von ihren Verwandten so freundlich aufgenommen, dass

er sich entschloss, von October 1809 bis Ende August 1810 dort zu bleiben und

Unterricht im Zeichnen und Malen zu geben.“

Sophie Reinhard entfaltete in dieser Zeit in Karlsruhe eine bemerkenswerte

künstlerische Aktivität. Ihrem Bekannten Albrecht Adam berichtet sie am 7. März

1810: „Ich fange nächste Woche ein groses Bild an aus Göthes Wahlverwandschaften,

dieß und das Portrait meiner Mutter (meinen V. habe ich schon gemahlt).“

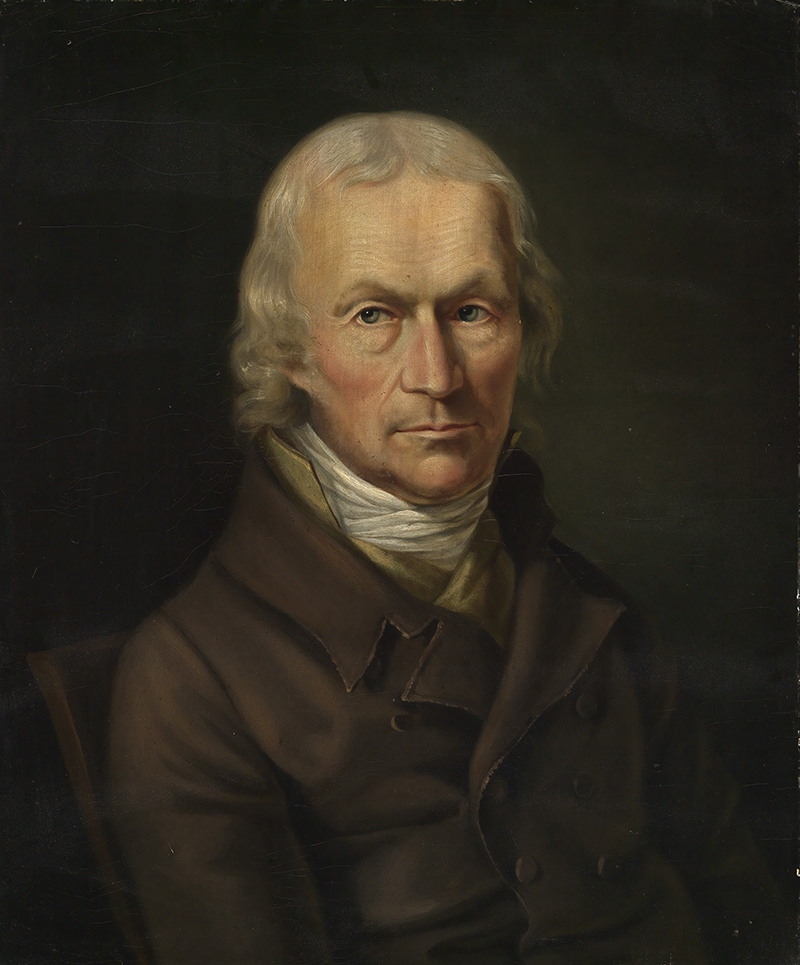

Portraits der Eheleute Maximilian und Jacobina

Reinhard.

Ölgemälde von Sophie Reinhard, 1810.

© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2648

und 2647

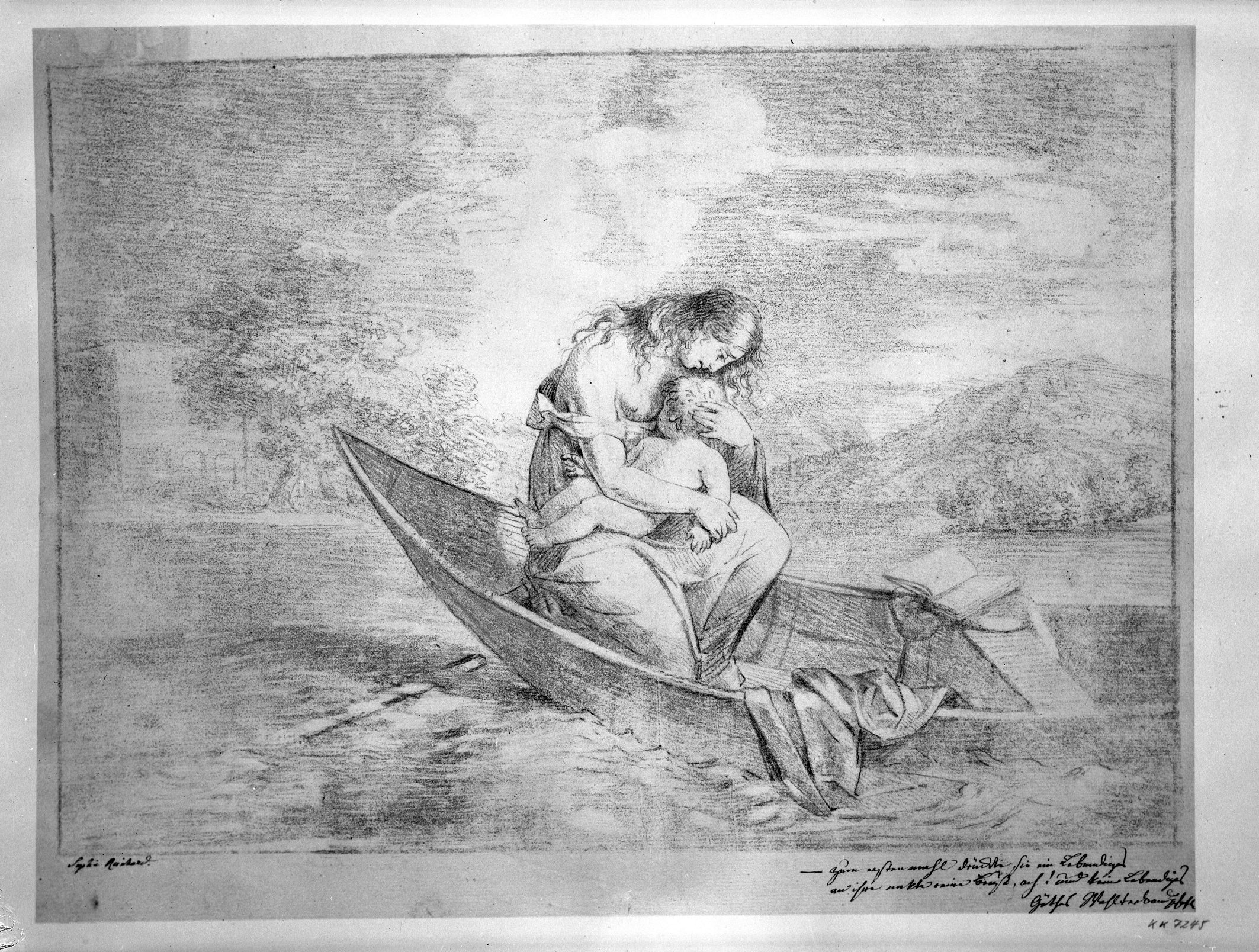

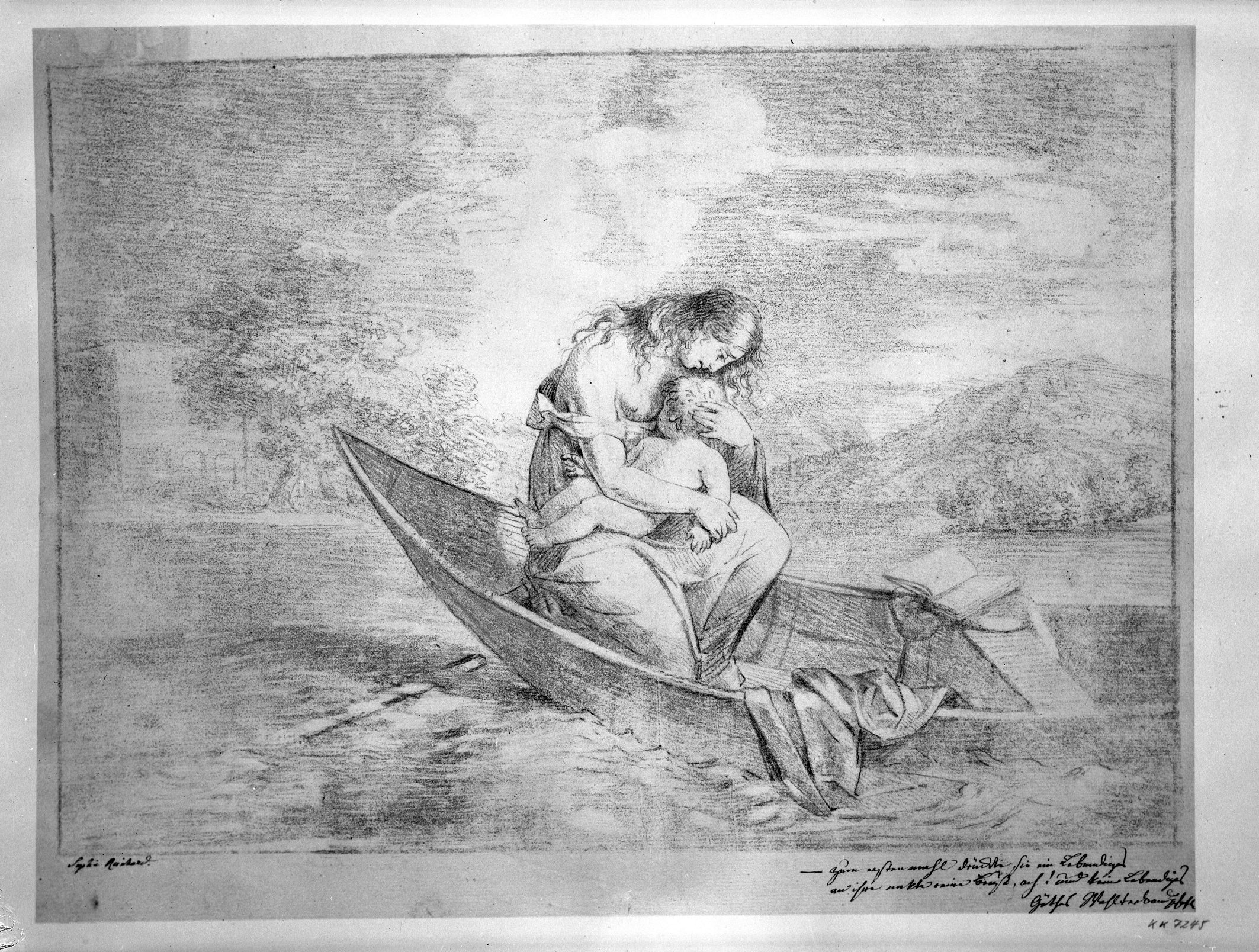

Aus Goethes Roman, der im Jahr zuvor

erschienen war, griff sie die zwei dramatischen Szenen vom Ende des zweiten

Teiles auf, in der einen sitzt Ottilie mit dem toten Kind im Kahn und in der

anderen liegt sie auf dem Totenbett. Hofrat Heinrich Meyer schrieb am 20. April

1810 aus Weimar in einem Brief an Goethe: „Vor ein paar Tagen brachten mir

Fremde aus Carlsruhe einen Brief von Weinbrenner und zugleich die beyliegenden

Contradrücke von Zeichnungen, die, wie Sie sehen, ein geschicktes Mädchen

daselbst (Tochter eines Geheimraths Reinhard) nach den Wahlverwandtschaften

verfertigt. Sie wolle, schreibt Weinbrenner, bald nach Rom reisen, um daselbst

weiter zu studieren“,

worauf Goethe am 27. April aus Jena antwortete: „Die beyden Contradrucke folgen

auch. Das gute Kind kann wohl was und könnte noch mehr lernen, aber das

Schlimmste ist: sie denkt falsch wie die sämmtliche Theecompanie ihrer

Zeitgenossinnen; denn in unsrer Sprache zu reden, so hole der Teufel das junge

künstlerische Mädchen, das mir die heilige Ottilie schwanger aufs Paradebett

legt. Sie wissen besser als ich, was ich sage. Jene können nicht vom Gemeinen

und Niederträchtigen, von der Amme, von der Madonna los kommen, und dahin zerren

sie alles, wenn man sie auch gelinde davon zu entfernen wünscht. Das todte,

wirklich todte Kind gen Himmel zu heben, das war der Augenblick der gefaßt

werden mußte, wenn man überhaupt solches Zeug zeichnen will − so wie im andern

Falle in der Capelle für mahlerische Darstellung nichts gelten kann, als das

Herantreten des Architekten. Aber wo sollte das Völklein, bey allem freundlichen

Antheil, hernehmen, worauf es ankommt!“

Trotz dieser kritischen Anmerkungen ließ Goethe beide Blätter auf der

Kunstausstellung 1811 in Weimar der Öffentlichkeit zeigen.

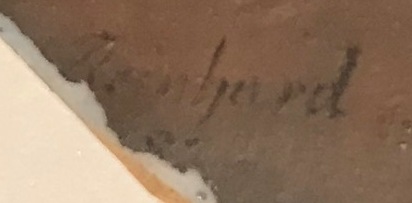

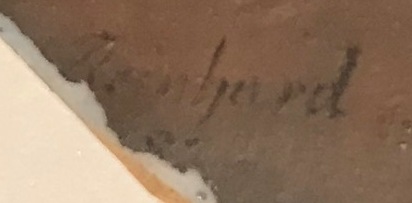

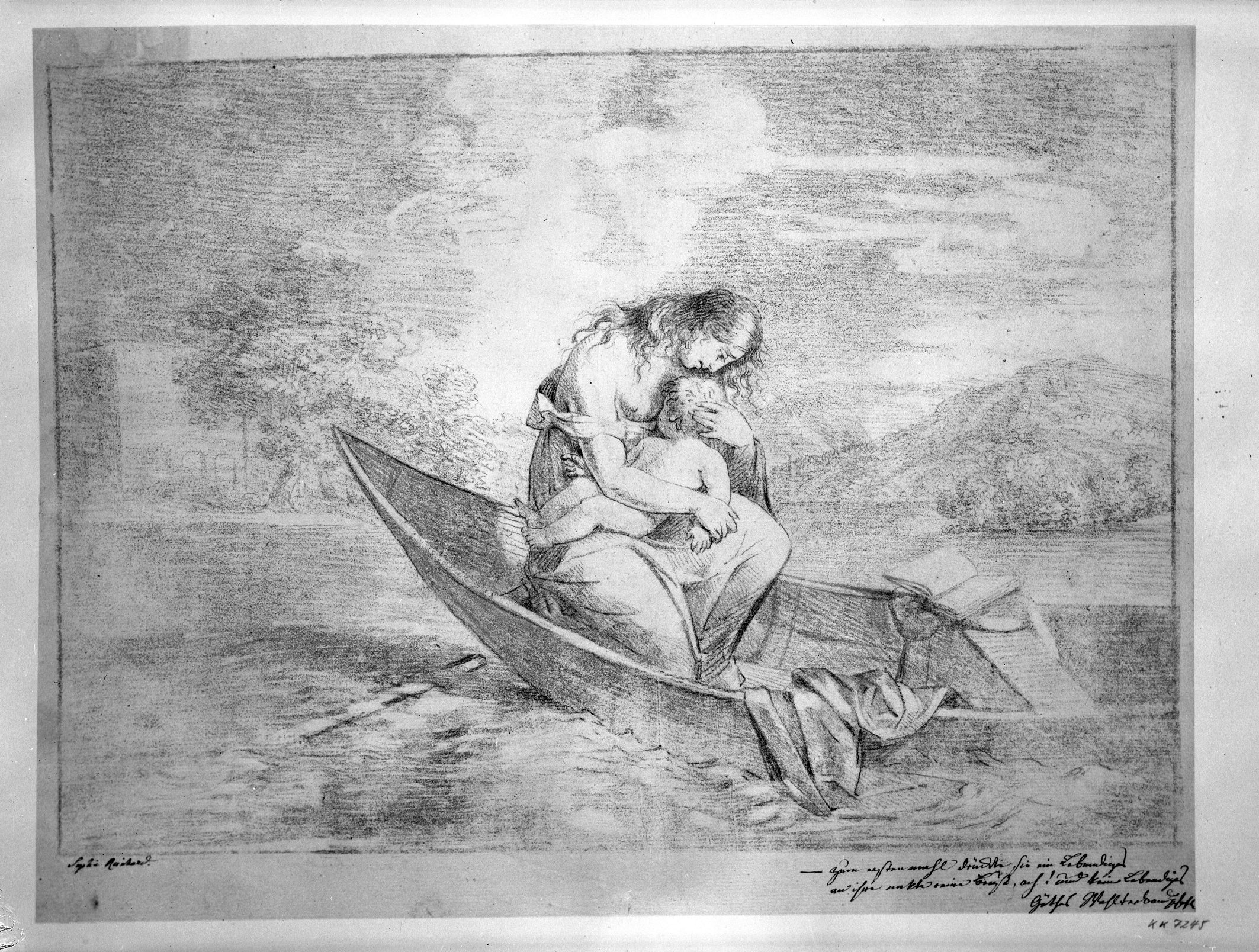

Ottilie mit totem Kind im Kahn. Szene

aus Goethes Wahlverwandtschaften.

Kreidezeichnung von Sophie Reinhard,

1810.

Klassik Stiftung Weimar,

Museen/Inv.-Nr. KK 7245

Im Journal des Luxus und der Moden

wird im Jahrgang 1810 berichtet, dass Dem. Reinhard, eine bekannte Malerin,

demnächst nach Italien abreisen wird. „Sie hat eine Madonna mit dem Kinde, ein

zartes gemüthliches Bild, welches ohne Affektion an die alten italienischen

Bilder erinnert, und einige sehr gute Portraits geendigt, auch aus Göthe’s

Wahlverwandtschaften Stoff zu einem lieblichen Bilde, Ottilie mit dem Kinde auf

dem See, genommen.“

Italienreise 1810 bis 1814

Ende August 1810 brach Sophie

Reinhard zusammen mit Jakob Wilhelm Huber zu einer Reise nach Italien auf, von

der sie sich neue künstlerische Anregungen versprach. Über den Verlauf dieser

Reise bis nach Mailand sind wir durch den Vater der Künstlerin Maximilian

Wilhelm Reinhard sehr gut informiert.

„Meine Tochter, die Frau meines Sohns,

Herr Huber ein geschickter Landschaftmaler aus Zürich, und ich fuhren in einem

guten Miethwagen am 23. August 1810 früh um fünf Uhr von Karlsruhe ab, aßen in

Achern zu Mittag und übernachteten in Offenburg. Bei dem angenehmen Sommerwetter

und der heiteren Stimmung, in der wir uns befanden, waren wir mit diesem ersten

Tag unserer Reise wohl zufrieden, ungeachtet das fruchtbare schöne Land, durch

das wir fuhren, uns schon lange bekannt war, mithin uns das Vergnügen nicht

gewähren konnte, das denen zu Theil wird, die in einem schlechteren Lande

wohnen, und es zum erstenmal sehen.“ „Den 24. Morgens früh fuhren wir bei gleich

schönem Wetter von Offenburg durch das schöne Kinzigthal an Gengenbach vorbei,

bis an das Wirtembergische Städtchen Hornberg, das in einem sehr engen Thale

liegt, in seinen engen Straßen kaum Platz für die sich bewegenden Wagen hat,

und, wie man sagt, nebst der Herrschaft Nellenburg und einigen anderen

Besitzungen, die zusammen 45.000 Einwohner enthalten, von Wirtemberg an Baden

abgetreten werden soll.“

„Einige Stunden nach unserer ferneren Reise kamen wir nach Krummenschiltach,

einer Wirtembergischen Poststation mitten im Schwarzwald. … Nachdem unsere

Pferde mit etwas Brot gestärkt waren, setzten wir unsern Weg über das

Wirtembergische Dorf St. Georgen fort, und kamen endlich Abends spät nach dem

badischen Städtchen Villingen, wo wir in der Post unsere Herberge fanden.“

„Von Villingen führte uns der Weg

über Donaueschingen, wo wir uns aber nicht länger aufhielten, als nöthig war, um

auf dem Markte, über den wir fuhren, Kirschen zu kaufen, deren in Karlsruhe

schon mehrere Wochen lang keine mehr zu haben waren. Den Ursprung der Donau, das

wohleingerichtete und einträgliche Brauhaus kannte ich schon, so wie die

verehrungswürdige Fürstin, welche über ihren einzigen Sohn die Vormundschaft

führt, und ihren vorzüglichen Geschäftsmann, den Geheimrath v. Kleiser. Mittags

kamen wir an das badische Zollhaus an der Gränze des Schweizerkantons

Schaffhausen, das zugleich ein Wirthaus ist.“

„Nachmittags erstiegen wir einen bedeutenden Berg zwischen Zollhaus und

Schaffhausen – den Randen – der besonders auf der Seite gegen Schaffhausen

ziemlich jähe ist. … Schaffhausen mit seinen nahe gelegenen Orten hat schon viel

Weinbau, den wir eine lange Strecke von 16 Stunden vermißt hatten, und nun mit

Freuden wieder vor uns sahen.“

Nach einer Fußwanderung zum Schloss

Laufen und über die Treppe hinunter bis an den tosenden Schaffhausener

Wasserfall, lies sich die Reisegesellschaft mit einem Kahn über den Rhein

setzen, und erreichte „das Dorf Neuhausen, wo wir unseren Wagen antrafen, mit

dem wir gegen Mittag nach Eglisau kamen, wo wir – wie in Schaffhausen, recht

gute Bewirthung, aber auch stärkere Zeche, als in unserem Schwaben, fanden.

Abends, gegen 8 Uhr, kamen wir unter Donner und Blitz in Zürich an. … Im Hause

des älteren Malers Huber, Vaters unseres Reisegefährten, fanden wir die

freundlichste Aufnahme.“

Von Huber wurden die Gäste mit den

Züricher Künstlern und Architekten jener Zeit bekannt gemacht, darunter Karl

Schulthess, Konrad Gessner, Konrad Usteri und Hans Kaspar Escher, ein Schüler

von Weinbrenner. Man besuchte gemeinsam die Füßlische Kunsthandlung und die

Sammlung von Originalgemälden Salomon Gessners, welche seine Witwe in ihrem

Wohnhaus in der Münstergasse zeigte. Für Sophie Reinhard, die noch kurz vor der

Abreise nach Italien ein Gemälde nach Salomon Gessners Idylle „Der erste

Schiffer“ fertig gestellt hatte,

muss dieser Besuch besonders wichtig gewesen sein.

Am Montag den 3. September verließen

sie Zürich Richtung Italien. Mit der Kutsche fuhr die Reisegesellschaft, der

sich der alte Johann Kaspar Huber angeschlossen hatte, nach Zug. Über den

Zugersee gelangten sie mit dem Schiff nach Arth, um anschließend wieder mit der

Kutsche nach Brunnen zu fahren, wo sie übernachteten.

„Am folgenden Morgen gingen wir bei

guter Zeit zu Schiff. … Von Flühelen, wo wir landeten, kamen wir nach Altdorf,

einem ansehnlichen Orte, und von da durch schöne fruchtbare Gefilde, zwischen

nah gelegenen hohen steilen Bergen, an die schnellfließende Reuß, die oben auf

dem Gotthardt entspringt, und nun unsere beständige Begleiterin bis dahin war,

und endlich nach Am Steeg, von wenigen Häusern, wo das Fahren ein Ende hat, und

die Reise zu Fuße oder zu Pferde fortgesetzt werden muß,“

um nach Wassen, der letzten Übernachtungsstation vor der Passhöhe zu gelangen.

Bei regnerischem Wetter erreichten sie am nächsten Tag, den 5. September, bei

Eintritt der Dämmerung die Passhöhe. Da das Hospiz auf der Passhöhe sich als

nicht mehr bewohnbar erwies, mussten sie notgedrungen den Abstieg beginnen, um

unter großer Gefahr um 9 Uhr in der Nacht in Airolo anzukommen.

In der nächsten Tagreise über „Vaido

und Poleggio kamen wir Abends nach Bellinzona, wo wir die Nacht zubrachten, und

am folgenden Tage auf einer seit wenigen Jahren über den Monte Genere gebauten

schönen Chaussee über Lugano, wo wir sogleich ein Schiff mietheten, und Capo di

Lago, wo wir einen Wagen nahmen, nach Como.“

„Am folgenden Tag, den 8. September, kamen wir über Barbesina, einem kleinen

Flecken halbwegs Mailand, wo wir etwas aßen, das für Frühstück und Mittagessen

gelten mußte – Nachmittags 3 Uhr nach Mailand.“

Nach dreieinhalb Tagen Aufenthalt reisten Johann Kaspar Huber, Amalia Reinhard

und Maximilian Wilhelm Reinhard am 12. September auf demselben Weg, wie sie

gekommen waren, nach Karlsruhe zurück. Jakob Wilhelm Huber und Sophie Reinhard

in Begleitung ihres Hundes trennten sich von der Reisegesellschaft, um sich auf

den Weg nach Rom zu machen.

Über Piacenza, Bologna, Florenz und

Siena erreichten die beiden Ende September 1810 Rom, wo sie eine geräumige

Wohnung in der Nähe von Trinità dei Monti anmieteten.

Sie machten von den mitgebrachten Empfehlungsschreiben an den Kupferstecher

Wilhelm Friedrich Gmelin aus Badenweiler sowie an die beiden bedeutenden

Landschaftsmaler Johann Christian Reinhart und Joseph Anton Koch Gebrauch, um

mit dem Kreis der deutschen Künstler in Rom in Kontakt zu kommen.

Wenige Wochen später, am 11. Oktober

1810 kam Karl Friedrich von Uexküll mit seiner Gattin in Rom an, mit dem Sophie

Reinhard gut bekannt war, und in dessen Begleitung sie ebenfalls nach Italien zu

reisen versucht hatte, was der Schriftverkehr zwischen der Künstlerin und dem

Freiherrn von Uexküll im Frühjahr und Sommer 1810 belegt. Gemäß einem Eintrag in

seinem Tagebuch traf sich Uexküll noch am Tag seiner Ankunft mit dem

Kunsttischler Karl Roos, mit Johann Martin von Rohden und Sophie Reinhard. Tags

darauf besuchte er mit seiner Frau und Sophie Reinhard das Kapitol, das

Kolosseum und die Basilika San Giovanni in Laterano.

Eine bedeutende Empfehlung für ihre

Weiterbildung in Rom hatte Sophie Reinhard durch ein Schreiben des Münchner

Galeriedirektors Christian von Mannlich an Friedrich Müller erhalten, der am 23.

November 1810 wie folgt antwortete: „Eure Hochwohlgebohren hätten mit keinem

angenehmern Auftrage mich beehren mögen, als derjenige welchen Hochdero lezteres

Schreiben enthält, worinnen Sie mir die Fräulein Sophia Reinhart aus Carlsruh

empfehlen. Besagtes Frauenzimmer ist schon seit einem Monathe hier angelangt,

und ich hatte seitdem ihre Bekanntschafft schon bey einem meinem Freunde dem

Herrn Baron von Ixenküll aus Stuttgard, der mit seiner Gemahlin seit einigen

Wochen gleichfalls sich hier befindet, gemacht, und wir waren überein gekommen

daß Sie nächstens mir die Ehre eines Besuches in meinem Studium gönnen würde;

allein nach dem Empfange von Hochdero Schreiben verfügte ich mich so gleich in

ihre Wohnung, um nach Eure Hochwohlgebohrnen Anweißung ihr meine Dienste an zu

biethen. Sie nahm diesen Beweiß von unverdienter Gnade, wie Sie sich ausdruckte,

von unsrer Huldreichsten Monarchinn, nicht ohne die augenscheinlichste Rührung

auf, und versicherte daß Sie einer so erhabnen und mächtigen Beschüzerin ihren

Danck selbsten schrifftlich zu Füßen legen werde. Ich habe bey dieser

Gelegenheit einige Arbeiten gesehen, die Sie aus Deutschland mit gebracht; es

fehlt ihr nicht an Talent und gutem Willen, allein Haupttheilen von nothwendigen

Kenntnißen, besonders die von einer richtigen Proporzion der menschlichen Figur,

so wohl nach pathognomisch-plastischer, als auch mahlerisch-perspectivischer

Ansicht und hinnlängliches Verständniß der Harmonie für das Colorit mangeln ihr

noch sehr, um mit sicherem Fuße in eignen Produckten vorschreiten oder aus den

Studien großer Muster, besonders den Wercken des Raphaels den gehörigen Nuzen

ziehen zu dürffen. Ich habe nicht unterlaßen diß, bey meinen Auffmunterungen auf

eine schickliche Weiße ihr mercken zu laßen, und Sie hat es mit Danck

aufgenommen. Alles was in meinem Vermögen stehet, werde ich anwenden um Eure

Hochwohlgebohrnen Auftrag und in diesem den Willen unsrer huldreichsten und

gnädigsten Königin zu erfüllen; daher darnach trachten, daß besagte Fräulein um

so früher zum Ziele ihrer Wünsche und ihres Glückes gelangen möge; denn der

reine Mensch kann doch nur wahre Genugthuung in der Ausübung deßjenigen finden,

was er als das würdigste in sich erkannt und wozu die Natur Beruff und Sehnsucht

in ihn gelegt hat. Ich werde nächste Woche Sie in die Studien der berühmtesten

Künstler, die meistens meine Freunde sind, begleiten und von meiner Seite

besonders empfehlen, damit ihr solche jederzeit offen stehen.

Im Betrachte aber wegen der

Erlaubtniß die französische Academie zu besuchen, die seit Eure Hochwohlgebohren

Abweßenheit von Rom eine ganz andre Ansicht angenommen, und wie vermutlich

Hochdenenselben bekannt ist, nun in die Villa Medicis verlegt worden, habe ich

für zuträglich erachtet, an S. Ellz. den Herrn Bischoff von Chersoneß nach

Neapel zu schreiben, damit solche in dieser Hinnsicht mich mit einem besondern

Empfehl ausrüsten. Dieses habe ich darum als nothwendig geglaubt, weil die

dortige zahlreiche Gipssammlung, welche durch den Fleiß des lezt verstorbnen

Direcktors um vieles vermehrt worden, von Individuen und Pensionären aus

verschiedenen Nazionen häuffig besucht wird, worunter nicht selten sich auch

ungezogne Leute finden, um auf diese Weise für das Fräulein hiebey desto

kräfftigere Rucksicht aus zu würcken und ihr eine höhere Achtung zu versicheren.“

Gern gesehener Gast bei den

Abendgesellschaften, die der pensionierte württembergische Staatsrat Karl

Friedrich Freiherr von Uexküll und seine Frau im Winter 1810/1811 in Rom

veranstalteten, waren Joseph Anton Koch, Johann Martin von Rohden, Friedrich

Müller und natürlich Sophie Reinhard. Eine Zeichnung von Joseph Anton Koch

schildert einige Gäste einer solchen Abendgesellschaft vom Winter 1810/1811,

darunter Sophie Reinhard und der Maler Rudolph Suhrlandt.

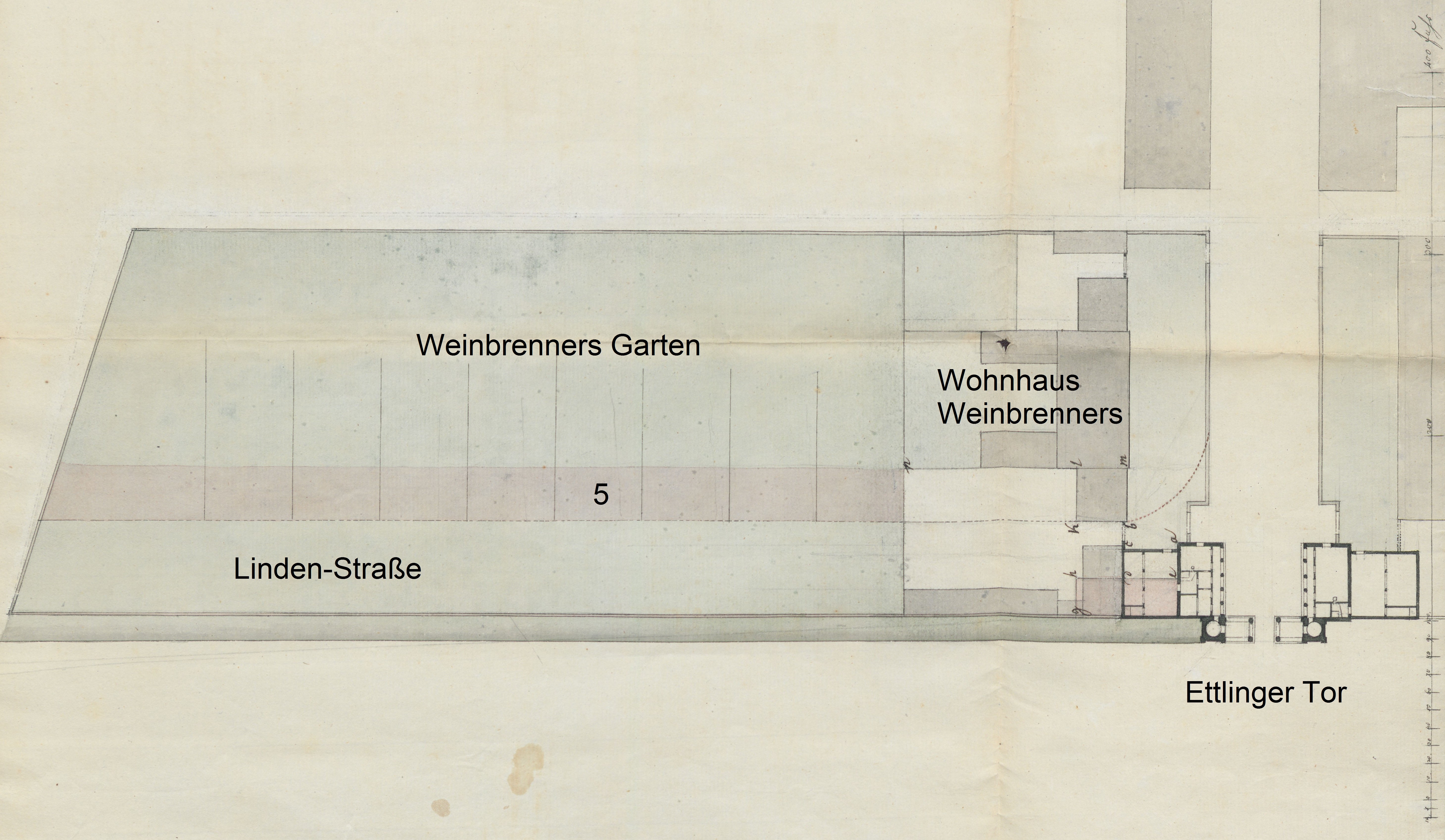

Die Familie Uexküll bewohnte auf dem

Monte Pincio zwei schöne Zimmer im Haus des englischen Bildhauers, Malers und

Kunsthändlers Alexander Day an der Piazza Trinità dei Monti Nr. 11, wo auch

schon Johann Anton Koch gewohnt hatte.

Sophie Reinhard wohnte nebenan. Uexkülls Reisebegleiter Carl Urban Keller, der

dort auch wohnte, hat den Ausblick von der „Casa Dai“ auf die Stadt dargestellt.

Zu sehen ist der Obelisco Sallustino, der 1789 auf der Piazza Trinità dei Monti

aufgestellt worden war, und der Palazzo Zuccari mit dem Porticus mit seinen vier

Säulen sowie in der Ferne die Kuppel des Petersdomes.

Das Haus von Alexander Day schloss sich an den säkularisierten Konvent von

Trinità dei Monti an, von dem es nur durch seinen Garten getrennt war.

An diesem Haus mündete die Via Felice, die später in Via Sistina umbenannt

wurde, auf die Piazza Trinità dei Monti.

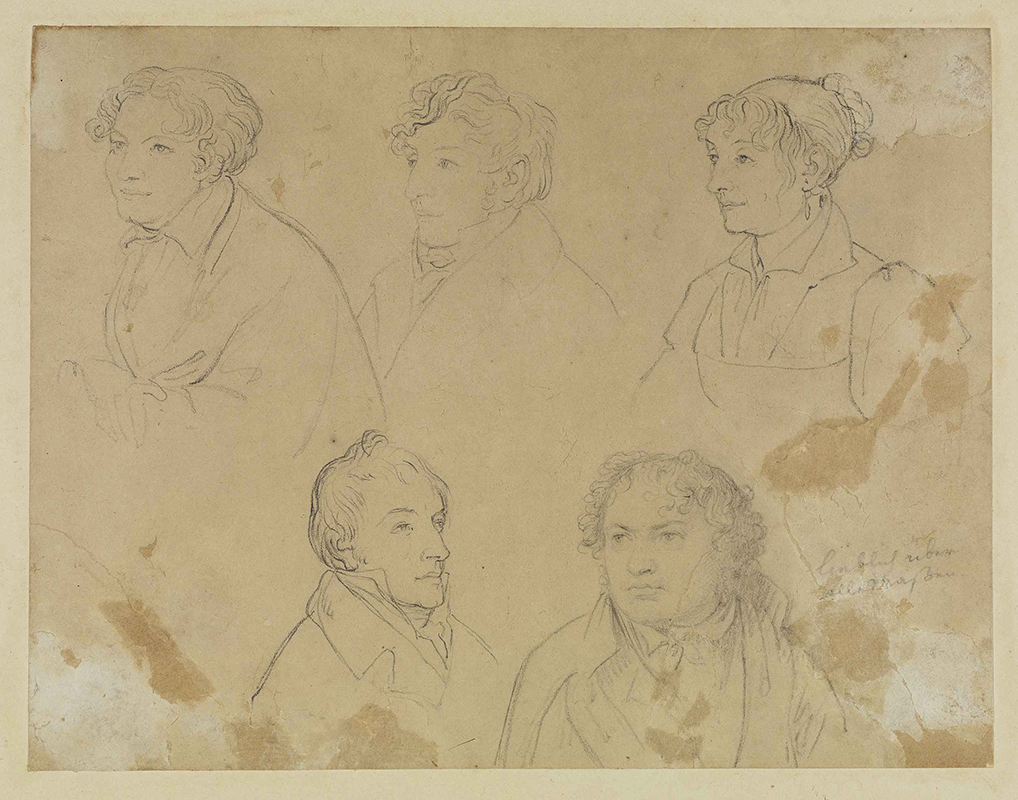

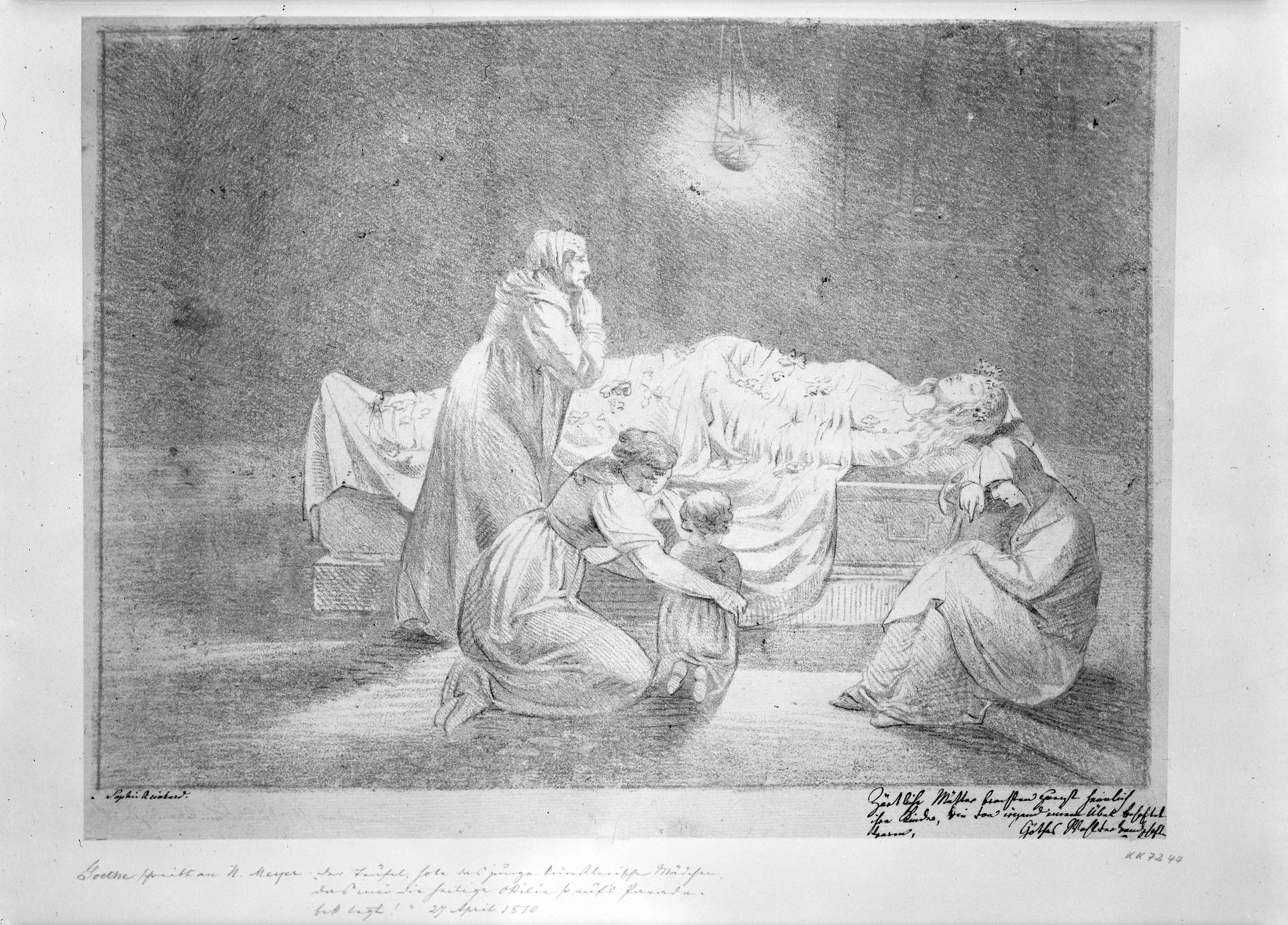

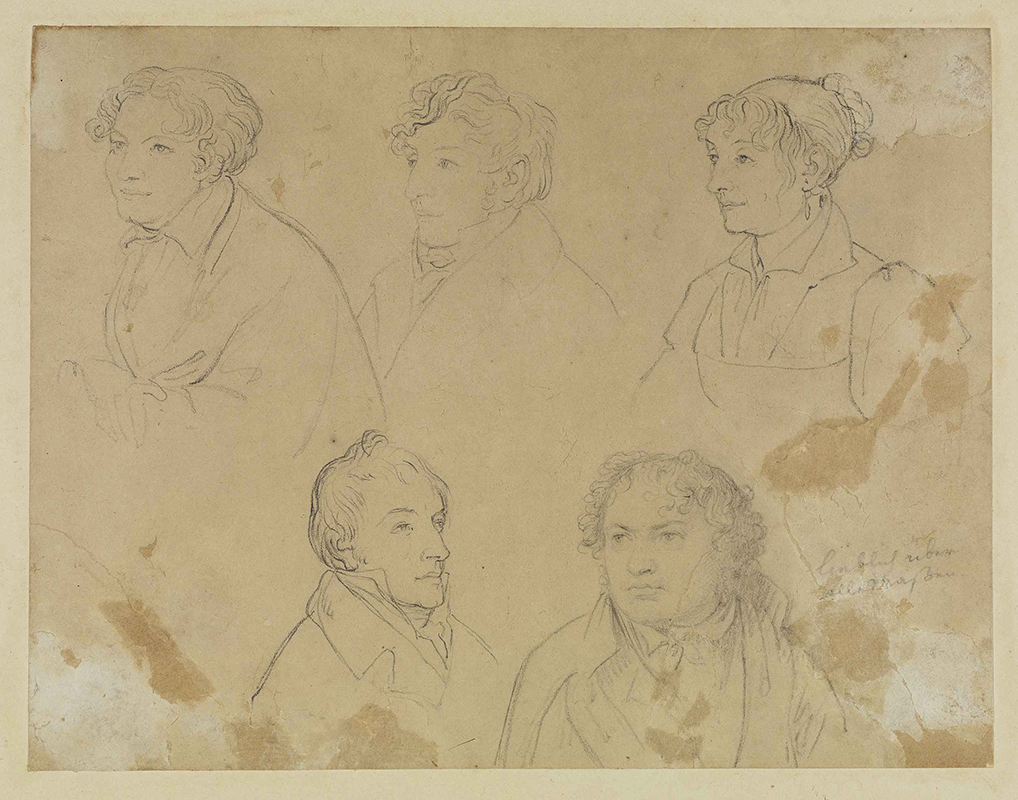

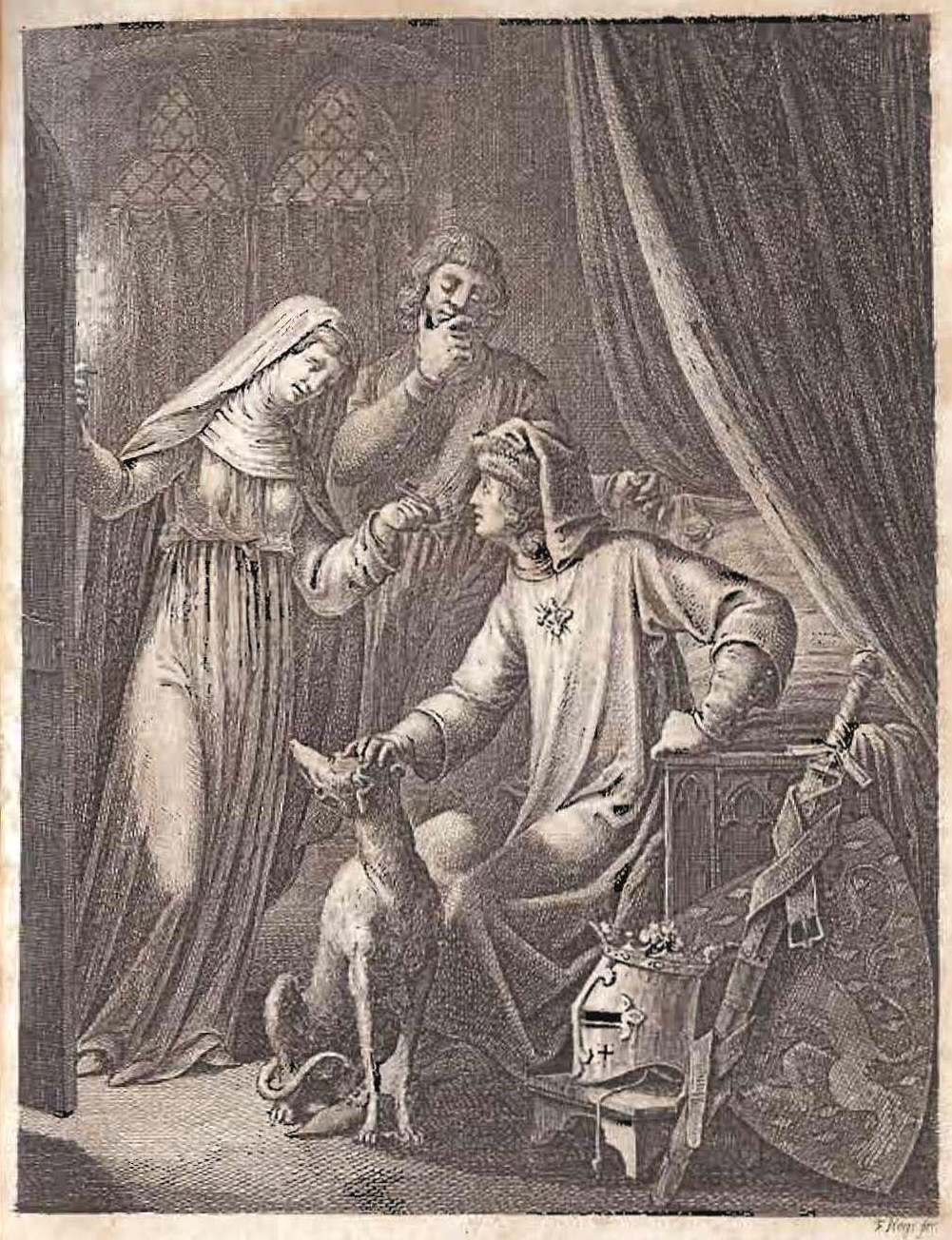

Gäste einer Abendgesellschaft

bei Karl Friedrich Freiherr von

Uexküll und dessen Gattin Elisabeth von Uexküll.

Zeichnung von Joseph Anton Koch.

Obere Reihe von links: Sophie Reinhard, Baron Kniphausen, Signora Day.

Untere Reihe von links: Rudolph

Suhrlandt und Joseph Anton Koch (dieser gezeichnet von Suhrlandt).

© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 1986-38

Die Ehe des Hausvermieters Day

scheint ziemlich problematisch gewesen zu sein, denn in einem Brief an Uexküll

in Neapel schreibt Sophie Reinhard ein Jahr nach ihrem Einzug: „ich glaube

beinah, Sie oder Hr. von Rak, hat sich an ihm einen üblen Geschäftsträger

gewählt, seine Frau war mehrere Monathe auser dem Hauß, wohnt aber jetzo wieder

im Hauß ihres Mannes, doch oben wo Sie wohnten, da sie fürchtet der Sohn möchte

zum zweitenmal glücklich seyn in seinem Versuch sie umzubringen.“

Day selbst wohnte gegenüber im Palazzo Zuccari, wo er eine Wohnung im ersten

Obergeschoss gemietet hatte.

Der Palazzo Zuccari trug damals die Hausnummer Piazza Trinità dei Monti Nr. 14

und war eine bedeutende Adresse der Deutsch-Römer auf dem Monte Pincio. Einen

guten Eindruck, in welcher Umbebung das Ehepaar Uexküll und Sophie Reinhard auf

dem Monte Pincio gewohnt haben, schildern ein Stich von Domenico Amici aus dem

Jahre 1839 und eine Vedute von Carl Billmark aus dem Jahre 1852.

Im Palazzo Zuccari hatte Johann Christian Reinhart seit 1793 eine Wohnung

bezogen, hier hat Winckelmann nach seiner Ankunft in der Ewigen Stadt gewohnt,

später Goethes Freund Rat Reiffenstein, der Kunstkritiker Carl Ludwig Fernow und

Joseph Anton Koch. Dort residierte ab 1815 der Preußische Generalkonsul Salomon

Bartholdy und ließ von Peter Cornelius, Friedrich Overbeck, Wilhelm Schadow und

Philipp Veit einige Räume seiner Wohnung mit den Fresken der Josephs-Geschichte

ausmalen.

Vedute von Domenico Amici aus dem

Jahre 1839 mit Blick auf den Obelisco Sallustiano, den Palazzo Zuccari und das

Wohnhaus von Alexander Day neben der Kirche Trinità dei Monti auf dem Monte

Pincio (linke Abbildung); Vedute von Carl Billmark aus dem Jahre 1852 mit Blick

auf das ehemalige Wohnhaus von Alexander Day, daneben die Mauer mit dem

Zugangstor zu seinem Garten (Bildnachweise: E. Fecker)

Aus den Tagebucheintragungen des

Freiherrn von Uexküll geht hervor, dass Sophie Reinhard mit vielen damals in Rom

lebenden Künstlern recht schnell bekannt war. So besuchte sie zusammen mit

Uexküll am 3. November 1810 den Kupferstecher Conrad Martin Metz, am 6. November

Gottlieb Schick, um sein neues Bild zu sehen.

Zugegen waren dabei auch Uexkülls Stuttgarter Reisebegleiter Dr. Keller und Dr.

Straehlin. Am 25. November besuchten sie gemeinsam mit Friedrich Müller den

Klassizisten und späteren Präsidenten der Accademia di San Luca Vincenzo

Camuccini, um seine Alten Meister und seine eigenen Werke zu sehen. Vom 29. bis

31. Dezember unternahmen sie mit Joseph Anton Koch eine Fahrt nach Tivoli, wo

sie mit den Malern Christian Freye, Johann Martin von Rohden, Gottlieb Friedrich

Steinkopf und Ferdinand Ruscheweyh zusammentrafen. Am 31. Januar 1811 besuchten

sie den Bildhauer Giuseppe Boschi, bei dem Uexküll für 60 Piaster ein Modell der

„Reiterstatue des Mark Aurel“ anfertigen ließ und Sophie Reinhard die

Abschlagzahlungen im Laufe des Jahres besorgte.

Im weiteren Verlauf des Jahres ist ein Besuch zusammen mit Franz Eberhard bei

dem Bildhauer Vincenzo Pacetti und bei Bertel Thorvaldsen verzeichnet. Kurz vor

ihrer Reise nach Neapel unternahmen die Uexkülls vom 6. bis 8. Mai 1811

gemeinsam mit Sophie Reinhard, Martin von Rohden und Franz Eberhard eine

Rundreise nach Albano, Ariccia (mit dem Park des Palazzo Chigi), Rocca di Papa

am Monte Cavo, Genzano, an den Specchio di Diana genannten See und nach Nemi.

Freiherr von Uexküll berichtete über

die Beobachtungen in Italien in seinen „Fragmenten“, einer für seine Freunde

gedruckte Sammlung von Briefen. Er erwähnt, dass er sich über die bei ihm

verkehrenden Künstler, zu denen Voogd, Rohden, Wagner, Gmelin und andere

zählten, in diesen Briefen nicht besonders äußern möchte, weil sie seines Lobens

nicht bedürften. „Aber von einer noch nicht ganz, wie sie es verdiente,

bekannten Künstlerin will ich sie unterhalten. Mademoiselle Reinhard aus

Carlsruh hat ihre in München angefangenen, in Wien fortgesetzten Studien in Rom

so sehr erweitert und mit so großem Erfolge sich gebildet, daß im historischen

Fache sie wohl einer Angelica Kaufmann an die Seite gesetzt werden kann. Sie hat

der Schwierigkeiten, die unsere Sitten im Studieren einer Person ihres

Geschlechtes in den Weg legen, unerachtet in selbigem solche Fortschritte

gemacht, daß, wer ihre Compositionen sieht und mit denen der Angelica Kaufmann

vergleicht, mir nicht Unrecht geben wird. Man ziehe von den wirklichen

Verdiensten dieser Frau das ab, was eine frühe Bildung, ein vieljähriger Umgang

mit Künstlern, Aufmunterungen aller Art, die Tuba der Bewunderung, in die ihre

Freunde in England stießen, der Enthusiasmus, den dieses erzeugte, der Ton der

Mode, das Zuströmen aller Fremden zu ihr, die damals Italien überschwemmten,

ihre gekrönten Mäcenaten, die goldenen Zeiten, die damals für die Kunst

obwalteten, und vor allen Dingen die Stufe, auf der die Kunst stund, als Mengs

erst anfing, zu wirken, und sie zugleich, in der Periode zu arbeiten und bekannt

zu werden, und man sehe, was ihr sonst übrig bleibt, als das Verdienst des

Portraitirens, worin sie unstreitig mit den berühmtesten ihrer Zeitgenossen die

Palme theilt.“

Erhalten ist aus dieser Zeit die

Zeichnung eines „Italienischen Mädchens“, welches sich in der Sammlung Uexküll

befindet.

Die Zeichnung ist wohl während Uexkülls Aufenthalt in Rom von Sophie Reinhard

angefertigt worden, denn sie behandelt das Thema in der für die deutschen Maler

jener Zeit typischen Manier.

Im Morgenblatt für gebildete Stände

vom 12. Juli 1811 heißt es in den Korrespondenz-Nachrichten aus Rom: „Demois.

Reinhard, eine deutsche Künstlerinn, die mit vielem Erfolg ihre Neigung zur

Mahlerey in Wien und München zuerst ausgebildet hat, hat nach einem

fünfmonatlichen Aufenthalt in Rom auch hier die erste Probe ihres Talentes und

Fleisses gegeben in einem einfachgedachten historischem Bilde. Es stellt in

einem gothischen Dom die junge Euphrasia vor, welche von ihrer Mutter in ein

Kloster geführt war, und auf die Frage der Nonnen: Was ihr das Liebste sey? –

ein Kreuz umarmt. Der kindlichreine, innige, unschuldsvolle Blick des sich an

das Kreuz schmiegenden und hinaufsehenden kleinen Mädchens ist vortrefflich

dargestellt. Drey Nonnen in einer angenehmen Gruppe bezeugen ihre freudige

Verwunderung. Im nähern Grunde kniet die betende Mutter der Euphrasia. Das Bild,

das etwa 3 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe hat, ist wohl durchdacht, hat eine kräftige

Farbe, und viele Harmonie. Es macht der Künstlerinn doppelte Ehre, da sie selber

die strengste Beurtheilerinn desselben ist.“

Ende September 1811 berichtet die

Künstlerin dem Ehepaar Uexküll in einem Brief nach Neapel,

dass sie drei Wochen in Tivoli verbracht habe und dass sie von da „zu Esel“ die

vierzig Kilometer nach Subiaco weitergereist sei, nicht ohne Stolz anzumerken,

dass sie den Esel meisterhaft reite, was für eine Frau in jener Zeit als

außergewöhnlich anzusehen ist. Auch ihre Freundin Bianca Milesi, hat sich später

dem als störrisch bekannten Fortbewegungsmittel anvertraut, was eine Zeichnung

von Sophie Reinhard in ihrem Italienischen Skizzenbuch belegt.

Im Dezember 1811 besuchte Sophie

Reinhard den Exponenten der sog. Nazarener-Bewegung in Rom, den Lübecker Maler

Friedrich Overbeck, um bei ihm namens der Königin Caroline Friederike Wilhelmine

von Bayern ein Gemälde in Auftrag zu geben. Mit der evangelischen Königin

Caroline, die mit dem katholischen Maximilian von Bayern seit 1797 verheiratet

war, hatte Sophie Reinhard während ihrer Studienzeit in München mehrfach

persönlichen Kontakt, der sich zu einer lebenslangen Freundschaft entwickelte.

Selbst im Testament der Königin aus dem Jahre 1839 wird Sophie Reinhard mit

einem Andenken bedacht.

Caroline war eine geborene Prinzessin von Baden und der ebenfalls evangelischen

Sophie Reinhard sicher schon von Karlsruhe her bekannt, zumal sie gleichfalls in

der Zeichenschule des Hofmalers Phillip Jakob Becker ausgebildet wurde

und damals in Karlsruhe nur eine geringe gesellschaftliche Distanz zwischen dem

Hof und der beamtenbürgerlichen Oberschicht bestand.

Overbeck vermerkt in seinem Tagebuch: Am Montag, den 16. Dezember „schrieb ich

an Sutter, als es klopfte und die Frl. Reinhard in großer Hast und Freude

hereintrat, und mir ankündigte, daß sie mir etwas angenehmes zu sagen habe! Dann

zog sie einen Brief hervor und nachdem sie mir erzählt hatte, daß sie vor kurzem

an die Königin von Bayern über mich und meine Arbeiten geschrieben habe, las sie

mir daraus die Worte vor: »Von dem Maler O. wünsche ich und bitte Sie mir ein

Bild zu bestellen; und mit dem Preise seien Sie nicht so gar gewissenhaft, denn

wenn man etwas Schönes erwartet, läßt man sich die Kosten nicht reuen« – Ich

war so sehr vor Freunde überrascht, daß ich keine Silbe herauszubringen

vermochte!“

Overbeck hatte bereits schon vor dem

Besuch von Sophie Reinhard eine Zeichnung von der Anbetung der heiligen drei

Könige ausgeführt,

und schreibt in seinem Tagebuch weiter: „Mittwoch den 18ten [Dec.] ging ich zur

Frl. Reinhard mit der kleinen Zeichnung, die sie billigte und zu malen rieth. –

Nun ist es also ausgemacht, ich male die Anbetung der heiligen drei Könige,

meinen Lieblingsgegenstand, und male ihn für eine fromme kunstliebende Königin!“

Bereits am 23. Dezember begann er den Karton zu zeichnen und schon im Februar

1812 das Gemälde auszuführen, welches er 1813 vollendete. Die Darstellung in

Overbecks Tagebuch gibt aber nicht die ganze Geschichte wieder. Vielmehr

schildert ein Brief von Sophie Reinhard vom 22. November 1812 an den Freiherrn

von Uexküll den wirklichen Ablauf dieser Gemäldebestellung. Sie ging nämlich

zunächst nicht von der Königin aus, sondern wurde von Sophie Reinhard bei dieser

angeregt und auch der Preis für das Gemälde, den Overbeck ursprünglich mit 20

Louisd’ors veranschlagt hatte, wurde von Sophie Reinhard auf 40 Louisd’ors

heraufgesetzt. Es offenbart sich hier ein Wesenszug von Sophie Reinhard, die

immer wieder ihre Künstlerfreunde zu unterstützen suchte, indem sie ihre

Beziehungen geltend machte, und ihnen dringend benötigte Aufträge beschaffte. So

hat sie sich darum bemüht, dass Freiherr von Uexküll bei Jakob Wilhelm Huber,

der öfters in Geldnöten war, insgesamt vier radierte Kupferplatten ankaufte, die

Huber zum Druck von besonders beliebten Landschaftsansichten von Rom und der

Campagna fertigte.

In den Abrechnungen über das Geld,

welches Sophie Reinhard in Rom für den Freiherrn verwaltete, sind als seine

Arbeiten die Veduten des Klosters San Onofrio, die Ruinen des Sonnentempels im

Giardino Colonna und das Kloster Trinità dei Monti auszumachen.

Jakob Wilhelm Huber hat seit der Ankunft der beiden in Rom zunächst an der

derselben Adresse wie Sophie Reinhard gewohnt, ab Ende 1812 muss Huber aber eine

andere Wohnung bezogen haben, dennoch haben sich die beiden weiterhin häufig

gegenseitig besucht und gemeinsam Reisen unternommen. Ob unter den Platten auch

die bekannte Radierung des Blicks durch das Schlüsselloch des Eingangstores in

den Garten der Kirche S. Maria del Priorato auf dem Aventin war, der im

Hintergrund die Kuppel der Peterskirche erkennen lässt, ist nicht nachzuweisen.

Dass diese Radierung bei dem Verleger Johann Friedrich von Cotta in Stuttgart

gedruckt und verlegt wurde, mit dem Uexküll in regem Kontakt stand, könnte aber

ein Hinweis sein.

Eine der ersten Radierungen, die

Jakob Wilhelm Huber in Rom angefertigt hat, wo er zusammen mit Sophie Reinhard

Ende September 1810 angekommen war. Die Radierung zeigt das Kloster St. Agnese

fuori le mura und ist bezeichnet: J. W. Huber f. Roma 1811

(Bildnachweis: E. Fecker)

Die eigenen künstlerischen

Fortschritte, welche sie in Italien machte, flogen Sophie Reinhard nicht zu,

sondern waren hart erarbeitet, an Uexküll schreibt sie nach Stuttgart: „Ich

hätte Ihnen früher auf Ihren Brief vom 4. Januar geandwortet, wenn ich nicht

durch allerley neue Studien worunter auch die Anatomie gehört wäre abgehalten

worden, ich muß jeden Morgen nach S. Vitale lauffen, und dort sitze ich in

Gesellschaft noch zweier Mahlerinnen (die eine von Bologna die andere von

Mailand) 6 bis 7 Stund vor einem Stück Fleisch das nicht immer ganz angenehm

anzusehn ist, und zeichne mir in kaltem Zimmer Finger und Füsse ganz starr, Sie

können denken daß ich dann Abends nicht fähig zum schreiben bin, waß Sie heute

meinem Brief anmerken werden“

und wenig später schreibt sie ihm: „Ich habe mein Bild fertig, und zeichne nun

fleißig nach Model Weiblich und Männlich, ich finde die Anatomie

bekommt mir wohl, und ich komme weiter, sogar Koch lobt mich, der nie mit mir

zufrieden war.“

Bei dem fertig gestellten Bild dürfte es sich mit großer Sicherheit um das

Gemälde „Die heilige Elisabeth mit dem Jesusknaben“ handeln, denn in einem Brief

der Künstlerin aus Rom an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll vom 22. November

1812 schreibt sie, dass sie auf eine Pension aus Karlsruhe hoffe und weiter:

„meine Elisabetha schikte ich daher vor einem Monat nach“ Karlsruhe,

dort wurde das Gemälde laut einem Brief ihres Bruders vom 12. Januar 1813 dem

Hof übergeben.

Von den wenigen bekannten Gemälden,

welche die Künstlerin in Italien malte, ist in den vorhandenen Quellen kein

Hinweis zu finden, der belegen würde, dass die Künstlerin dort ein Gemälde

verkauft hätte. Vielmehr lebte sie nach eigener Auskunft von ihrem Vermögen, von

dem sie, wie sie dem Freiherrn Uexküll mitteilt, bereits 6000 Gulden „verzehrt“

habe.

Dieser Betrag von 6000 Gulden liegt deutlich über dem, was andere deutsche

Künstler in Italien zur Verfügung hatten. Von der Künstlerin Marie Ellenrieder,

die zehn Jahre nach Sophie Reinhard Rom besuchte und mit ihrer Freundin

Katharina von Predl in einer gemeinsamen Wohnung an der Piazza di Spagna lebten,

ist bekannt, dass sie für die Reise nach Italien und zurück etwa 500 Gulden

benötigte und dass sich der Lebensunterhalt in Rom auf etwa 800 Gulden pro Jahr

belief.

Mit Datum vom 20. September 1813

schreibt Sophie Reinhard an Albrecht Adam: „Ich wohne seit Jahr und Tag im Hause

einer jungen schönen Mailänderin nahmens Milesi dies Mädchen wiedmet sich mit

seltenem Eifer der Kunst, ist reich geachtet gut, und meine Freundin, ich gehe

zu ihr in die Kost, im Sommer machen wir kleine Reisen zusammen, kurz ich habe

würklich hierin viel Glück sie gefunden zu haben, und nie hätte ich gedacht daß

in Italien eine Freundin für mich zu finden wäre, ich fand sie.“

Bianca Milesi war zusammen mit ihrer Mutter im Oktober 1810 über Pistoria und

Florenz nach Rom gereist und hatte sich dort ein Atelier eingerichtet. Unter den

Künstlern, die sie in Rom kennen lernte, ist vor allen der Bildhauer Antonio

Canova zu nennen, der sie nach Kräften förderte und mit dem sie bald eine innige

und dauerhafte Freundschaft verband.

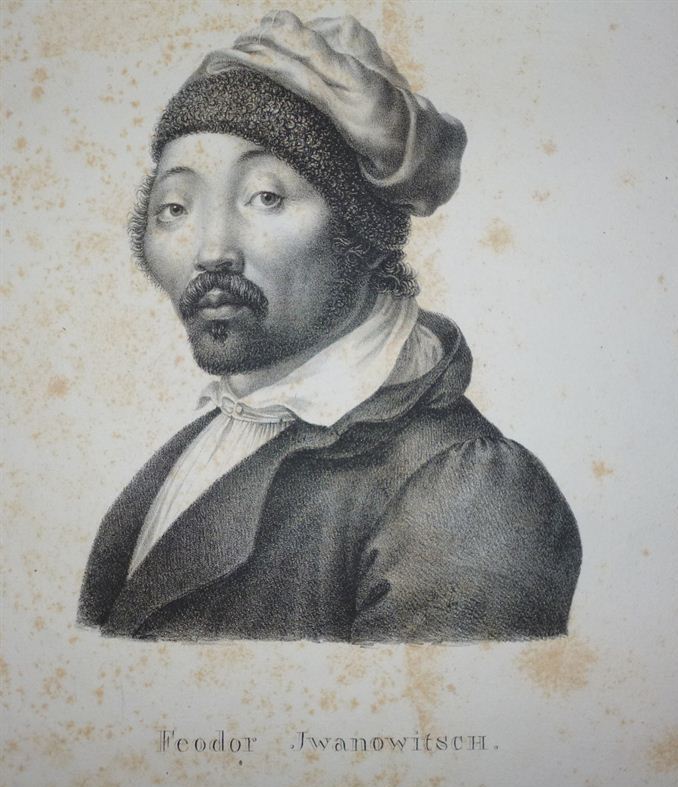

Portrait der Malerin und

Schriftstellerin Bianca Milesi.

Lithographie nach einer Zeichnung von Camilla Guiscardi

(Bildnachweis: E. Fecker)

Eine der oben erwähnten Reisen führte

Sophie Reinhard am 21. Juni 1812 zusammen mit Bianca Milesi,

mit Joseph Rebell

aus Wien und Jakob Wilhelm Huber nach Neapel. „Schon am zweiten Tage war die

Gesellschaft in Terracina, wo der Anblick des bewegten Meeres einen

unauslöschlichen Eindruck auf sie machte. Bis Gaëta nahmen die Wanderer zur

Bedeckung dreissig Mann Infanterie vom Regiment Isenburg mit, die damals in

Neapel in Dienst stand, eine Vorsichtsmassregel, die durchaus nöthig, da erst

kurz zuvor zwei Wagen mit Reisenden nicht weit von Terracina entfernt ausgeraubt

worden waren. In Mola di Gaëta wurde zu Mittag gegessen, in St. Agata am

Carigliano übernachtet. Am vierten Tage erreichte man, von der steten Furcht vor

den Räubern begleitet, über Capua fahrend, Neapel.“

„Am 6. Juli fuhren sie dann mit den

Damen zur Insel Ischia hinüber, wo Frl. Milesi die Bäder brauchen sollte, und

richteten sich für vier Wochen in Casamicciola häuslich ein, mit einem

General-Permiss versehen, nach der Natur zeichnen zu dürfen, so viel sie

wollten.“ „Anfangs August siedelten die Freunde von Casamicciola nach dem

Städtchen Ischia über, wo sie bis zur definitiven Rückkehr nach Neapel blieben.“

„In Neapel trennte sich die Gesellschaft; die Damen giengen sofort wieder nach

Rom, Rebell und Huber jedoch erst Mitte October“.

Sophie Reinhard schildert die Reise

nach Neapel in einem Brief vom 22. November 1812 an Freiherrn von Uexküll in

Stuttgart: „Sie wissen welchen Verlust ich erlitten habe, ach ich verlohr das

liebste das beste waß ich auf dieser Welt hatte, aus Verzweiflung entschloß ich

mich mit meiner Freundin Milesi nach Neapel und Ischia (wo sie die Bäder

braucht) zu reisen, in Neapel wurde ich in den ersten Tagen ernstlich krank,

litt viel, und ging noch krank nach Ischia, wo ich 2 Monate mit meinem Schmerz

ohne allen Genuß lebte, keine Briefe konnte ich erhalten bis ich endlich nach

Neapel ging mich dort an die Gesandschaft wandte, und mit Mühe von sechs Briefen

die dort für mich anlangt waren 3 erhielt, unter diesen 3 Briefen war einer

meines Bruders der mir erklärte ich solle bis künftiges Frühjahr in Rom bleiben,

da mein guter Vatter vor seinem Todte mich seegnend den Wunsch geäußert habe, er

wolle nicht daß sein Todt meine Abreise beschleunige, ich kehrte also nach 3

Monat Abwesenheit nach Rom, wo ich mein Quartier durch Zoll besezt fand, zog

daher zur Schwiege von Koch, die nach wenige Tagen die paravecosa bekam, sich

zum Erstaunen aller, wieder erholte, doch bald wieder am nehmlichen Übel zum

zweitenmal darnieder lag, sich zwar auch wieder zimlich erholte, inzwischen

hatte ich satt, an zweimonatlicher Hunde Zeit die ich so verlebte, ohne

Bedienung, in beständigem Ekel, ich zog daher ehegestern von quatro fontane nach

S. Vitale, neben cavallier de Rossi, in das nehmliche Haus meiner Freundin

Milesi, wo ich zwar zimlich entfernt von allen Deutschen, aber bey meiner lieben

edlen Freundin lebe, die sich mit 22 Jahren, mit seltenem Eifer der Kunst

wiedmet, bey der ich Kost und Bedienung habe, allein für zimlich wenig Geld – in

Neapel, gefiel mir’s nicht, – und hier haben Sie en gros meine qualvolle lezte 6

Monat!“

Sophie Reinhard hatte vor der Reise

nach Neapel ihre Wohnung auf dem Monte Pincio aufgegeben und da diese nach ihrer

Rückkehr weitervermietet war, fand sie für kurze Zeit eine Bleibe bei der

Schwiegermutter von Anton Koch in der Via delle Quattro Fontane, bis sie am 20.

November 1812 bei ihrer Freundin Bianca Milesi einzog, die nahe der Kirche San

Vitale in der Nachbarschaft des befreundeten Dichters Giovanni Gherando de Rossi

wohnte.

Auf Bianca Milesi scheint Sophie

Reinhard einen nachhaltigen Einfluss gehabt zu haben, denn aus der jungen Dame

mit den Gewohnheiten einer bedeutenden Mailänder Familie wurde eine ernsthafte

Künstlerin, was sie einzig Sophie Reinhard zu verdanken hatte. Laut dem ersten

Biographen von Bianca Milesi soll ihr Sophie Reinhard ihre eigenen

Lebensgrundsätze nahegelegt haben, indem sie ihr sagte: „Il faut choisir entre

le monde et la peinture, entre le rôle d’idole à éventail et celui d’artiste

laborieuse. Si vous

voulez arriver à un résultat, commencez par renoncer aux sucreries

sociales; acceptez qu’on vous traite comme honnête créature qui ne s’occupe que

de la forme et de la couleur; recherchez les critiques plutôt que les hommages,

et ne vous rappelez jamais que vous êtes une illustrissima et gentilissima

signora.“

Sophie Reinhard wird dort als eine jener Frauen mit männlichen Wesenszügen

geschildert, welche ihren Weg im Leben machen,

ohne sich um Hindernisse oder Einwände zu kümmern.

„Im Sommer 1813, am 26. Juni, machte

Huber mit Sophie Reinhard und der Milesi einen Abstecher nach Orvieto, wo nächst

der herrlichen Natur die grossartigen Fresken des Luca Signorelli im Dome

Maitani’s

und der goldene Wein die Künstler anzog. Der Umstand, dass unter den

Mitreisenden sich Peter Cornelius befand, sollte dem Aufenthalt in der alten

Etruskerstadt einen erhöhten Reiz verleihen.“

Durch Bianca Milesi wurde Cornelius bei der Familie Gualtieri eingeführt, die

ihn bei dieser Gelegenheit bat, ein Wandgemälde von Pietro Perugino in der

Kapelle der Familie Gualtieri im Dom zu restaurieren. In Dom ließen Bianca

Milesi und Sophie Reinhard auf eigene Kosten, ein Gerüst unter die Kuppel bauen,

um die Gemälde von Luca Signorelli und Cortona besser kopieren zu können.

Aus den Zeichnungen im Italienischen

Skizzenbuch von Sophie Reinhard lässt sich ferner schließen, dass die

Künstlerinnen auch die nördlich von Orvieto gelegene Ortschaft Città della Pieve

besuchten, in der sich das Elternhaus von Pietro Perugino befindet und wo sie

die dort erhaltenen Fresken Peruginos studiert haben.

„Bevor die Künstler nach Rom

zurückkehrten, gingen sie noch nach Bolsena, um dort dem Fest der Schutzpatronin

des Städtchens beizuwohnen. Es wird am 12. August gefeiert, durch lebende Bilder

auf öffentlichem Platze, von Musik und Böllerschüssen begleitet, durch

Stiergefechte, Ballspiele, Tanz und andere Ergötzlichkeiten.“

Besonders eindrucksvoll waren das

lebende Bild vom Martyrium der Schutzpatronin Bolsenas, der Heiligen Christina,

bei dem die Darstellerin, welche die Rolle der Christina spielte, vor ihren

Henkern kniete und aus ihrem Mund die Zunge herausgerissen wurde. Es wird

erzählt, dass es sich dabei um eine Schafszunge gehandelt habe, die, um den Ekel

zu vermeiden, vorher abgekocht worden war.

„Bis spät in die Nacht hinein dauerte

die Feier; erst nach zwei Uhr kamen die Gäste wieder in Orvieto an. Nun rüsteten

sie sich zum Abschied, der am 29. August stattfand und ihnen nicht gerade leicht

geworden zu sein scheint. Am Fusse des Montefiascone nahm man mit dem Marchese

Gualtieri in einer kleinen Osteria noch ein gemeinsames Mahl ein, bei dem der

herrliche Muscatwein, der sogenannte Est-Est-Est nicht fehlen durfte, und dann

giengs frohen Muthes der Siebenhügelstadt zu.“

Friedrich Müller schreibt 1813 in

einem Brief aus Rom an den Oberhofprediger und Vertrauten der Königin Caroline

von Bayern Dr. Ludwig Friedrich von Schmidt in München: „Gerne würde ich Eure

Hochwohlgebohren, mit Nachrichten von verschiedenen interreßanten Arbeiten

meiner verehrten Freundin der Fräulein Sophia unterhalten wenn mein Gemüth

gegenwärtig nicht für solches unternehmen zu befangen wäre, ich verspahre aber

dis mir auf heitere augenblicke, welche ich mir bald durch Hoch dero gütiges

vielvermögendes Beywürcken verspreche, nur füge ich dis einzige hier bey, daß

Fräulein Sophie starcke Fortschritte in der Kunst gethan und daß mann den

Aufenthalt von Italien, in ihren Arbeiten durch die Studien welche sie im

Vatican nach Raphael und in Orvieto nach Signorelli und Pietro Perugino gemacht,

deutlich gewahr werde.“

Dies verdeutlicht ein um 1812 entstandenes Portrait einer jungen Künstlerin,

welche in

das Gewand der Madonnen Peruginos und Raphaels gekleidet und, wie Dürer im

Selbstbildnis von 1500, die Haare in einzelne lange Locken aufgelöst,

dargestellt ist.

Dieses monogrammierte Gemälde, welches sich heute im Besitz der Staatlichen

Kunsthalle Karlsruhe befindet, wird in der Tradition der Vorbesitzer als Bildnis

einer jungen Römerin bezeichnet. Im Bericht über den Erwerb durch die Staatliche

Kunsthalle Karlsruhe wird das Gemälde als „Junge Römerin (Selbstbildnis?)“

betitelt.

Zeitlich wäre es dann durch einen Brief von Friedrich Müller einzuordnen, der am

24. Februar 1813 aus Rom an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll schreibt: „Mad.

Reinhard … hat … jüngsthinn ein braves Portrait von sich selbst gemahlt.“

Im Katalog der Ausstellung „Zwischen

Ideal und Wirklichkeit“ spricht Bärbel Kovalevski dann von einem „als »Junge

Römerin« bezeichneten Selbstbildnis“, womit sich die Ansicht, es handle sich um

ein Selbstbildnis der Künstlerin, verfestigte.

Zehn Jahre später hat sich Katrin Seibert mit diesem bedeutenden Portrait

eingehend beschäftigt und kommt nach einem Vergleich mit Portraits von Sophie

Reinhard zu dem Schluss, dass es sich wohl kaum um ein Selbstportrait Sophie

Reinhards handeln könne. „Nachdem das vermeintliche Selbstbildnis keine

Übereinstimmungen mit den anderen Portraits der Künstlerin aufweist, … und die

hier Dargestellte mit ihrem wallenden Haar kaum eine Frau von 35 bis 40 Jahren

sein kann, gilt es zu fragen, wer sich dahinter verbirgt? Die Dargestellte

aufgrund der Tatsache, daß sie in der Linken einen Silberstift als Malerattribut

hält, für Sophie Reinhard zu halten, ist problematisch.“

Um den Mund der Dargestellten schwebt auch kein „gewisser ironischer Zug“, den

das geschulte Auge des Malers Albrecht Adam an Sophie Reinhard beobachtet hat.

Junge Römerin (Selbstbildnis?).

Ölgemälde von Sophie Reinhard, um

1812

© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2645

Katrin Seibert stellt sich die Frage,

welche andere Künstlerin die Dargestellte sein könnte und legt Beweise vor, dass

es sich um Sophie Reinhards italienische Freundin Bianca Milesi handeln müsse.

Von ihr hat Sophie Reinhard in ihrem Skizzenbuch eine um 1813 entstandene

Zeichnung angefertigt und „obwohl ihr Gesicht im Vollprofil gezeichnet ist, ist

die große Ähnlichkeit zum Bildnis der jungen Römerin deutlich zu erkennen.“

Bianca Milesi war damals 23 Jahre alt, was zum Alter der „Jungen Römerin“

ausgezeichnet passt. Ein Vergleich der „Jungen Römerin“ mit dem Portrait von

Bianca Milesi, welches Camilla Guiscardi als Halbfigur gezeichnet hat,

räumt die letzten Zweifel aus, dass die Dargestellte Bianca Milesi ist.

Durch Sophie Reinhards Bekanntschaft

mit zahlreichen Künstlern, die sich damals in Rom aufhielten, war ihr eine

ständige wohlwollende Kritik zuteil, die ihr Fortkommen natürlich ebenfalls

förderte. Dazu zählten neben Koch insbesondere die Künstler Catel, Cornelius,

Overbeck und Zoll, gelegentlich auch Eberhard, Leipold, Madrazo, Reinhart,

Rohden und Steinkopf. Mit Anton Koch verband sie mehr als eine Freundschaft auf

künstlerischer Ebene. Sie hat sich mehrfach für ihn bei Uexküll verwendet, er

möge doch dem damals ständig in Geldnot befindlichen Künstler ein Gemälde

abkaufen und seiner Tochter Elena war sie zusammen mit Uexküll Taufpatin.

Das Spätjahr 1813 war von den

Ereignissen der Weltgeschichte überschattet. Die Völkerschlacht bei Leipzig vom

16. bis 19. Oktober 1813 leitete mit dem Sieg der Alliierten über Frankreichs

Armee die Befreiung aus dem Joch Napoleons über Europa ein. Dieser Sieg wirkte

sich auch auf die Situation in Rom aus, wo seit 1809 die weltliche Herrschaft

des Papstes durch Napoleon aufgehoben worden war. Mit dem Sieg über Napoleon

fürchtete der Gouverneur von Rom General de Miollis um seine Stellung und suchte

durch die repressiven Mittel eines Polizeistaates jeglichen Widerstand im Keime

zu ersticken. Erst als der König von Neapel Joachim Murat sich von Napoleon

distanzierte, änderte sich auch für Rom die Situation und Papst Pius VII. – seit

1812 in Frankreich interniert – konnte am 3. Juni 1814 wieder in Rom Einzug

halten und der Kirchenstaat wurde wieder hergestellt.

Im Dezember 1813 war Sophie Reinhard

zusammen mit Bianca Milesi nochmals umgezogen. In einem Brief an Freiherr von

Uexküll vom 20. Juni 1814 schreibt sie: „Ich wohne nun seit 7 Monat, im Pallast

des Cardinal Albani, neben Müller, der Bruder meiner Freundin wohnt auch bey

uns, dadurch hat das stille Künstlerleben eine andere Wendung genommen, wir

haben Kutschen und Pferde, X X. ich freue mich aber über diese Veränderung gar

nicht, und gedenke des stillen kleinen Häußchens alle monti! wo mehr gearbeitet

wurde, mit Wehmuth!“

In dem mondänen Palazzo Albani in der Via delle Quattro Fontane, in dem auch

Winckelmann von 1760 bis 1768 gewohnt hatte,

scheint sich die Künstlerin nicht wohl gefühlt zu haben.

Aus einem Brief von Friedrich

Overbeck vom 16. Februar 1814 adressiert an Bianca Milesi in Florenz geht

hervor, dass Bianca Milesi zu diesem Zeitpunkt nicht in Rom gewesen zu sein

scheint.

Overbeck bittet sie, seinem Freund Giovanni Colombo

18 Scudi zu bezahlen, die sie von Sophie Reinhard wieder bekommen werde, was

diese ihm brieflich versichert habe. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass Sophie

Reinhard sich immer wieder um das Wohl ihrer Malerkollegen gekümmert hat.

Sophie Reinhard reiste am 26. Juni

1814 von Rom ab, um nach Karlsruhe zurückzukehren.

Diese Abreise dürfte ziemlich überhastet stattgefunden zu haben, denn nur wenige

Tage zuvor am 20. Juni hatte sie noch an Uexküll geschrieben, dass sie bald nach

Castel Gandolfo reisen wolle, wo sich schon seit 14 Tagen Bianca Milesi

aufhalte.

An ihrer Stelle vermietete Bianca Milesi Jakob Wilhelm Huber zwei Zimmer in ihrem

in Castel Gandolfo gemietetem Landhaus und übertrug ihm die künstlerische

Ausbildung ihres Bruders Carlo. Aus der Autobiographie Hubers ist außerdem zu

entnehmen, dass die Künstlerin ihm auch finanziell unter die Arme griff.

Bianca Milesi scheint in diesen Jahren vornehmlich Portraits bedeutender

Zeitgenossen gemalt zu haben.

Ihre

schriftstellerische Tätigkeit begann Bianca Milesi 1813 mit einer Biographie der

italienischen Mathematikerin Maria Gaetana Agnesi

und zurückgekehrt nach Mailand im Jahre 1815 mit einer Beschreibung des Lebens

der bedeutenden griechischen Lyrikerin Sappho.

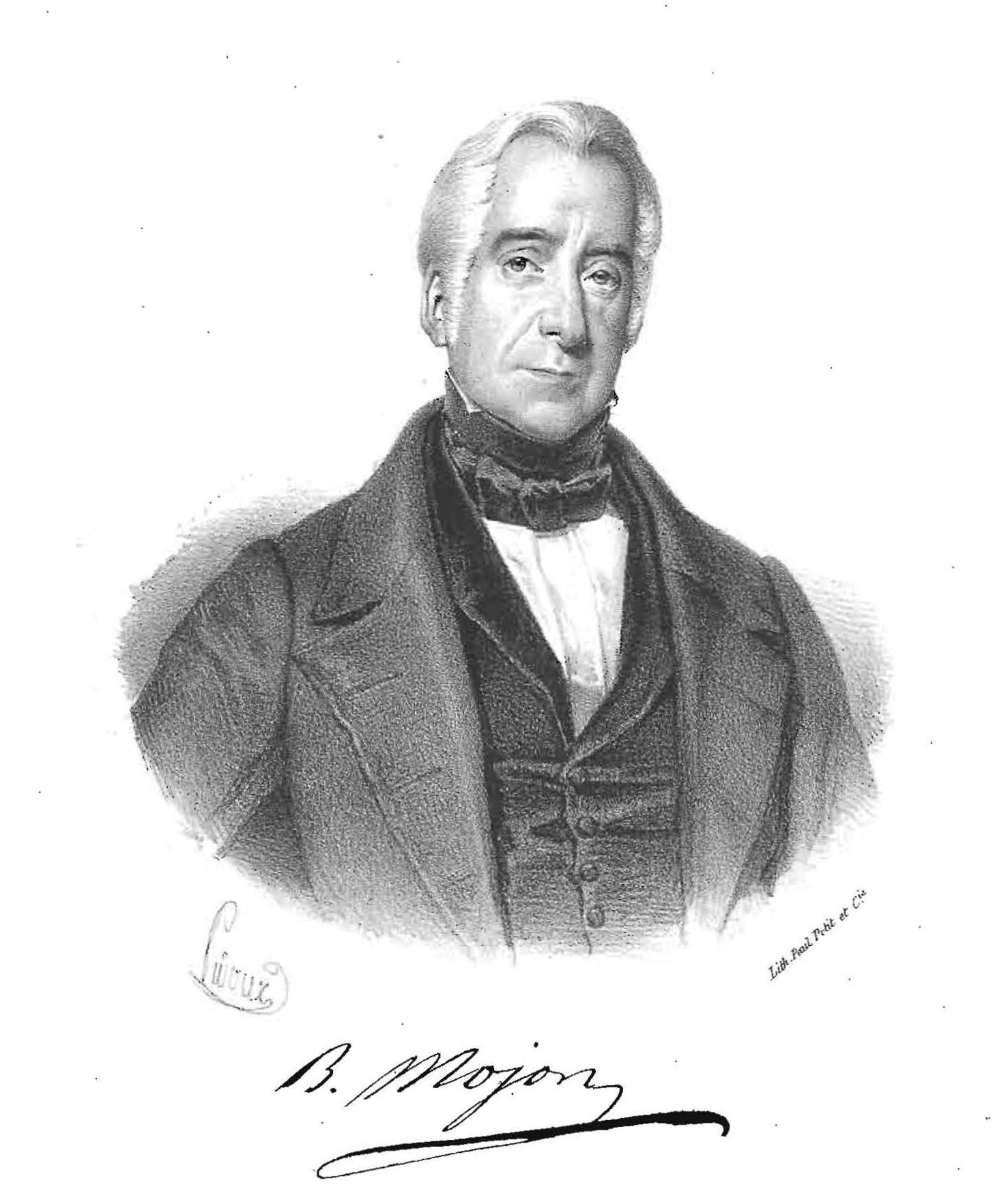

Portrait des Chirurgen

Giambatista Monteggia (1762-1815).

Kupferstich von Ernesta Bisi Legnani

nach einem Gemälde von Bianca Milesi (um 1816).

Bezeichnet: Bianca Milesi

dip = Ernesta Bisi Legnani dis. et inc.

darunter: G. B. MONTEGGIA DA LAVENO

Professore in Chirurgia

(Bildnachweis: E. Fecker)

Ihre

pädagogischen Schriften, für die sie über Italien hinaus bekannt geworden ist,

beginnt sie erst zu verfassen, nachdem sie 1825 Mutter eines Sohnes geworden war

und einen Mangel an Büchern über die schulische Bildung von Kindern und

Jugendlichen festgestellt hatte. Ihre Bekanntschaft mit der englischen

Schriftstellerin Mary Edgeworth ließ sie zu einer großen Verehrerin ihrer

pädagogischen Ideen werden und übersetzte deren Werke ins italienische. Sie hat

aber auch selbst Bücher für den Unterricht von Kleinkindern

und zum Unterricht in Naturkunde verfasst.

Portrait des Dichters Gian Carlo

Di Negro (1769-1857).

Kupferstich von Giuseppe Longhi nach

einem Gemälde von Bianca Milesi.

Bezeichnet: Bianca Milesi dip. Ge.

Longhi inc. 1822.

darunter: G. C. DI NEGRO. Patrizio

Genovese.

(Bildnachweis: E. Fecker)

Großherzoglich Badische Hofmalerin

Noch während des Aufenthaltes in Rom

hatten zunächst der Vater von Sophie Reinhard und nach dessen Tod am 16. Mai

1812 ihr Bruder Wilhelm Reinhard beim Großherzog Karl Ludwig die Bitte

vorgetragen, ihr aus Haushaltsmitteln des Staates ein Gehalt zu gewähren, wie es

dem kürzlich verstorbenen Hofmaler Schroeder zuteil geworden sei. Mit Schreiben

vom 15. Januar 1813 teilt das Geheime Kabinett dem Bruder mit, dass der

Großherzog ein Gehalt von 800 Gulden genehmigt habe, verbunden mit der

Verpflichtung, „daß sie von Zeit zu Zeit eine Arbeit einzuliefern oder auch, auf

deßfalls anderweit erhaltende Weisung, Unterricht im Zeichnen zu ertheilen

gehalten seyn solle.“

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei der Ernennung zur

Hofmalerin, verbunden mit dem großzügigen Gehalt von 800 Gulden,

die bayerische Königin Caroline, als geborene Prinzessin von Baden, ihre

familiären Beziehungen zum Großherzoglichen Hof geltend gemacht hat. Denn im

Jahre 1812 war der Staatshaushalt durch die Ausrüstung und Verpflegung der

badischen Truppen, die am Russlandfeldzug Napoleons teilnehmen mussten,

besonders in Anspruch genommen, weshalb unter solchen Bedingungen üppige

Pensionen für Künstler normalerweise nicht zu erwarten waren. Sophie Reinhard

waren durch die Bestellung zur Hofmalerin die damit verbundenen Rechte und

Pflichten übertragen worden, den Titel Hofmalerin erhielt sie mithin aber nicht.

Im Handbuch für Baden und seine Diener ist sie demnach unter der Rubrik Hofmaler

aufgeführt. Hinter ihrem Namen steht im Gegensatz zu Marie Ellenrieder nicht der

Titel Hofmalerin.

Als eine unterstützende Maßnahme zur

Erlangung einer „Pension“ kann ferner die Überreichung eines Gemäldes an den

Badischen Hof gewertet werden. Sophie Reinhard ließ durch ihren Bruder eine

„Heilige Elisabeth“ überbringen, die sie im Verlaufe des Jahres 1812 in Rom

gemalt und von dort aus nach Karlsruhe geschickt hatte.

Sophie Reinhards Entschluss Mitte

1814 nach Karlsruhe zurückzureisen, hing wohl mit dem Umstand zusammen, dass

ihre Jugendliebe Wenzel Freiherr von Kapaun

in der Nähe von Karlsruhe stationiert wurde. Er gehörte den österreichischen

Truppen an, die zusammen mit den Alliierten nach der Völkerschlacht von Leipzig

die französischen Truppen auf die westliche Rheinseite drängten. Im Zuge dieser

Kriegshandlungen wurde Oberstleutnant Kapaun in die Nähe von Karlsruhe verlegt.

Sophie Reinhard berichtet Albrecht Adam: „vor 16 Jahren musste ich dem Wunsche

entsagen ihn zu besitzen, weil er Leutnant, und ohne Vermögen war, seit dem

hörte ich oft durch die 3te Hand er habe den Schwur, den er mir

schriftlich gab, mich oder keine zu heirathen nicht gebrochen, und hänge noch

immer liebend an mir, nun kommt er zu meiner Mutter alle paar Tage, da er nur 2

Stund von C. R. im Quartier liegt, spricht nur von mir, sucht das Zimmer auf wo

mein Portrait hängt ist nicht da wegzubringen, und hat sogar die gemahlten Hände

schon verküßet, meiner Mutter erklärt daß er nie heirathen werde, wenn er nicht

noch so glücklich sey, mich zu besitzen, nun als Oberstleutnant könne er mir ein

besseres Glück mit seiner Hand anbiethen, haben Sie eine solche Treue schon

erlebt? ach Adam ich habe niemand mit dem ich hierüber sprechen könnte, aber die

ganze Jugendliche Liebe lebt wieder in meinem alten Herzen auf! ich konnte nicht

wiederstehn ihm sogleich zu schreiben, daß es mich herzlich freut sichere

Nachricht seines Wohlergehens zu haben, und zu wissen daß ich noch in seinem

Andenken lebe, daß ich gewünscht hätte sein Schiksal hätte ihn in meine Nähe

geführt, damit der innige Wunsch ihn in diesem Leben noch einmahl zu sehn

erfüllt wäre.“

Da sie nach ihrer Rückkehr nach

Karlsruhe entschlossen war, Kapaun zu heiraten, ersuchte sie den Großherzog um

Heiratserlaubnis, welche ihr mit Schreiben des Großherzoglichen Geheimen

Kabinetts

vom 22. Juli 1815 erteilt wurde: „Seine königliche Hoheit haben der Mahlerin

Dlle. Sophie Reinhard von hier die Erlaubniß zur Verehelichung mit dem KK.

Oesterreichischen Oberst-Lieutenant von Kappaun, im Chevauxlegers-Regiment von

Vincent, unter unabgekürzter Belassung ihres jährlichen Gehalts von Achthundert

Gulden, auch im Ausland, jedoch mit der ihr p And No. 67 den 15 Jenner 1813.

auferlegten Verbindlichkeit, daß sie von Zeit zu Zeit eine Arbeit einzuliefern

habe, zu ertheilen geruhet.“ Die Ehe kam allerdings nicht zustande.

Wenzel von Kapaun scheint es mit dem

im Jahre 1798 schriftlich gegebenen Schwur Sophie Reinhard oder keine zu

heiraten, nicht so ganz genau genommen zu haben, denn er hatte 1803 Maria

Josepha Cleopha Gräfin von Engl zu Wagrain geheiratet. Diese Ehe blieb aber

kinderlos.

Ob dieses gebrochene Eheversprechen, der Grund dafür war, dass die Ehe mit der

Künstlerin nicht zustande kam, war nicht festzustellen. Kapaun starb im Juni

1816.

Sophie Reinhard wohnte nach ihrer

Rückkehr aus Italien zunächst in Karlsruhe.

Die überstürzte Heimreise und das Scheitern der geplanten Heirat mit Wenzel von

Kapaun, scheint ihr äußerst peinlich gewesen zu sein, denn am 4. Mai 1815

berichtete sie dem Freiherrn von Uexküll, dass sie jegliche Besuche meide, weil

sie den boshaften Spott nicht leiden könne. Nur mit Weinbrenner und Haldenwang

pflegte sie sich noch über künstlerische Dinge zu unterhalten. Vielleicht hat

diese Peinlichkeit dazu geführt, dass Sophie Reinhard nach Heidelberg umzog,

denn mit Schreiben vom 28. Oktober 1816 lässt sie dem Großherzog Karl Ludwig

durch ihren Bruder Wilhelm als Pflichtbild ein Gemälde überbringen, welches den

Traum des Markgrafen Karl Wilhelm von der Stadtgründung Karlsruhes bildlich