Die Druckgraphik der badischen Hofmalerin Marie Ellenrieder

(1791-1863)

von

Edwin Fecker

2. Auflage

Ettlingen 2025

Vorwort zur 1. Auflage

Dieses Werk über das Druckgraphische Werk der Marie Ellenrieder ist das Ergebnis einer vieljährigen Beschäftigung mit dem Gegenstand und erforderte eine aufwendige Suche nach den weitverstreuten und zum Teil sehr seltenen Blättern der Künstlerin. Bereits Andresen, der im 19. Jahrhundert als erster eine Beschreibung des graphischen Werkes verfasste, konnte einige Blätter der Künstlerin nicht mehr auffinden.

Marie Ellenrieder, die vor mehr als zweihundert Jahren in Konstanz geboren wurde, genießt noch heute - über die Grenzen ihrer Vaterstadt hinaus – den Ruf einer großen deutschen Künstlerin. Die Zeitgenossen feierten sie sogar als die größte deutsche Malerin, und Pecht schreibt in seinem Rückblick auf ihr Lebenswerk, ihr gebühre ohne Zweifel »der Ehrenpreis unseres Jahrhunderts«.

Diese Einschätzung scheint mir heute bei kritischer Betrachtung etwas übertrieben, dennoch erachte ich es für reizvoll, die Erinnerung an sie durch diesen Werkkatalog wach zuhalten und auf einen Aspekt ihres bisher nur wenig gewürdigten Schaffens – ihre Druckgraphik – näher einzugehen.

Im Laufe meiner Nachforschungen habe ich viele liebenswürdige und hilfreiche Kunsthistoriker und Archivare kennengelernt, welche immer bemüht waren, meine Fragen zu beantworten und meine Bitten um Überlassung von Fotos und Dokumenten zu erfüllen. Namentlich möchte ich der ehemaligen Leiterin des Rosgartenmuseums in Konstanz und ausgewiesenen Kennerin des Werkes von Marie Ellenrieder, Frau Sigrid von Blanckenhagen, für ihre wertvollen Hinweise und für die Durchsicht des Manuskriptes herzlich danksagen, und auch die derzeitige Leiterin des Rosgartenmuseums, Frau Elisabeth von Gleichenstein, war meiner Arbeit sehr hilfreich zugetan.

Zahlreiche Museen und Kunstsammlungen haben mir bereitwilligst Fotographien von den bei Ihnen vorhandenen Graphiken und Zeichnungen zum Abdruck für dieses Buch überlassen, wofür ich zu großem Dank verpflichtet bin. Im Bildquellennachweis sind sie alle aufgeführt. Einige private Besitzer, die nicht genannt werden wollen, waren mir ebenfalls bei der Beschaffung von Bildmaterial äußerst hilfreich, ihnen sei herzlicher Dank bezeugt.

Für wichtige Hinweise zum Familienstammbaum der Künstlerin habe ich Herrn Archivoberinspektor Norbert Fromm vom Stadtarchiv Konstanz und Herrn Dr. Stefan Miedaner vom Archiv des Bistums Augsburg sehr zu danken, und Herr Archivrat Dr. Christoph Schmider vom Erzb. Archiv Freiburg war mir beim Auffinden von genealogischen Daten und Archivalien zu kirchlichen Bildwerken sehr hilfreich.

Den Herren Arno und Dr. Thilo Winterberg vom Verlag Galeria Palatina, Galerie + Edition GmbH sage ich Dank für die Bereitschaft das Wagnis einzugehen, ein Buch für einen kleinen Kreis von Interessierten zu verlegen. Außerdem haben sie diese Arbeit mit vielen Ratschlägen und wertvollen Hinweisen außerordentlich gefördert.

Ettlingen, Frühjahr 2001 Edwin Fecker

Selbstbildnis. Farbige Kreidezeichnung (Kestnermuseum Hannover)

Vorwort zur 2. Auflage

Seit dem Erscheinen der 1. Auflage dieses Werkes über die Druckgraphik der Künstlerin Marie Ellenrieder sind eine Reihe von neuen Erkenntnissen bekannt geworden, die es sinnvoll erscheinen lassen, das neue Wissen zu veröffentlichen. Als die erste Auflage in der Zeit von 1990 bis 2000 entstand, befanden wir uns mit der Entwicklung des Internets in den Geburtsjahren des sogenannten digitalen Zeitalters, welches das Publikationswesen vollkommen verändert hat. Zum Beispiel war es in dieser Zeit noch sehr aufwendig Kopien der Drucke und Vorlagen zu beschaffen, weil dazu ein Fotograph bemüht werden musste, der die Aufnahmen und Abzüge fertigte und für seine Tätigkeit ein Copyright erwarb, was das Publizieren komplizierte und teuer machte. An eine farbige Wiedergabe der Werke war aus Kostengründen meist überhaupt nicht zu denken. Heute können die Graphiken mit einem Scanner oder einer digitalen Kamera selbst von einem Laien fast perfekt wieder- und weitergegeben werden, ohne dass durch das Kopieren neue Rechte an den Werken entstehen.

Die digitalen Möglichkeiten der Vervielfältigung haben auch bei den staatlichen Besitzern der Werke zu einem Umdenken geführt. Heute werden die Kunstwerke in öffentlichem Besitz als gemeinsamer Besitz der Bürger angesehen und auch so behandelt. Dagegen hatte man früher den Eindruck, dass die Direktorin oder der Direktor eines Museums sich wie dessen Besitzer und nicht wie der Wahrer, der dort vorhandenen Werke, verhielt. Ausgegangen ist diese neue Denkweise von der Schweiz, wo sich die Bürger schon seit langer Zeit als Teil ihres Gemeinwesens und damit auch ihrer öffentlichen Einrichtungen fühlten. Dieses Denken verbreitete sich in den letzten Jahrzehnten über die Grenzen der Schweiz hinweg europaweit.

Heute publizieren viele Museen, die von ihnen gesammelten Werke digital, was zu einem großen Wissensschub führte und führt. Viele erlauben ferner ohne besondere Einschränkungen deren Wiedergabe, sofern die Künstler, welche die Werke geschaffen haben, daran keine Rechte mehr besitzen. Die Abbildungen z. B. aus der Kunsthalle Karlsruhe, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind, sind heute unter CC0-Lizenzen frei verfügbar. Diese Gemeinfreiheit erlaubt eine Verwendung zu wissenschaftlichen, privaten, öffentlichen oder sonstigen Zwecken ohne weitere Einschränkungen, was einen großen Fortschritt für die Allgemeinheit bedeutet.

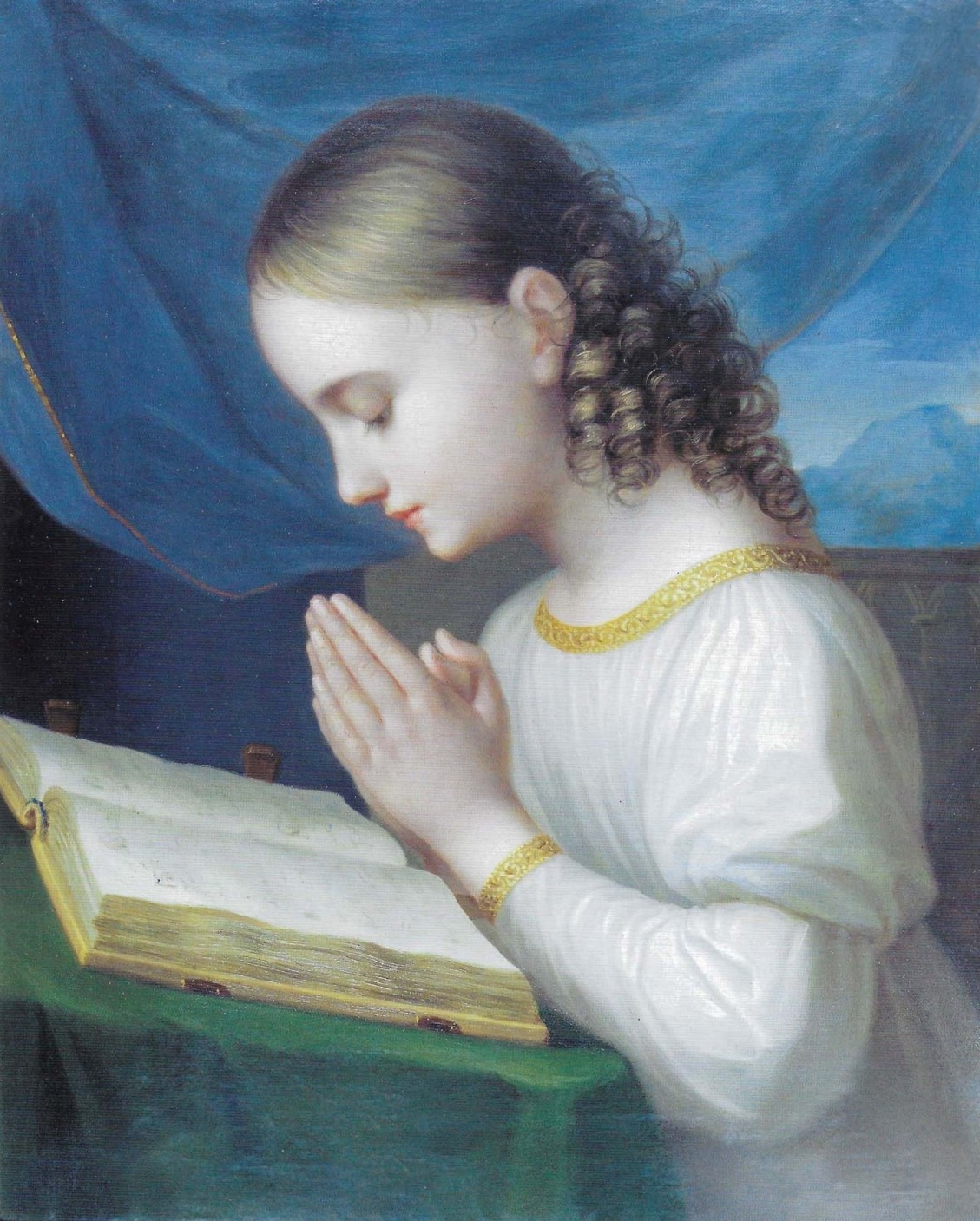

Eine bedeutende Veränderung zur 1. Auflage hat sich bei der Nr. 12 des Werkverzeichnisses ergeben. Dort wurde das »Bildnis eines Herrn mit Barett nach Holbein« als Werk von Marie Ellenrieder bezeichnet. In Wirklichkeit handelt es sich aber um eine Radierung von Ludwig Emil Grimm. Grimm erlernte die Kunst des Radierens etwa zu gleicher Zeit wie Marie Ellenrieder an der Münchner Kunstakademie. Die beiden sind in Stil und Technik kaum voneinander zu unterscheiden und unglücklicherweise war die Graphik in einer der bedeutendsten deutschen Graphiksammlungen als Werk von Marie Ellenrieder verzeichnet und der Bestand war zudem aus dem Nachlass von Andreas Andresen in die Sammlung gelangt, was mich dazu verleitet hat, die Zuschreibung zum Werk von Marie Ellenrieder zu übernehmen. Die Lücke bei der Nummerierung, welche durch das Streichen der Graphik aus dem Werkverzeichnis entstand, habe ich mit einer neu entdeckten Radierung »Kleines Mädchen über der Bibel betend« wieder schließen können.

Ferner sind im Anhang zum Werkverzeichnis zwei weitere Werke von Ludwig Emil Grimm aufgrund handschriftlicher Zuschreibung an Marie Ellenrieder erwähnt. Es handelt sich aber eindeutig ebenfalls um Graphiken von Ludwig Emil Grimm. Ihre Zuschreibung an Marie Ellenrieder schien mir schon damals zweifelhaft zu sein, weshalb ich sie nur in den Anhang zum Werkverzeichnis übernommen hatte.

Einige Verbesserungen gibt es in der neuen Auflage bei den Zustandsbeschreibungen der einzelnen graphischen Werke, weil auch hier das digitale Zeitalter mit Suchfunktionen und kostengünstiger bildlicher Wiedergabe zu einer deutlich weiteren Verbreitung von Nachrichten über neu angebotene Auktionslose und deren Beschreibung führte, was im Gegensatz zu früher, als die Auktionslose ausschließlich in gedruckter Form erschienen sind, niemals erreichbar war. Dies hat dazu geführt, dass ich eine ganze Reihe von neuen Informationen vermelden kann.

Viele neue Erkenntnisse verdanke ich ferner dem Leiter des Fürstlich Fürstenbergischen Archivs in Donaueschingen Herrn Dr. Jörg Martin, der mir viele Neuigkeiten zum druckgraphischen Werk von Marie Ellenrieder mitgeteilt und zur Verfügung gestellt hat. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich.

Ettlingen, Frühjahr 2025 Edwin Fecker

Inhalt

Zeittafel

Leben und Werk

Kindheit und Jugend (1791-1813)

Akademische Ausbildung (1813-1816)

Entfaltung und Anerkennung (1816-1822)

Erste Italienreise (1822-1825)

Auf der Höhe des Schaffens (1825-1838)

Zweite Italienreise (1838-1840)

Die späten Jahre (1840-1863)

Werkkatalog

Vorbemerkungen zum Werkkatalog

Ellenrieders Graphiken in chronologischer Reihenfolge

Anhang zum Werkkatalog

Vorzeichnungen und Vorlagen zu den Graphiken

Literatur

Register

Konkordanz

|

|

Zeittafel

|

|

|

|

|

|

|

Marie Ellenrieder |

|

Kunst- und Zeitgeschichte |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1789 |

Ausbruch der Französischen Revolution. |

|

|

|

|

|

20. März; Geburt Marie Ellenrieders in Konstanz als vierte und jüngste Tochter des Hofuhrmachers Konrad Ellen-rieder und der Anna Maria Ellenrieder, geb. Hermann. |

1791 |

Zahlreiche französische Emi-granten suchen in Konstanz Zuflucht. |

|

|

|

|

|

Schulbesuch bei den Domini-kanerinnen im Kloster Zoffin-gen zu Konstanz. |

1796 |

Beginn des napoleonischen Feldzuges durch Italien. |

|

|

|

|

|

|

1799 |

»Die Sabinerinnen« von J. L. David; Musterbeispiel klassizistischer Malerei in Frankreich. |

|

|

|

|

|

|

1802 |

Ignaz Freiherr von Wessen-berg führt in Konstanz als Generalvikar die Amts-geschäfte des Bischofs K. Th. von Dalberg. |

|

|

|

|

|

Beendigung der Schulzeit. |

1805 |

Nach dem Sieg Napoleons über Österreich und Russland bei Austerlitz fällt u.a. Konstanz im Frieden von Preßburg an das Kur-fürstentum Baden. |

|

|

|

|

|

|

1808 |

Baubeginn der klassizistischen St. Stephanskirche in Karlsruhe nach Entwürfen von F. Weinbrenner. |

|

|

|

|

|

|

1809 |

Gründung des »Lukas-bundes«, der Keimzelle der nazarenischen Bewegung in Wien, durch J. F. Overbeck und F. Pforr (1810 Übersied-lung nach Rom). |

|

|

|

|

|

Beginn des Malunterrichts bei dem Miniaturmaler Josef Einsle. |

1810 |

|

|

|

|

|

|

Früheste signierte Miniatur aus der Hand der jungen Ellen-rieder. |

1812 |

Badische Truppen nehmen an Napoleons Russlandfeldzug teil. |

|

|

|

|

|

27. Juli, Beginn des Kunststudiums bei J. P. von Langer an der königlichen Akademie in München. Zulassung als erste Studentin dieser Akademie wohl durch die Vermittlung des Bistumsverwesers Freiherr I. H. von Wessenberg. |

1813 |

20. November, Baden tritt nach der Völkerschlacht bei Leipzig (16. -19.10.) dem Bündnis der Alliierten gegen Napoleon bei. |

|

|

|

|

|

Mehrere Radierungen nach Werken von R. von Langer und anderen Künstlern. |

1815 |

In der Schlussakte des Wiener Kongresses wird der Besitz-stand des Großherzogtums Baden endgültig festge-schrieben. |

|

September, Rückkehr nach Konstanz. |

|

|

|

|

|

|

|

26. April, Fortsetzung des Studiums in München (7 Monate erneut bei Prof. J. P. v. Langer). Ende des Jahres zurück nach Konstanz. |

1816 |

Der preußische Konsul J. L. S. Bartholdy beauftragt Mitglieder des Lukasbundes, einen Raum seiner Wohnung in Rom, im Palazzo Zuccari, auszumalen. |

|

|

|

|

|

Aufenthalt in Zürich; Bildnis des Caspar Fries.

26. Juni, Zusammentreffen mit dem Professor der biblischen Wissenschaften Dr. J. L. Hug in Freiburg. |

1818 |

8. Februar, Gründung des »Badischen Kunstvereins« in Karlsruhe. Gründungsmitglieder sind die Markgrafen Leopold und Wilhelm sowie die Künstler Kuntz, Haldenwang, Frommel und Weinbrenner. |

|

|

|

|

|

Portraitaufträge vom Fürstenbergischen Hofe in Donaueschingen. Bildnisse des Fürsten Carl Egon und seiner Gemahlin Amalie. |

1819 |

Eröffnung des 1. Landtages in Baden durch den Großherzog Ludwig. I. H. v. Wessenberg wird als Vertreter der Geistlichkeit Mitglied der Ersten Kammer. |

|

|

|

|

|

13. Januar, Todestag ihrer Mutter. Portraitauftrag vom badischen Hofe in Karlsruhe: Bildnisse Leopolds von Baden, späterer Großherzog, und seiner Gemahlin Sophie. Auftrag, die Altarbilder in Ichenheim zu malen. Ausarbeitung der Entwürfe unter der Aufsicht J. P. von Langers in München. |

1820 |

P. von Cornelius arbeitet an den monumentalen Decken-fresken in der Glyptothek in München, wo er die griechische Götter- und Heldenwelt darstellt. |

|

|

|

|

|

7. Oktober, erste Italienreise über Mailand und Florenz nach Rom. 29. Okt. Ankunft in Rom. Zusammentreffen mit Katharina von Predl und Louise Seidler, beide ebenfalls Schülerinnen von J. P. von Langer. Bekanntschaft u. a. mit den Malern K. Begas, H. M. v. Heß, J. A. Koch, J. F. Overbeck, Johann und Ph. Veit, J. Schnorr von Carolsfeld, J.Sutter, J.K. Schinz, F. u. J. Riepenhausen, P. Rittig und dem Bildhauer Thorvaldsen. Marie Ellenrieder leidet unter zunehmender Schwerhörigkeit. |

1822 |

November, Ausstellung unter der Direktion Catels in der Casa Bartholdy von Werken in Rom lebender deutscher Künstler zu Ehren des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. und seiner beiden Söhne, den Prinzen Wilhelm und Karl. |

|

|

|

|

|

Auftrag des Staatsministers W. von Berstett für das Gemälde: »Bibellesendes Mädchen«. |

1823 |

K. Ch. Freiherr v. Bunsen wird zum preußischen Gesandten an der römischen Kurie ernannt. |

|

|

|

|

|

Hauptwerk der ersten römischen Zeit »Maria mit dem Jesusknaben an der Hand«. |

1824 |

J. Schnorr von Carolsfeld, H. M. von Heß und K. Begas gründen in Rom einen Kom-ponierverein. |

|

1. Juli, Reise mit Katharina v. Predl nach Florenz (Ankunft 9. Juli). |

|

|

|

|

|

|

|

April, Rückreise nach Konstanz. |

1825 |

Ludwig I. wird König von Bayern. |

|

|

|

|

|

1. Mai, Vertrag über ein Gemälde für den Hochaltar der kath. Sankt Stephanskirche in Karlsruhe. |

1827 |

Gründung des Erzbistums Freiburg. Erster Bischof wird Bernhard Boll. |

|

Juli, Verleihung der Goldenen Medaille für Kunst und Wissen-schaft durch den Badischen Kunstverein, Karlsruhe. |

|

|

|

|

|

|

|

9. September, Ernennung zur Badischen Hofmalerin durch Großherzog Ludwig, der ein Jahr später, am 30. März 1830, stirbt. |

1829 |

»Tivoli« von Karl Blechen. Deutscher malerischer Land-schaftsrealismus. |

|

|

|

|

|

Juli, Reise nach Dresden. Besuch der Goethe nahe-gestandenen Louise Seidler in Weimar. |

1832 |

22. März, Tod Goethes. |

|

17. Oktober, Rückreise über München. Besuch bei Robert v. Langer. |

|

|

|

|

|

|

|

Auftrag vom Badischen Hof zur Anfertigung eines Familien-bildes der Großherzogin Sophie mit ihren fünf Kindern, dazu zweijähriger Aufenthalt in Karlsruhe. |

1833 |

|

|

Ehrenmitglied der Gesellschaft der Kunstfreunde von Straß-burg. |

|

|

|

|

|

|

|

Mai, Reise nach Frankfurt a. M. zu Phillip Veit, den sie auf ihrer ersten Italienreise kennen-gelernt hatte. |

1836 |

Baubeginn der Kunsthalle in Karlsruhe nach Entwürfen von H. Hübsch. |

|

|

|

|

|

|

1837 |

»Überfahrt am Schrecken-stein« von Ludwig Richter. Deutsche Romantik. |

|

|

|

|

|

9. September, zweite Italienreise über Venedig (30. Sept.) und Florenz nach Rom (Ankunft in Rom am 1. November). |

1838 |

|

|

|

|

|

|

Vorarbeiten zum Altarbild des »Kinderfreunds« für Schloss Kallenberg bei Coburg und Karton zum »Engel mit Tränenschale« während des 2. Römischen Aufenthaltes. |

1839 |

|

|

|

|

|

|

26. April, Abreise von Rom, Rückkehr nach Konstanz. Zu Ende des Jahres Reise nach Karlsruhe und zweijähriger Aufenthalt daselbst. |

1840 |

Ausklingen der nazarenischen Kunstrichtung. |

|

|

|

|

|

|

1845 |

»Das Balkonzimmer« von A. von Menzel. Malerischer Realismus. |

|

|

|

|

|

Längere Krankheit. Kur in Bad Cannstatt. |

1846 |

Hungersnot in Baden. |

|

|

|

|

|

|

1848/49 |

Republikanischer Aufstand in Baden. |

|

|

|

|

|

14. März, zusammen mit J. von Chrismar, I. H. v. Wessenberg u. a. Mitbegründerin des Kunst-vereins in Konstanz. |

1858 |

|

|

|

|

|

|

5. Juni, zweiundsiebzigjährig stirbt Marie Ellenrieder in Konstanz. |

1863 |

|

|

|

|

|

Leben und Werk

Kindheit und Jugend (1791-1813)

Die Malerin Marie Ellenrieder wurde am 20. März 1791 als vierte und jüngste Tochter des Hofuhrmachers Konrad Ellenrieder und der Anna Maria Ellenrieder, geb. Hermann, in Konstanz geboren. Während ihre Vorfahren seitens des Vaters einem Handwerk nachgingen und schon geraume Zeit in Konstanz ansässig waren, dürfte Marie ihre außerordentliche künstlerische Begabung von ihrer Mutter geerbt haben.

Die Hermanns lassen sich als Künstler bis in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts zurückverfolgen. Als Begründer der oberschwäbischen Malerdynastie gilt Franz Georg Hermann d. Ä., der mit folgender Inschrift auf dem Altarbild des Ablösaltars in der Stiftskirche zu Kempten nachweisbar ist: »Diesse Malerey hat nach Jansens kopiert Franz Georg Hörmann 1669«. Mehrfach belegbar ist ebenfalls als Hofmaler in Kempten sein Sohn Franz Benedikt.

Der zweifellos bedeutendste Maler unter den Hermanns ist der Urgroßvater der Künstlerin, Franz Georg d. Jüngere. Er studierte mit Unterstützung seiner Familie ab 1708 an der Accademia di San Luca in Rom, wo Carlo Maratti und Sebastiano Conca seine Lehrmeister waren. Den Abschluss seines akademischen Studiums bildete der Concorso Clementino. Dieser Wettbewerb war 1702 von dem Direktor der Akademie, Carlo Maratti, mit Unterstützung des Papstes Clemens XI. eingeführt worden. Für seine Preisarbeit über ein Wunder des hl. Avellinus erhielt Franz Georg 1713 den ersten Preis der zweiten Klasse im Fach Malerei. Danach war er vermutlich noch in Concas Atelier tätig, da sein erstes Werk in seiner Heimat erst auf das Jahr 1717 datiert. Bereits ein Jahr später scheint er als stiftkemptischer Hofmaler angestellt zu sein.[1] Seine zahlreichen Altargemälde und Fresken nicht nur in Kempten, sondern auch in vielen anderen oberschwäbischen Kirchen und Klöstern, zeugen von einer großen Schaffenskraft bis ins hohe Alter und einem außergewöhnlichen künstlerischen Talent.

Der Großvater der Künstlerin, Franz Ludwig Hermann, ließ sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts in Konstanz nieder, wo er als fürstbischöflicher Hofmaler unter anderem im Konstanzer Münster 1754 ein Bild für den Altar der Bartholomäuskapelle gemalt hat. Von ihm stammen aber auch zahlreiche weitere Kirchenbilder im Bodenseeraum, z. B. in Mammern, Ermatingen, Ittingen, Kreuzlingen und Kirchberg.[2]

Auszugsweise Stammtafel der Konstanzer Künstlerin Marie Ellenrieder

Die Tochter des Franz Ludwig Hermann namens Anna Maria hatte 1774 den Uhrmacher Konrad Ellenrieder geheiratet, und als sie ihre vierte Tochter Marie zur Welt brachte, war sie bereits in einem damals für eine Mutter außergewöhnlichen Alter von 44 Jahren. Die späte Elternschaft beschreibt Marie in ihrem Tagebuch folgendermaßen: »Ich bin ein glückliches, ein äußerst glückliches Geschöpf, liebenden Eltern gegeben, von Kindheit auf wurde ich mit der zärtlichsten Sorge beschützt«.[3] Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Konstanz in jener Zeit wie ganz Europa von der Not des Krieges heimgesucht wurde und mehrfach Truppen unterschiedlicher Nationen in der Stadt lagerten und ihren Tribut forderten. Dennoch kann die kleine Marie ab Ende 1796 wie schon früher ihre älteren Schwestern die Schule des Zoffinger Dominikanerinnen-Klosters in Konstanz besuchen, wo sie vier Jahre lang mehrfach im »Ehrenbuch« wegen »guten Sitten und fleißigem Lernen« Erwähnung findet.[4]

Die Eltern erkannten wohl früh die künstlerische Begabung ihrer Tochter und gaben die Förderung ihres malerischen Talents zunächst in die Obhut des Josef Einsle, eines seit 1810 in Konstanz ansässigen Miniaturmalers aus Göggingen bei Augsburg.[5]

An eine Ausbildung in den graphischen Techniken durch Einsle ist nicht zu glauben. Es ist dies auch nicht zu erwarten, denn die Wahl des Miniaturmalers Einsle als künstlerischen Erzieher deutet darauf hin, dass die Eltern für Marie nur in dieser damals weit verbreiteten Gattung der Malerei die für eine Frau mögliche Art des Broterwerbs sahen.

Akademische Ausbildung (1813-1816)

Der Schlüssel zum Verständnis des druckgraphischen Werkes Marie Ellenrieders liegt eindeutig bei ihrer Studienzeit an der Münchner Kunstakademie, wo sie 1813 wohl durch die Vermittlung des Konstanzer Bistumsverwesers Freiherr von Wessenberg als erste Studentin an der Akademie für das Fach »Mignaturmalerey« zugelassen wurde.[6]

Sie wohnte in München im Hause des Johann Peter von Langer, der 1806 durch Rescript des bayerischen Königs zum ersten Direktor der neu zu gründenden Kunstakademie ernannt worden war.

J. P. von Langer wurde 1756 in Calcum bei Düsseldorf geboren und ist 1775 als Schüler an der 1773 gegründeten Düsseldorfer Maler-, Bildhauer- und Baukunst-Akademie nachzuweisen. Bereits 1784 wurde er zum Professor dieser Akademie ernannt, um »die Anatomie und Perspektive onständlich zu lehren«.[7]

Drei Jahre später trat Langer zum ersten Male mit einer seiner Arbeiten an die breitere Öffentlichkeit, indem er in Wielands »Teutschem Merkur« im Februar 1789 seine Kopien nach Stichen Marcantonio Raimondis, die dieser nach Raffaels »Christus und die zwölf Apostel« angefertigt hatte, zum Kaufe anbot. Kein geringerer als Goethe hat im Dezember des gleichen Jahres und an gleicher Stelle die Blätter beschrieben und sie mit überwiegendem Lobe bedacht. Ein Jahr später wurde Langer als Nachfolger Krahes zum Direktor der Düsseldorfer Akademie verpflichtet.

Ende 1792 machte Goethe, von seiner Reise nach Frankreich heimkehrend, in Düsseldorf Station, wo er bei seinem Freunde, dem Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi, in Pempelfort wohnte und bei dieser Gelegenheit Langer auch persönlich kennenlernte.

Ein Unternehmen Goethes, die »Weimarer Konkurrenzen«, sollte Gelegenheit bieten, Langers Namen und dem seiner Düsseldorfer Kunstschule über Deutschlands Grenzen hinaus Ansehen zu verschaffen. Langers Schüler Heinrich Christoph Kolbe, Josef Hoffmann, Peter Cornelius, Theodor Dornbusch, Carl Karsch und Langers neunzehnjähriger Sohn, Joseph Robert, hatten sich an den Preisausschreiben der »Weimarer Kunstfreunde« zum Teil mit gutem Erfolge beteiligt. In seiner »Flüchtigen Übersicht über die Kunst in Deutschland« konnte Goethe schreiben: »In Düsseldorf zeigt sich der Einfluß eines einsichtsvollen, geschickten und tätigen Lehrers, der eine Galerie, Zeichensammlung und antike Muster die Seinigen benutzen lehrt«.[8]

Die politischen Ereignisse der Napoleonischen Ära besiegelten 1805 das Schicksal der Düsseldorfer Akademie, so dass für J. P. von Langer die Berufung nach München zur dorthin umgezogenen Akademie außerordentlich gelegen kommen musste. Die ersten Münchner Jahre bedeuteten den Höhepunkt in seinem Leben. Vom Hofe und Adel mit Aufträgen versehen, mit berühmten Männern in Freundschaft verbunden, führten jedoch zu einer Selbstüberschätzung als Künstler und Lehrer, die ihn einmal zu dem Ausspruch hinreißen ließ: »Meine Herren, es gab nur drei wahrhaft große Künstler, der erste war Raffael, der zweite ist mein Sohn Robert, und den dritten verbietet mir die Bescheidenheit Ihnen zu benennen«.[9]

»Johann Peter von Langer«

Kreidezeichnung von Marie Ellenrieder (Münchner Stadtmuseum, Inv.-Nr. 39/1222)

In der Anschauung der damaligen Zeit wurde Kunst als eine zweite »Natur« begriffen, da sie eine Auswahl natürlicher, zur Darstellung schön und würdig erachteter Gegenstände bot. In diesem Sinne galten seit der Renaissance antike Werke und Kunstwerke großer Meister als erlesene »ausgewählte Natur« und wurden als solche für die Künstler neben der realen, »bloßen Natur« selbst vorbildhaft. Die Aufgabe des Künstlers als Gestalter des Lebens wurde so verstanden, dass er in seinen Bildern die »Natur« in einer der drei aristotelischen Nachahmungskategorien wiedergeben sollte: In der Darstellung der Dinge wie sie sind, wie sie zu sein scheinen und wie sie sein sollten.

Mit welchen Mitteln der Kunst dieses Ziel erreicht werden konnte und sollte, spaltete die Künstler und den akademischen Lehrbetrieb seit dem 17. Jahrhundert in zwei Lager: In die Poussinisten und die Rubenisten. Während die einen das »disegno« als den edelsten, geistigen Teil des auszuführenden Werkes, den man aus dem Antikenstudium lerne, bezeichneten, gaben die anderen dem Kolorit den Vorrang, durch welches das Naturvorbild besser zum Ausdruck komme.

Die Klassizisten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts suchten eine Verbindung der beiden Richtungen in ihrer Kunst herzustellen, wobei sie Raffael als ihr größtes Vorbild ansahen, der ideale künstlerische Konzeption und ausgewogene Farbgebung nach ihrer Ansicht unübertroffen miteinander verband. Dass nur mit unermüdlicher Übung dieses Ziel erreicht werden konnte, galt zudem als unbestrittene Aufgabe der Akademien.

Nur anfangs fand Langer, der in seiner Schule einen akademischen Klassizismus vertrat, in München begeisterte Aufnahme. Schon bald wandten sich gegen Langer die Romantiker, weil sie zu viel, die Realisten, weil sie zu wenig Natur in seinen Werken fanden. Langer musste wie Goethe sehen, dass ihre auf Erfahrung beruhenden Erkenntnisse von einem großen Teil der Jugend für unnütz erachtet wurden, dass diese überhaupt an Stelle von Wissen und Erkennen das Gefühl und den Glauben setzen wollte.

Zum Klassizisten war Langer auf einer Reise nach Paris im Jahre 1798 geworden, wo er Davids »Belisar« in Oel kopierte und sich über den »Schwur der Horatier« ausführliche Notizen anfertigte. In Paris hatte »er sich dem Genusse Rafaels, Correggio’s und anderer Italiener hingeben« können, schreibt sein Freund Max von Freyberg in seinem dem Andenken Langers gewidmeten Aufsatz.[10] »Rafael war ihm von nun an das Ideal der Vollkommenheit. [...] Seine Begeisterung für den Weg, den Rafael eingeschlagen, und durch seine Werke als den richtigsten nachgewiesen, erzeugte in ihm ein rastloses Verlangen auch recht viele Schüler auf diesen Weg einzuführen.« Die Art, wie Langer seine Schüler auf diesen Weg zu führen gedachte, kann aus einem Aufsatz seines Sohnes Robert abgeleitet werden, dem er an der Akademie in München den Posten des Lehrers der obersten Klasse der Historienmaler verschafft hatte.[11] Robert Langer schreibt: »Ich würde dazu rathen, den ersten Anfängern nicht die gewöhnlichen Kupfer der Antiken vorzulegen, sondern die ausdruckvollsten, bestimmtesten Köpfe aus den Werken Raphaels, und selbst aus den Werken eines Masaccios und einiger der besten älteren Maler; Köpfe, die an bestimmte, individuelle Züge gränzten. Dies würde nicht allein dem Anfänger eine Idee von Wahrheit und Leben einprägen, sondern ihn auch nöthigen, sein Vorbild mit der äußersten Richtigkeit und Bestimmtheit nachzubilden, weil bei Köpfen von dieser Art, die Fehler gegen Aehnlichkeit für das Auge viel merklicher und auffallender sind. [...] Auch würde ich ihn, wenn er schon einige wenige Fertigkeit erlangt hat, anhalten, verschiedene Köpfe nach der Natur zu zeichnen. Alsdann erst führe man ihn zu der Antike, daß er die schönen Formen kennen lerne, sein Geist sich zu einer höheren Ansicht der Natur erhebe; doch müßte er das Studium nach der Natur unausgesetzt beibehalten.«

»Robert von Langer«

Kreidezeichnung von Marie Ellenrieder (Münchner Stadtmuseum, Inv.-Nr. 39/1223)

Neben den Köpfen aus den Werken Raffaels und anderer bedeutender Künstler, auf die bei der näheren Betrachtung des graphischen Werkes der Marie Ellenrieder nochmals zurückzukommen sein wird, bilden auch die Gemälde der beiden Langer, welche in der Münchner Zeit entstanden, Vorlagen für mehrere ihrer Arbeiten. Zu nennen wäre das Kolossalbild »Lasset die Kindlein zu mir kommen« für den Choraltar der lateinischen Schul- und Seminarkirche in München. Die Entwürfe zu diesem Bild, mit dessen Ausführung J. P. v. Langer 1812 vom König Max Joseph beauftragt wurde, fertigte er 1808 anlässlich eines öffentlichen Wettbewerbes an. An seinem Bestimmungsort aufgestellt wurde das Gemälde 1819. Wie Guggenberger berichtet,[12] wurde es aber später wegen seiner »vielen Nacktheiten« entfernt und zerschnitten. Erhalten sind heute im Freisinger Diözesanmuseum nur noch der Christuskopf und die Gruppe der Apostel. Laut einer zeitgenössischen Beschreibung in Schorns Kunstblatt vom Juli 1820 mit einem Umriss von Muxel zeigt das Bild Christus auf einer Stufe vor einem Tempel, die Kinder segnend, die von rechts durch drei Frauen, den Sinnbildern von Glaube Hoffnung und Liebe, herangeführt werden. Links stehen hinter Christus vier Apostel: Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas.

In dem einzeln stehenden Mädchen rechts ist Langers Nichte Josepha zu erkennen. Die Kritik gab zu dieser Figur zu bedenken, dass in diesem Alter die Zuneigung zu Jesus »durch Verstand und Eigenwille [...] gestört sei«, während sie für Langer zu dem »in Petrus so kräftig hervortretenden Ausdruck männlicher Gefühlsweise« einen Gegensatz der Ruhe darstellen sollte. [13]

Die Komposition zeigt eine für Langer typische Eigenart, dass annähernd alle Köpfe in einer Horizontalen liegen. Diese eigentümliche Bildarchitektur hat Langer von Poussin übernommen, der damit nicht nur den französischen Klassizismus nachhaltig beeinflusst hat.

Langers Sohn Robert, geboren 1783 in Düsseldorf, war an der Ausbildung Marie Ellenrieders ebenfalls wesentlich beteiligt. Robert von Langer war zunächst bei seinem Vater in Düsseldorf ausgebildet worden und hielt sich zu weiteren Studien in Dresden, Berlin, Kassel und Paris auf, wo er sich bei Jacques-Louis David zum akademischen Klassizisten entwickelte. Bei den erwähnten Weimarer Konkurrenzen wird er 1804 von Goethe an zweiter Stelle genannt, da er »in betreff richtiger Contour und regelmäßiger Gruppierung« besser als einer der übrigen Bewerber befriedigt habe.

Robert von Langer »Christus heilt den Blinden« (Matthäus 21, 29-34).

Oel auf Holz, 55,8 x 53,4 cm,

© Bayerischen Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek München,

Inv.-Nr. 7629

Bei der Neugründung der Akademie in München hatte er neben der Leitung der Komponierklasse die Einrichtung des Antikensaals übernommen, wo die fortgeschrittenen Schüler die genaue Beobachtung der antikischen Regeln zu studieren hatten. Zu den Schlüsselbildern seiner frühen Münchner Jahre zählt die »Christus heilt den Blinden«, einer Arbeit, in der, wie im Bild seines Vaters »Lasset die Kindlein zu mir kommen«, Christus auf einer Stufe vor einem Tempel steht und von verschiedenen Gruppen von Menschen umgeben ist, deren Charaktere unverwechselbar jenen im Altarbild des Vaters gleichen. Selbst die Josepha Langer ist rechts kniend zu erkennen. Hinter Jesus stehen die Apostel Johannes und Jakobus, die von Marie Ellenrieder 1815 als Radierung ausgeführt wurden.

Sein Gemälde »Die Verlobung der hl. Katharina«, heute in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, wurde von Marie Ellenrieder anlässlich ihres dritten Aufenthaltes in München 1820 ebenfalls als Radierung kopiert.

Außer den beiden Langer lehrten als Professoren an der Akademie Andreas Seidl und Joseph Hauber. Während Seidl die erste Klasse der Historienmalerei leitete, in welcher die Anfänger, meist 13 - 16jährige, saßen, war Hauber Professor der zweiten Klasse und führte die Studenten in die Anfangsgründe der Maltechnik durch Studien nach Gips und in den Sommersemestern durch das Kopieren nach Werken alter Meister ein. Es war aber keineswegs erforderlich, die einzelnen Klassen zu durchlaufen, um in die dritte Klasse bei Robert Langer aufgenommen zu werden; vielmehr durften nach der Konstitution der königl. Akademie die Neuzugänger, die der Akademie schon eine gewisse künstlerische Vorbildung nachweisen konnten, jederzeit in die ihren Kenntnissen entsprechende Klasse eintreten. Die Aufgabe der ersten beiden Klassen bestand im wesentlichen darin, »dem Professor der dritten Klasse brauchbares Material zu liefern«.[14]

Man kann davon ausgehen, dass Marie Ellenrieder, welche Ende Juli 1813 mit ihrem Studium an der Akademie begann, über den August und die Ferienzeit im September und Oktober hinweg bis zum Beginn des akademischen Jahres Anfang November, ihre Fertigkeit, »die Natur treu und mit Geschicklichkeit nachzuahmen« nachweisen konnte, sodass sie, wie die Konstitution es vorsah, direkt in die dritte Klasse bei Peter v. Langer zugelassen wurde.

In dieser Klasse war Kompositionslehre der Hauptgegenstand. »Jeden Montag von 10 - 12 Uhr hat der Professor seine Schüler sowie die Schüler der Bildhauerkunst auf die Kunstsammlungen zu begleiten und ihnen die Werke der großen Meister zu erklären. Es ist dabei mit dem Besuche der verschiedenen Sammlungen abzuwechseln«.[15] Ferner sah die Konstitution vor: »Im Winter sollen die Abende zum Zeichnen und Modelliren nach der Natur, wobei sich die Zöglinge aller Klassen einfinden; im Sommer aber zum Zeichnen, Mahlen und Modelliren nach der Natur und dem Gewande angewendet werden. Jedoch kann, um aller einseitigen Gewöhnung vorzubeugen, auch im Winter bisweilen bei Tage nach dem Nackten gezeichnet, gemahlt und modellirt werden. Der Direktor, die Professoren der Historien-Mahlerei, wie auch der Bildhauerkunst, führen bei diesen Uebungen abwechselnd die Aufsicht, und stellen den Akt«.[16]

Noch im ersten Jahr ihrer Akademiezeit nahm Marie Ellenrieder auch Unterricht in der Kupferstecherkunst und den verschiedenen verwandten Künsten, wozu nur die Studenten der höheren Malklassen Zugang hatten. Lehrer dieser Fachrichtung war Carl E. Ch. Heß, der seit 1782 Professor der Düsseldorfer Akademie war und 1806 mit Langer nach München übersiedelte.

Aus der Münchner Akademiezeit stammen mindestens 16 Radierungen der Marie Ellenrieder, die neben den noch erhaltenen Zeichenstudien einen guten Einblick in das Lehrprogramm der Künstlerin geben. Neben religiösen Sujets entstanden vor allem Portraits, meist nach fremden Vorlagen; die Einführung in die schönen Formen der Antike, welche Peter von Langer in seiner oben zitierten programmatischen Schrift als wichtigstes Ziel der Historienmalerei formulierte, scheint bei Marie Ellenrieder erst bei ihrem zweiten Akademieaufenthalt stattgefunden zu haben. Baumgärtel hat darauf hingewiesen, dass hier wohl zunächst die Voreingenommenheit des männlichen Lehrers und seiner Zeitgenossen eine Rolle spielte; Frauen hätten lediglich auf dem Portraitfach eine Chance, denn sie seien die besseren Psychologinnen, die sich in den Charakter ihres Gegenüber besonders gut einfühlen könnten.[17]

Mitte des Jahres 1815 war Marie Ellenrieder nach Konstanz zurückgekehrt und hatte für acht Monate ihre Ausbildung unterbrochen, um dann am 26. April 1816 neuerlich nach München zurückzukehren und das Studium wieder aufzunehmen. Jetzt malte sie, wie sie ihrem Tagebuch anvertraut, ihr erstes historisches Bild, eine hl. Cäcilia, die sie nach ihrer Rückkehr am Ende des Jahres 1816 nach Konstanz, im Jahre 1817 als Radierung wiederholt.

Die Anfertigung dieses Gemäldes gibt nach dem oben Gesagten zu zweierlei Meinungen Anlass. Entweder Langer hat seine Voreingenommenheit abgelegt und Marie Ellenrieder doch noch an die Historienmalerei herangeführt, weil er sie für talentiert genug hielt, oder er hatte sie zunächst gründlich im Portraitfach ausbilden wollen und sie erst bei ihrem zweiten Akademieaufenthalt für reif genug gehalten, die Historienmalerei anzugehen.

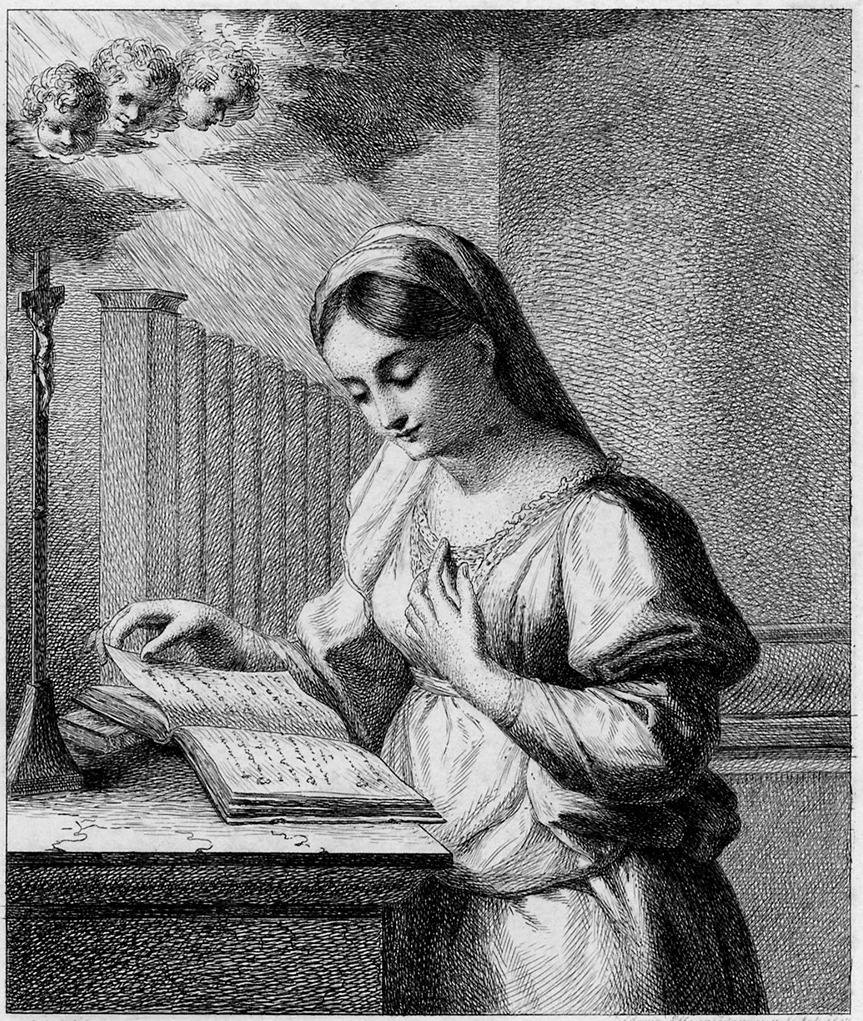

Die Radierungen der Münchner Akademiezeit lassen neben dem Lehrinhalt einen unterschiedlichen Grad an Fertigkeit erkennen, sodass eine zeitliche Einordnung der nicht datierten Blätter möglich erscheint. Das früheste Blatt, entstanden zu Beginn des Studiums 1813, dürfte die Radierung »Die heilige Jungfrau lesend« sein (F. 1), weil sowohl die Ausführung – insbesondere der Gesichtspartie – qualitativ noch deutliche Schwächen zeigt, als auch in der Anlage des Hintergrundes noch nicht die spätere Fertigkeit erreicht wird. Die Querschraffierung ist mit dem Lineal gezogen und die sehr regelmäßigen Kreuzschraffen deuten noch auf eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit der Radiernadel hin. Ferner mag der Bearbeitungsgrad der Platte darauf hinweisen, dass es sich bei der Arbeit um einen ersten Versuch in diesem für sie neuen Ausdrucksmittel handelt.

Charakteristisch für die Blätter »Die heilige Familie« (F. 2) und »Epitaph des Joseph U. Tobias« (F. 4), einem Auftrag ihres Förderers I. H. von Wessenberg ist ebenfalls die schematisierte Behandlung der Hintergrundflächen. Die der älteren Kupferstichtechnik entlehnte Kreuzschraffur, welche sie später in ihren Radierungen perfekt beherrschte, ist noch nicht richtig entwickelt. Diese barocke Technik mit ihren dichten Strich- und Kreuzlagen wurde von der Künstlerin ebenso in ihren Zeichnungen, ja sogar in ihren Pastellen angewandt und ist ein typisches Kennzeichen für ihr gesamtes Schaffen bis zur ersten Italienreise. Diese Kreuzschraffierungen sind auch typisch für die Radierungen ihres Lehrers Robert von Langer und wurden offensichtlich von ihm übernommen.

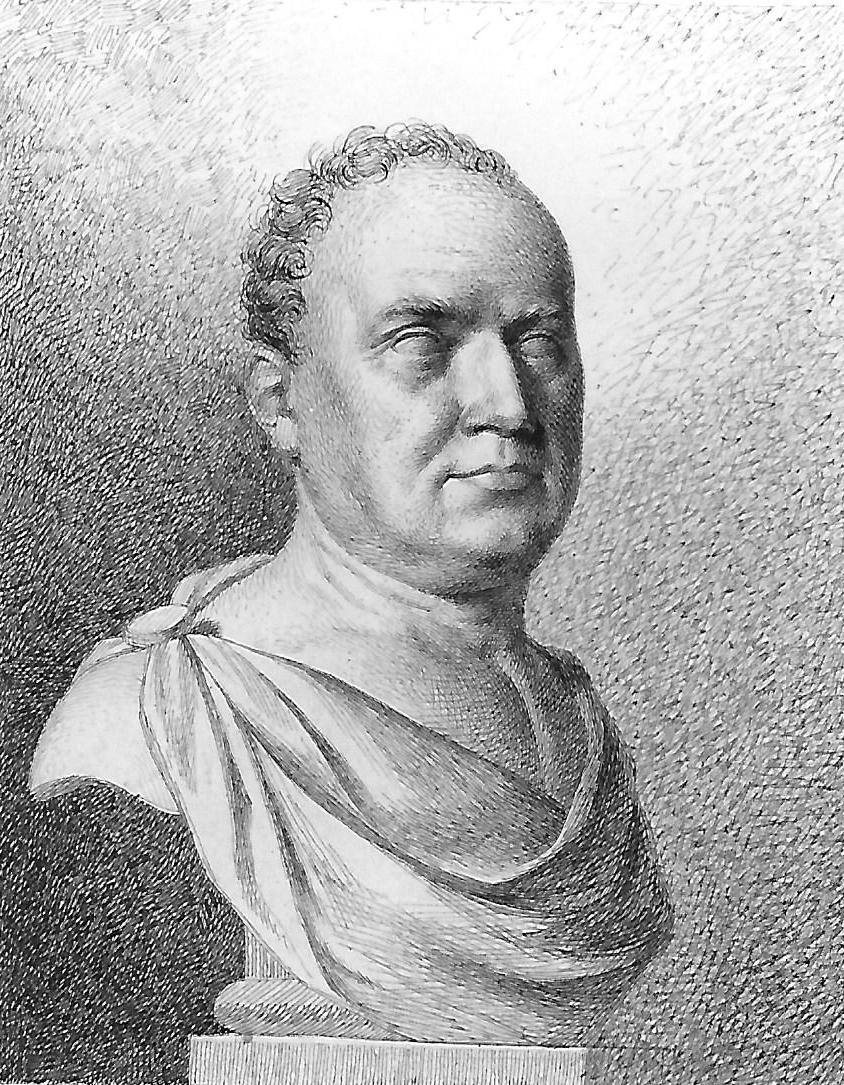

Bereits bei dem Portrait des Akademiedirektors J. P. von Langer aus dem Jahre 1813 (F. 3) ist diese Technik schon relativ gut entwickelt, der Umgang mit der Radiernadel ist nicht mehr schwerfällig, und neben den Kreuzlagen erprobt die Künstlerin auf der Stirn und Weste eine Punktiertechnik, um zusätzlich Atmosphäre und Schatten zu schaffen.

Die vier frühesten Radierungen scheinen vom Bildinhalt her weniger Programm, als vielmehr eher zufällig ausgewählte Sujets zu sein, die mehr dem Zweck dienen, die Technik des Radierens auszuprobieren und zu erlernen oder das Erlernte anzuwenden. Die ersten beiden dürften Vorlagen aus dem Schaffen von Joseph Hauber oder Carl E. Heß sein, während das Portrait J. P. von Langers (F. 3) wohl nach einer Vorlage der Künstlerin selbst entstanden ist. Im Münchner Stadtmuseum wird eine ähnliche Portraitzeichnung aus einer etwas anderen Perspektive, etwa um 1813/14 entstanden, aufbewahrt.[18]

Dagegen tragen die nächsten Blätter (F. 5 bis 7) eindeutig die Handschrift des Langerschen Ausbildungsprogramms mit der Vorlage der »ausdruckvollsten, bestimmtesten Köpfe aus den Werken Raphaels, und selbst aus den Werken Masaccios und einiger der besten älteren Maler«, um dem »Anfänger eine Idee von Wahrheit und Leben« einzuprägen. Diese drei Apostelköpfe tauchen sowohl in Bildern des J. P. von Langer als auch in dem Gemälde »Heilung des Blinden« von Robert von Langer auf, und die Erfassung der dargestellten Charaktere scheint zum zentralen Ausbildungsprogramm der fortgeschrittenen Schüler gehört zu haben. Robert von Langer hat die Vorlagen eigens für Marie Ellenrieder gezeichnet, wie er in seinem eigenhändigen Werkverzeichnis unter dem 30. April 1815 vermerkt: »Fange die (3) Köpfe aus meinem Bilde zu zeichnen an. Zum radieren für die Ellenrieder«.[19]

Daneben wurden Drucke von Portraits anderer Künstler kopiert (F. 8 bis 11), so die Büste des Bindo Altoviti nach Tizian, gestochen von Wenzel Hollar, die Seitenansicht des Nicolas Poussin nach einem Stich von L. Elle und zwei Radierungen von Rembrandt, wo ebenfalls wieder bevorzugte Kunstauffassungen der Ausbildenden zum Vorschein gelangen. Carl Ernst Heß z. B. hat selbst zahlreiche Radierungen nach Gemälden Rembrandts und Poussins angefertigt. Ferner ist von Robert von Langer übermittelt, dass J. P. v. Langer ein großer Anhänger Poussins war, wenn er 1806 schreibt: »Mein Vater warnte mich oft, indem er zwar den großen Styl des Poussin als Muster anprieß aber mir anrieth, das Lebendige, Ausdrucksvolle in den Werken Raphaels und in der Natur zu studieren«.[20]

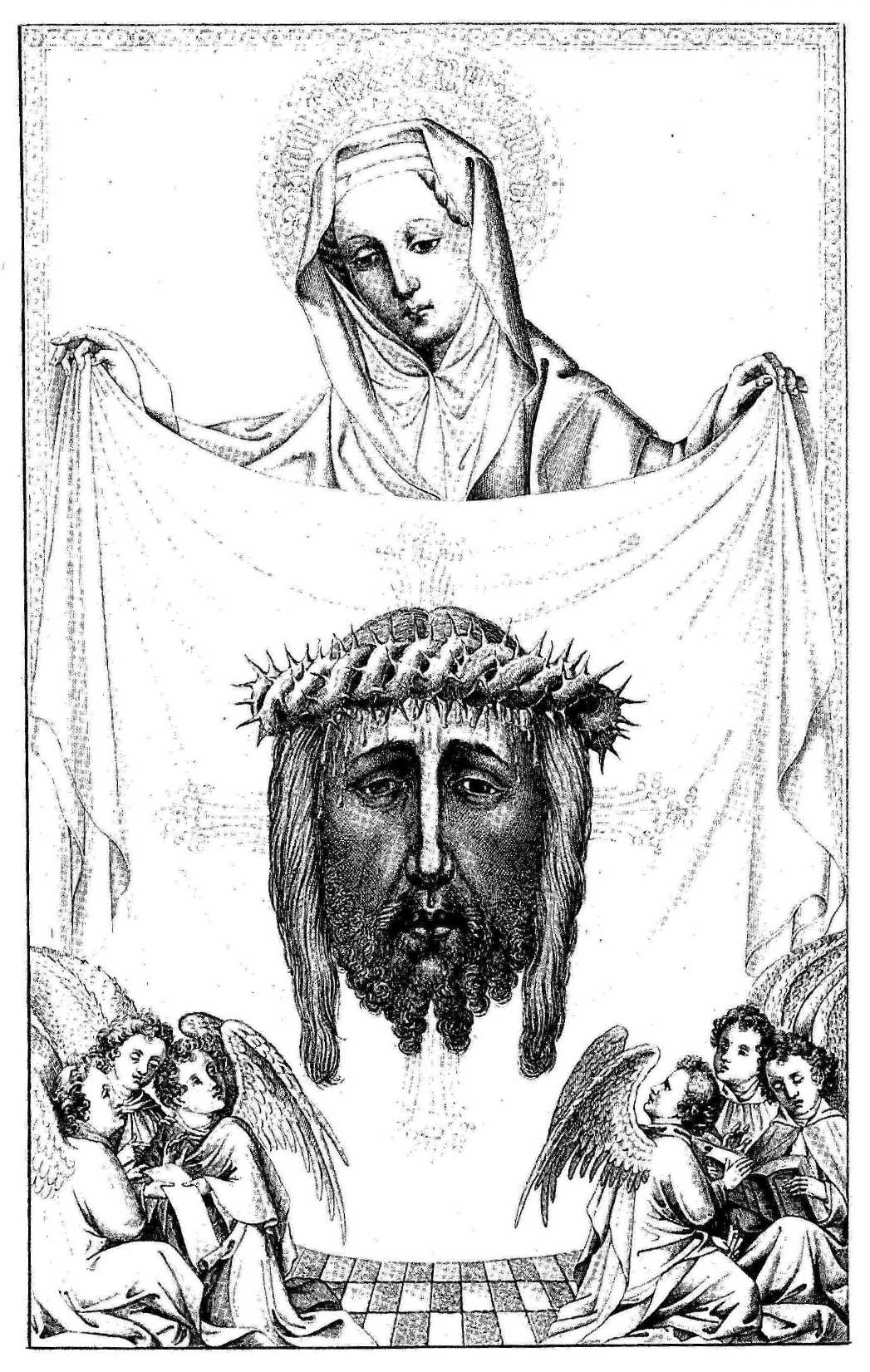

Wie erwähnt hatte Marie Ellenrieder Mitte des Jahres 1815 ihre Ausbildung vermutlich aus gesundheitlichen Gründen für acht Monate unterbrochen und war nach Konstanz zurückgekehrt. Nach der Wiederaufnahme des Studiums im April 1816 stand jetzt die Historienmalerei im Vordergrund ihrer Tätigkeit, und nur noch gelegentlich griff sie zur Radiernadel, um eine Büste von Frau Josefine Langer (F. 13), der Frau J. P. von Langers, und eine Büste der Josepha Langer (F. 14), einer Nichte J. P. von Langers, zu schaffen. Auch die Radierung nach dem Tafelbild der »Hl. Veronika mit dem Schweißtuch Christi« (F. 15) dürfte eher eine zufällig entstandene Arbeit sein und nicht Teil ihres akademischen Studiums.

In der Graphischen Sammlung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich befinden sich drei weitere Radierungen, welche Brustbilder von bärtigen Männern wiedergeben und handschriftlich von fremder Hand mit »Marie Ellenrieder« bezeichnet sind. Sowohl nach Stil als auch nach Technik könnten diese Radierungen durchaus aus der Münchner Studienzeit der Künstlerin stammen. In der ersten Auflage wurden sie, da ein wirklicher Nachweis der Urheberschaft nicht gelungen war, nur in einem Anhang zum Werkverzeichnis aufgenommen. Zwischenzeitlich ist aber klar, dass es sich dabei um Werke von Ludwig Emil Grimm handelt, so dass diese Arbeiten nicht mehr in den Anhang zum Werkkatalog aufgenommen wurden.

Entfaltung und Anerkennung (1816-1822)

Nach der Ausbildung in München kehrt Marie Ellenrieder Ende 1816 nach Konstanz zurück und nimmt zugleich einen merklichen Unterschied in ihren Arbeiten wahr, die sie jetzt mit etwas mehr Leichtigkeit hervorbringt. Gleichzeitig werden ihre Leiden seltener; hingegen mangelte es ihr »an Beschäftigungen, die einzig den Kunstgenuß erhöhen und beleben«, wie sie in ihrem Tagebuch vermerkt.[21]

Geprägt ist dieser Zeitabschnitt von zahlreichen Portraitaufträgen zunächst aus dem näheren Verwandten- und Bekanntenkreis, bald darauf aus den Adelshäusern Badens und Hohenzollerns.

Die erste Radierung dieses Zeitabschnittes, das Portrait ihres Vaters (F. 16) nach einem eigenen Entwurf, zählt zu dem schönsten und besten, was die Künstlerin auf dem graphischen Sektor hervorgebracht hat. In einem Brief vom 19. Februar 1817 schreibt ihr Robert v. Langer, »daß das radierte Bild Konrad Ellenrieders gar so gut und die erstaunliche Aehnlichkeit überraschend angenehm sei«. Ferner lobt er die Wahrheit, die gute Beleuchtung und die schöne Wirkung der trefflichen Radierung. Ferner rät er ihr, noch mehr solcher Bilder zu machen, dann werde sie ihren Platz in der Kunstgeschichte behaupten.[22] Das zweite Blatt kopiert das Historiengemälde der hl. Cäcilia, welches sie am Ende ihrer Münchner Akademiezeit 1816 gemalt hatte. Die Radierung (F. 17) ist 1817 datiert und schließt in Qualität und Stimmung nahtlos an die Radierungen der Münchner Zeit an.

Auffällig für diese Schaffensperiode ist, dass von den meisten Blättern detailgenaue, maßstabgleiche Vorzeichnungen in Tuschfeder vorhanden sind, von denen die meisten im Kunsthaus Zürich aufbewahrt werden. Ferner existieren zu einigen Blättern auch Vorstudien, woraus gefolgert werden kann, dass ein Teil dieser Blätter nicht nur reproduzierend Gemäldevorlagen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen sollte, sondern dass die Graphik als eigenständiger Teil ihres Gesamtwerkes anzusehen ist.

Die ersten Aufträge außerhalb des heimatlichen Konstanz erreichen die Künstlerin aus Zürich. Die dortige Gesellschaft der Chorherren bestellte für ihr Neujahrsblatt auf das Jahr 1818 ein Portrait des Gymnasialprofessors J. J. Steinbrychel (F. 18). Mit Brief vom 30. März 1818 schreibt ihr Professor L. Hug aus Freiburg, »sie habe das Steinbrüchelsche Bild mit vieler Verständigkeit radiert; man erkenne den Marmor« und über die Radierung der hl. Cäcilia urteilt er: »Das Licht an der Cäcilia sei zart und lieblich gehalten; nur am Arme dünke ihn der Schatten zu stark. Ein Kupferstecher aus Paris, aus der Schule de Noyer’s habe die vier letzten Blätter vortrefflich gefunden und sei ganz begeistert worden, als er vernommen habe, sie seien von einem Frauenzimmer«.[23] Ein Jahr später wird sie dann von der Künstlergesellschaft in Zürich beauftragt, eine Vignette des Landschaftsmalers Heinrich Rieter (F. 19) anzufertigen. Damit bestätigt sich zunächst die bereits erwähnte Meinung ihrer Lehrer, dass Frauen allenfalls gesuchte Portraitisten waren und nicht für die großen Aufgaben der Malerei in Frage kamen.

Ebenfalls 1819 lässt sich ihr großer Gönner und Förderer Ignaz Freiherr von Wessenberg von ihr portraitieren. Sie stellt ihn vor einem dunklen Hintergrund, von jähem Licht getroffen, sprechend lebendig und zugleich rätselhaft aus dem Bilde hervorblickend, dar. Noch im selben Jahr hat sie davon eine prachtvolle Radierung angefertigt (F. 20).

In diesem Jahr beginnt sie durch die Vermittlung v. Wessenbergs und des Freiherrn Josef von Laßberg in Donaueschingen, den Fürsten Carl Egon zu Fürstenberg und dessen Gemahlin Amalie von Baden zu portraitieren. Zu Weihnachten erhält sie dort die Nachricht von einer schweren Erkrankung ihrer Mutter. Sie kehrte eilends nach Konstanz zurück und pflegte die Mutter noch bis zu ihrem Tod am 13. Januar 1820.

Bald darauf bekam sie den ehrenvollen Auftrag, in Karlsruhe den Bruder der Amalie von Baden, den späteren Großherzog Leopold und dessen Gattin Sophie Wilhelmine, zu portraitieren. Auf dem Rückweg machte sie in Baden-Baden Station, wo sie ab 1818 mehrfach in den Fremdenlisten der »Badeblätter« des Kurortes auftaucht. 1820 dürfte dort ein über hundertjähriger Rebmann namens Lerch wegen seines außergewöhnlichen Alters zum Stadtgespräch dieses Bades geworden sein und für die Künstlerin Anlass zu einer Radierung gegeben haben (F. 21).

Das Jahr 1820 hatte für Marie Ellenrieder auch insofern eine wichtige Bedeutung, als sie zum ersten Mal – wiederum durch die Beziehungen des Freiherrn von Wessenberg – den Auftrag für die Ausführung dreier Altarbilder erhielt. Diese religiösen Historienbilder waren für den Hoch- und die beiden Nebenaltäre der neuerbauten Pfarrkirche von Ichenheim bestimmt und sollten für Marie Ellenrieder in zweierlei Hinsicht berufsbestimmend werden. Zum einen konnte sie mit dem Honorar die langersehnte Kunstreise nach Italien finanzieren und zum zweiten war sie mit der Erlangung eines solchen Auftrages in den Olymp der Kunst aufgestiegen, der hoch über ihrer Portraitmalerei angesiedelt war, die für sie als wirkliche Künstlerin mehr oder weniger nur dem Broterwerb diente.

Zur Ausarbeitung der Kartonvorzeichnung für das Hauptbild »Thronende Maria mit Kind und gabenbringenden Mädchen« reiste sie zu ihrem früheren Lehrer Langer nach München, wo der Entwurf auch öffentlich ausgestellt wurde und in Schorns Kunstblatt außerordentlich wohlwollend kritisiert wurde.[24] Daneben fand Marie Ellenrieder noch die Zeit, ein Historienbild Robert v. Langers, »Die Verlobung der hl. Katharina«, als Radierung zu kopieren (F. 24).

Erste Italienreise (1822-1825)

Wie erwähnt, ermöglichten die Einkünfte aus dem Auftrag für die Ichenheimer Altäre Marie Ellenrieder die lang ersehnte Studienreise nach Italien. Am 9. Oktober 1822 brach sie zusammen mit den Bildhauern Heinrich Keller und Nepomuk Zwerger auf, um über den Splügenpass nach Mailand, Piacenza, Bologna und Florenz nach Rom zu gelangen, wo sie am 29. Oktober ankamen.

In Rom wurde sie von einer Freundin aus Münchner Zeiten, der Malerin Katharina v. Predl, erwartet und lernte Louise Seidler aus Weimar kennen, die nach ihr mit Protektion Goethes an der Akademie in München studiert hatte. Louise Seidler schreibt in ihren Erinnerungen: »Maria Ellenrieder war eines der liebenswürdigsten, gewinnendsten Wesen, welches man sich denken kann; recht wie ein stilles Veilchen, bescheiden und treu. Ihre Taubheit und daraus hervorgehende teilweise Hilflosigkeit waren Anlass, daß ich mich ihrer besonders annahm. Sie schloß sich mir auch völlig an; es waltete, da ich die Ältere war, ein fast kindliches Verhältnis von ihr zu mir«.[25] Louise Seidler war es auch, die Marie Ellenrieder in die deutsche Künstlerkolonie in Rom einführte und insbesondere mit den Nazarenern um Friedrich Overbeck bekannt machte. Zu dessen in Wien entstandenem und 1810 nach Rom übersiedeltem Lukasbund zählten P. von Cornelius, C. Ph. Fohr, W. Schadow, J. Schnorr von Carolsfeld, Ph. Veit, L. Vogel und andere, die sich in Rom hinzugesellt hatten. Ihr Bestreben war, die religiöse Malerei im Geiste der altdeutschen Malerei, aber im Stile von Raffael, Perugino und Fra Angelico zu erneuern und eine Einheit von Religion, Kunst und Leben zu verwirklichen. »Von ihnen übernahmen sie als gestalterische Mittel die Umrißlinie, klare und leuchtende Lokalfarben, die vielfältigen Symbolbezüge und die Behandlung des Raumes als Träger der geistigen Sphäre«.[26]

Da sich die Künstlerin dem Gedankengut der Nazarener in jeder Hinsicht verbunden fühlte, versuchte sie es sofort in ihrem Schaffen umzusetzen. So spricht vieles dafür, dass sie die drei Radierungen nach ihren Altarbildern in Ichenheim (F. 25, 26 und 27) unter dem Einfluss der Nazarener in einem völlig anderen Stil als bei ihren vorangegangenen Bildern ausführte. Von den Personen sind jetzt nur die Umrisse wiedergegeben, die Binnenflächen sind kaum mehr durchgearbeitet, insbesondere fehlt die früher typische Kreuzschraffierung, die den Blättern so viel Kolorit und Atmosphäre gegeben hatten. In seinen Notizen über einige der jüngeren Historienmaler in Rom berichtet Schorns Kunstblatt über Mlle. Ellenrieder: »Ihre frühern radirten Blätter sind ausgezeichnet schön und geistreich in Rembrandtischem Styl und verdienen dem Besten dieser Art an die Seite gesetzt zu werden«.[27]

Auf Overbeck geht das Blatt »Christus bei Maria und Martha« (F. 28) zurück und ist in dessen Stile ausgeführt. Schließlich könnte eine von Siebert erwähnte,[28] aber in keiner Sammlung nachweisbare Radierung »Auferweckung des Lazarus« unter dem Einfluss Overbecks entstanden sein. Overbeck hatte dieses Thema als eines seiner ersten Werke 1808 in Wien behandelt und in Rom 1822 wiederholt. Die Fassung von 1822 befindet sich heute in der Kunsthalle Karlsruhe.

Neben den wenigen Radierungen dieser Schaffensperiode entstanden die Gemälde »Bibellesendes Mädchen«, »Johannes der Täufer als Knabe« und als Hauptwerk »Maria mit dem Jesusknaben an der Hand«. Dieses von Raffael inspirierte Gemälde war das Lieblingsbild der Künstlerin und hing bis zu ihrem Lebensende in ihrem Atelier.

Am 1. Juli 1824 reiste Marie Ellenrieder zusammen mit Katharina von Predl nach Florenz, um dort Werke von Raffael, Perugino, Masaccio und anderen zu studieren und zu kopieren, bis sie im April 1825 wieder nach Konstanz zurückkehrte. »Ihr Leben lang war Marie Ellenrieder davon überzeugt, daß der Aufenthalt in Rom ihr erst den Weg zur Kunst gewiesen habe. Er hat, das lässt sich in der Tat sagen, ihre künftige Kunstauffassung entscheidend geprägt. Sie schied aus Italien mit dem festen Vorsatz, ihre Kunst nur noch in den Dienst der Religion zu stellen«.[29]

I. H. v. Wessenberg, welcher den beruflichen Werdegang Marie Ellenrieders von frühester Jugend an gefördert hatte, schreibt in seinen autobiographischen Notizen über diese Schaffensperiode der Künstlerin in Rom: »Dort überließ ich sie ganz ihrem eigenen Kunstgenius, der sie nach längerem Studium der Werke der vorzüglicheren italienischen Meister zu einem eigenthümlichen Styl führte, in welchem sie mit deutscher academischer Korrektheit die liebliche Anmuth der Florentinischen und Peruginisch-Raphaelischen Schule, zu der sich ihre Seele hingezogen fühlte, verschmolz«.[30]

Auf der Höhe des Schaffens (1825-1838)

Nach der Rückkehr aus Italien vollendete Marie Ellenrieder zunächst das Altarbild für die Pfarrkirche in Ortenberg, ein hl. Bartholomäus, für den sie bereits während ihrer Italienreise in Florenz der Auftrag erreicht hatte. Am 1. Mai 1827 konnte sie den Vertrag über das Hochaltarbild der Stephanskirche in Karlsruhe abschließen, das sie im Sommer 1831 fertig stellte. Das Gemälde mit den außergewöhnlichen Abmessungen von 4,7 x 3,2 m wurde bei der Neugestaltung der Kirche nach dem 2. Weltkrieg durch einen Bildteppich Emil Wachters ersetzt und ziert jetzt die Wand neben dem westlichen Ausgang der Kirche.

Schon Anfang 1826 fertigte sie eine Radierung nach dem Hauptwerk ihrer ersten Italienreise, »Maria mit dem Jesusknaben an der Hand« (F. 29). In Ihrem Tagebuch berichtet sie ausführlich: »Wie es mir beim Radieren meiner Madonna ging. In Gottes Namen fing ich an, und es ging mir, wie es schien, alles gut. Dann goß ich vertrauensvoll auf Gottes Beistand das Scheidewasser darauf, und es gelang mir, so wie ich es ungefähr wünschte.

Nimmer aber im Namen Jesu sehnte ich mich nach einem Probeabdruck, denn an die Stelle des Verstandes trat eine Art Leidenschaft, und so lief ich durch Schmutz und Nebel zu einem Steindrucker, von dem ich mir vorgeben ließ, man könne da recht gut einen Abdruck machen. Gott vergessend verließ mich auch die Klugheit und aller Verstand, daß ich unfähig war, zu überlegen, daß die gewaltige Streichpresse mein zart geätztes Blättchen verderben könne.

Mittlerweile zog es der grausame Mann viermal durch mit jedesmal schlechterem Abdruck, bis dann das stumpf gewordene Blättchen mich plötzlich erschreckte. Hier wurde ich gestraft.

Das Blättchen mußte doch nach Zürich; wahrlich, so weit es auch dahin ist, so wäre es doch der nächste Weg gewesen, die Vollendung des Blättchens zu fördern, denn gerade für einen Probedruck muß es unter eine geschickte, geübte Hand kommen«.[31]

Außerdem vermerkt sie anschließend: »Von diesem Mal fiel es wieder zu schwach aus und ohne Harmonie, besser würde ich gethan haben, wenn ich nicht hinein mit dem Grabstichel gearbeitet hätte«. Diese Aussage erklärt, weshalb sie zu ihren späten Radierungen immer detailgenaue Vorzeichnungen anfertigte. Nur so konnte sie die wirklich fertige Zeichnung auf die vorbereitete Kupferplatte übertragen und vermeiden, dass sie noch nach der Ätzung Korrekturen mit dem Grabstichel vornehmen musste, was leicht zu Ungleichheiten bei der Strichstärke führen kann.

Das Gemälde selbst zeigte Marie Ellenrieder im Mai 1825 auf der Ausstellung des Badischen Kunstvereins.[32] Laut einem Bericht in der Karlsruher Zeitung übte dieses Gemälde auf das Publikum von allen ausgestellten Bildern die meiste Anziehungskraft aus, was wohl den Ausschlag dafür gegeben hat, dass sie anlässlich der nächsten Ausstellung des Badischen Kunstvereins im Jahre 1827 mit der neu geschaffenen goldenen Medaille »Für Kunst und Gewerbfleis« ausgezeichnet wurde, welche der Großherzog Ludwig ihr am Bande des vaterländischen Verdienstordens zu tragen gestattete. Darüber hinaus ernannte er sie 1829 zur Badischen Hofmalerin mit einem jährlichen Gehalt von 300 Gulden.

Als größeren Auftrag für den Großherzog sind die Wandgemälde in der Kapelle von Schloss Langenstein zu erwähnen, dem Wohnsitz der Gräfin Katharina von Langenstein, welche mit dem Großherzog Ludwig in einer morganatischen Ehe vermählt war. Die Gemälde – eine »Kindersegnung« aus dem Jahre 1828 und eine »Wunderbare Brotvermehrung« von 1829 – wurden 1834 noch durch eine »Fußwaschung« ergänzt. Zuvor hatte Marie Ellenrieder bereits sehr stimmungsvolle Portraits der Gräfin von Langenstein und des Großherzogs gemalt, von denen mehrere Kopien existieren. Von den gemeinsamen Kindern entstanden Bilder, welche das besondere Einfühlungsvermögen der Künstlerin für ihre Gegenüber erkennen lassen.

Der Badische Kunstverein suchte sein proklamiertes Ziel, »Sinn und Liebe für die Kunst zu erwecken«, nicht nur durch Ausstellungen zu erreichen, sondern er wollte durch den Aufbau einer eigenen Kunstsammlung zeitgenössische badische Künstler fördern. Zufolge eines Inventars des Kunstvereins vom 1. Mai 1825 muss er von Marie Ellenrieder »9 Radierte Blätter« erworben haben, wofür 7 Gulden und 36 Kreuzer zu bezahlen waren.[33] Um welche Darstellungen es sich dabei gehandelt hat, lässt sich allerdings nicht mehr feststellen, da die Sammlung heute nicht mehr existiert.

Einiges spricht dafür, dass die Künstlerin in dieser Zeit den Versuch unternahm, eine hl. Apollonia als Steindruck zu vervielfältigen (F. 30). Einem Blatt im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen in Berlin hat sie handschriftlich hinzugefügt: »Dieß ist ein Versuch auf Stein, ich finde es ungleich weniger angenehm als das radieren, ich machte es aber auch schlecht.« Die Vorarbeiten zu dem Gemälde hatte sie bereits 1824 in Florenz begonnen und das heute verschollene Historienbild 1826 fertig gestellt.

Als malerisches Hauptwerk dieser Schaffensperiode gilt das Bildnis der Großherzogin Sophie mit ihren fünf Kindern, zu dessen Ausarbeitung Marie Ellenrieder von 1832 bis 1834 in Karlsruhe weilte. Sie wohnte dort bei der mit ihr befreundeten Familie Krieg von Hochfelden, von der sie gemeinschaftlich mit dem Hofmaler Rudolf Kuntz ein Bild zu Pferde malte, von dem Schorns Kunstblatt berichtet, dass die Pferde von R. Kuntz und die beiden Personen von Marie Ellenrieder stammen.[34]

Einer außergewöhnlichen Freundschaft der Künstlerin mit dem Freiherrn Carl Christoph v. Röder in Diersburg verdanken wir in jener Zeit weitere Altarbilder sowie einen Zyklus allegorischer Darstellungen der Lebensalter, wobei jeweils ein Paar den weiblichen und männlichen Aspekt eines Lebensalters wiedergeben. Die Entstehung dieser Bilderserie ist in einem Briefwechsel dokumentiert, der im Rosgartenmuseum in Konstanz erhalten ist und der zugleich auch die Zwiespältigkeit der Beziehung zu von Röder offenbart. »Ihre Empfindungen für ihn lähmen ihre Schaffenskraft«, denn ihre Seele müht sich qualvoll »um die Entscheidung zwischen der Kunst für Gott und dem Sehnen nach fraulichem Erdenglück«.[35]

Zweite Italienreise (1838-1840)

Von einer erneuten Italienreise über Florenz nach Rom, diesmal in Begleitung ihrer Schwester Josephine, erhoffte sich die Künstlerin neue Inspirationen, so wie sie sie bereits auf ihrer ersten Reise überreich erfahren hatte. Die Hoffnung erfüllte sich jedoch keineswegs, die Künstlerfreunde von einst waren entweder nicht mehr da oder hatten sich zurückgezogen; zu neuen konnte sie nicht finden, weil die Zahl der Anhänger der Kunstrichtung der Nazarener immer kleiner wurde und sie zu einer anderen Kunstrichtung nicht finden konnte oder wollte.

Zwar lebte und malte der Hauptrepräsentant der Nazarener J. F. Overbeck, den sie bereits auf ihrer ersten Italienreise kennen und schätzen gelernt hatte, immer noch in Rom, aber sein Atelier war zu einer Attraktion für kunstbeflissene Italienreisende geworden und nicht mehr der Ort mit der Aufbruchstimmung der frühen Jahre.

Marie Ellenrieder arbeitete zurückgezogen unter anderem an dem Entwurf des Gemäldes der »Kinderfreund« – auch als »Kindersegnung« bezeichnet – das als Hauptwerk dieser Italienreise anzusehen ist. Der landschaftliche Hintergrund dieses Bildes trägt die lichtdurchfluteten Züge der römischen Campagna. Bei der Bildgestaltung und dem Kolorismus weist v. Schneider auf Einflüsse Overbecks hin.[36] Aber eine künstlerische Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten, welche die erste Italienreise so befruchtet hatte, findet eben nicht mehr statt. Vielmehr spiegelt ein zweites bedeutendes Gemälde dieser römischen Zeit mit der Unterschrift »Es trägt ein Engel die Thränen der Unglücklichen in den Himmel« den Gemütszustand der Künstlerin wider.

Dieser »Engel mit Tränenschale«, zunächst als Karton ausgeführt, bildete die Vorarbeit für ein Oelgemälde, welches der Großherzog Leopold 1845 dem Kloster Lichenthal in Baden-Baden anlässlich des 600. Gründungsjubiläums zum Geschenk machte. Druckgraphische Arbeiten der Künstlerin aus dieser Zeit sind nicht bekannt.

Enttäuscht tritt sie im Frühjahr 1840 die Heimreise an und ihrem Tagebuch vertraut sie die schmerzliche Erfahrung an: »Auf dieser Reise, von welcher ich mir für meinen Geist eine ungewöhnliche Wirksamkeit versprach, geschah zu meiner größten Plage gerade das Gegenteil«.[37]

Die späten Jahre (1840-1863)

Nach der Rückkehr aus Italien weilte die Künstlerin für zwei Jahre in Karlsruhe, um den in Rom entstandenen Entwurf der »Kindersegnung« für die Prinzessin Alexandrine von Baden, ab 1842 Herzogin zu Sachsen-Coburg, in Oel zu malen. Im Frühjahr 1842 war das Gemälde vollendet und ziert heute die Schlosskapelle Kallenberg in Coburg. Es bildet den letzten Glanzpunkt in der religiösen Historienmalerei der Künstlerin. Nach seiner Fertigstellung kehrte Marie Ellenrieder erschöpft in das elterliche Wohnhaus in Konstanz zurück, wo sich ihr Gesundheitszustand mehr und mehr verschlechterte, über den sie 1847 in einem Brief an Freiherrn von Röder schreibt: »Doktor Ruf berichtet, meine Nerven seien völlig zerrüttet«.[38]

In dieser Zeit scheinen größere Aufträge für Gemälde auszubleiben. Nur durch die Vermittlung der Prinzessin Alexandrine bestellt die Königin Victoria von England eine Darstellung der »Heiligen Felicitas« (1847) und ein Gemälde des »Zwölfjährigen Jesus im Tempel« (1849), die sich heute im Osborne House auf der Isle of Wight befinden. Der »Zwölfjährige Jesus im Tempel« entstand nach einer Miniatur aus dem Jahre 1838, welche in der Folge von einunddreißig Miniaturen, von der Künstlerin selbst unter der Bezeichnung »Das Goldene Buch« zusammengefasst, enthalten ist. Diese Miniaturen, ab 1826 als Aquarelle auf Bleistiftvorzeichnung entstanden, stellen auch ein »Jesuskind mit ausgebreiteten Armen in Landschaft sitzend« aus dem Jahre 1837 dar, welches von der Künstlerin in einer Radierung (F. 31) leicht modifiziert nachgestochen wurde. Diese 1845 datierte Radierung zeigt den Jesusknaben spiegelbildlich auf Wolken sitzend, statt wie im Original auf einem Fels vor einer südländischen Landschaft mit Palme und Pinien. Fischer hat diese Bilder treffend so charakterisiert, als enthielten sie »wie aus Wachs gebildete Gesichter, wulstartige Faltenbildung und eine ganz irreal wirkende Präzision in der Widergabe des Stofflichen«.[39]

In stilistisch vergleichbarer Weise wiederholte sie im darauffolgenden Jahr nochmals das Motiv der »Maria mit dem Jesusknaben an der Hand« (F. 32), wobei sich diese Fassung als Gruppe auf Wolken mit derjenigen aus dem Jahre 1826 (F. 29) nicht messen kann.

Etwa ab 1853 setzte dann nochmals eine große Nachfrage nach ihren Werken ein, so dass sie bis zu ihrem Tode 1863 alleine dreiundzwanzig große Oelgemälde, darunter vier Altarbilder, malte. Alle diese Bilder reichen in ihrer Kreativität aber nicht mehr an die Gemälde früherer Schaffensperioden heran. Darüber hinaus malte sie in dieser Zeit noch einige Portraits in Pastell, bei denen durchaus die Brillanz ihrer früheren Jahre wieder aufscheint.

Im Alter von 72 Jahren starb Marie Ellenrieder am 5. Juni 1863 in Konstanz an einer Lungenentzündung und fand daselbst ihre letzte Ruhestätte.

Ehrengrab der Künstlerin auf dem Hauptfriedhof in Konstanz (Foto: Edwin Fecker)

Werkkatalog

Im folgenden Katalog der graphischen Werke Marie Ellenrieders werden sämtliche Radierungen und Lithographien aufgeführt, abgebildet sowie die einzelnen Druckzustände beschrieben.

Vorbemerkungen zum Werkkatalog

Das druckgraphische Werk ist weder zahlreich noch reicht es in seiner Qualität an das malerische Werk heran. Dennoch zeugen insbesondere die frühen graphischen Arbeiten von einer brillanten Technik und einem herausragenden künstlerischen Ausdruck. Alle diese Arbeiten sind in Ellenrieders Lehrjahren bei den beiden Professoren Langer in München entstanden. Der früheste datierte Druck dieser Schaffensperiode stammt aus dem Jahre 1813. Neben eigenen Entwürfen dienen dabei Arbeiten ihrer Lehrer oder anderer Künstler als Vorlagen für ihre Radierungen.

Nach 1820 ist ein deutlicher Wandel in Bildinhalt und Ausführungstechnik zu beobachten. Dargestellt sind hauptsächlich Auftragsarbeiten für Altarbilder, wobei Personen und Staffage linienhaft umrissen sind und Hell-Dunkel-Kontraste durch dichte Strichlagen im Gegensatz zu den Anfängen fast fehlen. Die Qualität der Arbeiten dieser Schaffensperiode liegt deutlich unter jener der frühen Jahre, und nach 1826 scheint sich die Künstlerin kaum mehr mit der Druckgraphik befasst zu haben.

Wenige Jahre nach dem Tode Marie Ellenrieders unternahm Andresen den Versuch, ihr druckgraphisches Werk zu erfassen und zu beschreiben. [40] Diese Arbeit bildet bis heute die Grundlage der Werkbeschreibung; sie wurde von Pückler-Limpurg ergänzt [41] und in der Monographie Fischers mit dem Werkverzeichnis von S. v. Blanckenhagen übernommen. [42]

Achtzehn Radierungen wurden 1872 von den Originalplatten bei J. A. Pecht abgedruckt und in einer Mappe des wenige Jahre zuvor gegründeten Rosgartenmuseums in Konstanz herausgegeben, wodurch die größere Zahl der Arbeiten eine weite Verbreitung fand und damit auch einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte. Die Kupferplatten wurden 1865 aus dem Nachlas der Künstlerin zum Verkauf angeboten, [43] aber offensichtlich von niemandem erworben. Laut einer Nachricht in der Konstanzer Zeitung vom 20. Juli 1871 haben die Erben die Platten der damals entstehenden Sammlung im Rosgarten geschenkt.

Von einigen Drucken dagegen sind nur noch einzelne Exemplare vorhanden, die selbst Andresen nur aus Beschreibungen kannte, und bei wenigen ist heute schwer festzustellen, ob es sich um eigene Werke der Künstlerin oder um Radierungen fremder Hand nach ihren Vorlagen handelt.

Der Werkkatalog benutzt die Titel des Verzeichnisses von Andresen, weil die Blätter in der Literatur und in den öffentlichen Sammlungen unter diesen Titeln geführt werden. Auch die Beschreibungen gehen auf Andresen zurück, ausgenommen die Zustandsbeschreibungen, welche bei Andresen nicht enthalten sind. Da alle Druckgraphik abgebildet ist, konnten die Zustandsbeschreibungen auf ein Minimum reduziert werden.

Im Gegensatz zu Andresen wurde der Versuch unternommen, die Arbeiten zeitlich zu reihen, was den Inventarisierungsregeln der heutigen Kunstwissenschaft entspricht. Dennoch wurde angestrebt, die Übereinstimmungen oder Abweichungen im vorliegenden Text erkennbar zu machen. Nach dem Titel des Blattes ist daher die Nummer des Verzeichnisses von Andresen (1 bis 25) angegeben bzw. deutet ein Vermerk auf das Fehlen bei Andresen hin.

Auf frühere Verzeichnisse, wie das Naglersche Allgemeine Künstler-Lexikon oder das Praktische Handbuch für Kupferstichsammler von Heller, Bezug zu nehmen, schien nicht erforderlich, da dort ohne ersichtliches Auswahl- und Ordnungsprinzip nur auf die »besten und gesuchtesten Blätter« der Druckgraphik von Marie Ellenrieder eingegangen wird.

Ergänzung findet das Verzeichnis von Andresen im Jahre 1907 durch Pückler-Limpurg, der nach den Beständen der Münchner Staatlichen Graphischen Sammlung verschiedene Druckzustände der Radierungen nachweisen und weitere Blätter beschreiben konnte.

Das Verzeichnis von Blanckenhagen in Fischers Monographie wählt als Ordnungsprinzip thematische Aspekte und ist außerdem, was die Druckgraphik anbelangt, nicht vollständig. Zitiert werden die dort angegebenen Nummern dennoch, insbesondere weil dort entsprechende Querverweise zu Zeichnungen und Gemälden enthalten sind, welche als Vorlage der Druckgraphiken dienten.

Genaue Angaben über Auflagenhöhen waren nicht zu finden. Sie dürften aber auch nicht sehr hoch gewesen sein, denn bereits 1825 schreibt Marie Ellenrieder in einem Brief an den Kunstsammler August Kestner in Rom: »Nehmen Sie indeßen diese Abdrücke, es ist aber auch nicht die ganze Sammlung, weil ich nicht von allen Blättern Abdrücke mehr habe«. [44] Die Auflage der erwähnten Mappe des Rosgartenmuseums mit den Nachdrucken von den Originalplatten betrug vermutlich mehrere hundert Exemplare.

Bei den Maßangaben steht die Höhe vor der Breite, wobei für Radierungen die Plattengröße angegeben ist. Bei den wenigen Lithographien hingegen wurde die Darstellungsgröße gemessen. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.

Sind keine Hinweise zur Drucktechnik angegeben, so handelt es sich bei den Drucken um Radierungen. Lithographien werden als solche besonders bezeichnet.

Bei Beschreibungen des Bildinhaltes sind »Rechts« und »Links« vom Betrachter aus gesehen, mit Ausnahme der Bezeichnung von Körperteilen.

Wenn nicht anders vermerkt, sind die Graphiken schwarz oder stark dunkelfarbig auf weißes oder graues Papier gedruckt.

Als Druckzustände sind die Veränderungen beschrieben, die durch weitere Bearbeitung der Platten entstanden sind. Diese sind mit römischen Ziffern nummeriert.

Als Qualitätsmerkmal sind die guten Drucke mit einem Trockenstempel MAE in Ligatur und ovaler Einfassung versehen, der an unterschiedlichen Stellen angebracht wurde. Blätter minderwertiger Qualität tragen diesen Stempel nicht.

Eine vollständige Sammlung aller Radierungen existiert nach dem jetzigen Forschungsstand nirgendwo. Öffentliche Sammlungen besitzen fast durchwegs nur Bruchteile des radierten Werkes von Marie Ellenrieder. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, die Graphische Sammlung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, die Staatliche Graphische Sammlung München, die aus der 1861 versteigerten Sammlung Eisenhart erworben wurde, und das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Berlin – Preußischer Kulturbesitz nennen sehr umfangreiche Sammlungen ihr Eigen.

Die Sammlung der Radierungen im Kunsthaus Zürich stammt aus dem Nachlass der Künstlerin und enthält ausgezeichnete Drucke des letzten Zustandes der einzelnen Graphiken. Diese Sammlung zeichnet sich aber insbesondere durch die detailgenauen Vorzeichnungen in Tuschfeder zu vielen Radierungen aus.

Bei den im Werkkatalog angegebenen Besitzern sind im Wesentlichen nur Blätter aus öffentlichen Sammlungen aufgeführt. Es werden folgende Museen – ohne Vollständigkeit anzustreben – aufgeführt:

|

Augsburg |

Augsburg, Kunstsammlungen |

|

Baden-Baden |

Baden-Baden, Stadtmuseum |

|

Basel |

Basel, Kupferstichkabinett der öffentlichen Kunstsammlungen im Kunstmuseum |

|

Berlin |

Berlin, Kupferstichkabinett – Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik – Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz |

|

Bregenz |

Bregenz, Vorarlberger Landesmuseum |

|

Coburg |

Coburg, Kunstsammlungen der Veste Coburg |

|

Donaueschingen |

Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergisches Archiv |

|

Dresden |

Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett |

|

Erlangen |

Erlangen, Universitätsbibliothek |

|

Frankfurt |

Frankfurt a. M., Städelsches Kunstinstitut, Graphische Samm-lung |

|

Freiburg |

Freiburg, Augustinermuseum |

|

Hamburg |

Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Graphische Sammlung |

|

Innsbruck |

Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum |

|

Karlsruhe SKK |

Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe |

|

Karlsruhe KK |

Karlsruhe, Kunstmuseum Karlsruhe |

|

Konstanz RM |

Konstanz, Rosgartenmuseum |

|

Konstanz WG |

Konstanz, Wessenberg-Galerie |

|

Leipzig |

Leipzig, Museum der bildenden Künste |

|

München MS |

München, Münchner Stadtmuseum |

|

München SGS |

München, Staatliche Graphische Sammlung |

|

Nürnberg |

Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Kupferstichkabi-nett |

|

Offenburg |

Offenburg, Stadtarchiv im Ritterhaus Offenburg |

|

St. Gallen |

St. Gallen, Kunstmuseum |

|

Schweinfurt |

Schweinfurt, Museum Georg Schäfer |

|

Sigmaringen |

Sigmaringen, Fürstlich Hohenzollernsche Sammlungen |

|

Stuttgart |

Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart |

|

Weimar |

Weimar, Staatliche Kunstsammlungen |

|

Wien |

Wien, Graphische Sammlung Albertina |

|

Zürich ETH |

Zürich, Graphische Sammlung der Eidgenössischen Techni-schen Hochschule |

|

Zürich K |

Zürich, Kunsthaus, Grafische Sammlung |

|

Zürich ZB |

Zürich, Zentralbibliothek |

Ellenrieders Graphiken in chronologischer Reihenfolge

1 Die heilige Jungfrau lesend, um 1813

Andresen 5

Plattengröße: 113 x 85

Beschreibung: Maria in halber Figur dargestellt, von vorn, ein wenig nach rechts gewendet; sie liest in einem Buch, das sie mit beiden Händen hält. Ihr Kopf ist von einem Schleier umhüllt.

»Die heilige Jungfrau lesend«

Besitz: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 1950-175

2 Die heilige Familie, um 1813

Andresen 3

Plattengröße: 140 x 108

Beschreibung: Maria sitzt links auf dem Fußboden eines Zimmers, neben einem mit einem Tuch behangenen Tisch, auf welchem ein Lilienstrauß steht; sie hat die Hände ineinandergelegt und schaut lieblich vor sich nieder. Jesus und der kleine Johannes sitzen zu ihren Füßen und blättern in einem Buch, ersterer schaut zur Mutter auf, Joseph steht im Hintergrund des Zimmers an der Tür und spricht mit der eintretenden Anna.

»Die heilige Familie«

Besitz: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 1950-174

3 Johann Peter von Langer (1756 - 1824), 1813

Nicht bei Andresen erwähnt, Marie Ellenrieder zugeschrieben

Plattengröße: 114 x 80

Beschreibung: Brustbild des Direktors der Münchner Kunstakademie von vorn, die Augen zum Betrachter richtend, hohe Stirn, markante Gesichtszüge, die Haare zurückgekämmt, seitlich gelockt. Der Dargestellte trägt einen Überrock mit breitem Kragen, Weste und schwarze Halsbinde. Der Hintergrund ist mit rechts dunkeln nach links heller werdenden Schraffierungen überzogen.

Am unteren rechten Rand mit dem Datum »1813« bezeichnet.

»Johann Peter von Langer«

Privatbesitz

Lit.: K. Siebert, 1916, S. 117; A. Winterberg, Auktion Nr. 47, 1993

4 Epitaph des Joseph U. Tobias (1764-1814), um 1814

Nicht bei Andresen erwähnt

Plattengröße: 181 x 115

Beschreibung: Epitaph, errichtet für den Pfarrer von Minseln und Dekan des Landkapitels Wiesental vom Generalvikar I. H. von Wessenberg. Rechteckige Grabsäule auf zweistufigem Postament. Sie schließt oben mit einem profilierten Kymation und einem zweistufigen Postament, auf dem sich rechts ein kleiner, rechteckiger Grabsockel erhebt. Auf diesem steht eine Urne, die mit einem Lorbeerkranz und einem Kreuz gekrönt ist. Links davon ein Putto, der mit seinem linken Arm das Kreuz stützt und mit seiner Rechten auf das Kreuz zeigt. Die Radierung illustriert einen Nachruf in: Archiv für die Pastoralkonferenzen in den Landkapiteln des Bisthums Konstanz. 1814. Zweiter Band. 13. Jg., 9. Heft, neben Seite 161.

Mit der Beschriftung »Joseph Udalricus Tobias. Nat. Constantiae.

IV. Jul. 1764. Def. Minselii. I. Mart.1814. Vere. Rev. Pio. Docto. Optime merito Decano

et Pastori Candido J. C. Discipulo hoc Monumentum Posuit Vicarius Generalis

Constantiensis.«

»Epitaph des Joseph U. Tobias«

Privatbesitz

Besitz: Konstanz WG; Konstanz, Universitätsbibliothek; Freiburg, Erzbischöfliches Archiv

5,I Der erste Apostelkopf (Petrus) nach R. von Langer, 1815

Andresen 12

Plattengröße: 153 x 121

Beschreibung: Büste im Profil nach rechts, mit dunklem Bart und Haar, markigem, entblöstem Hals. Schläfe, obere Backe, Nase, Schulter und Halsmuskeln weiß. Die Schraffierungen im Hintergrund rechts reichen bis zur Höhe des Kinns.

»Der erste Apostelkopf (Petrus) nach R. von Langer«, Zustand I

Besitz: Staatliche Graphische Sammlung München, Inv.-Nr. 150 832

Lit.: S. Pückler-Limpurg, 1907, S. 43

5,II Beschreibung: Wie Zustand I, jedoch sind die Fleischpartien bis auf kleine Lichter mit Strichlagen gedeckt. Die Schraffierungen im Hintergrund rechts reichen bis zur Höhe der Nasenmitte.

»Der erste Apostelkopf (Petrus) nach R. von Langer«, Zustand II

Besitz: Staatliche Graphische Sammlung München, Inv.-Nr. 150 833

Besitz: München S G S, Inv.-Nr. 150 833 (mit Bleistift links unten bezeichnet »Rob. Langer pinc.« und mit dem Namenszug rechts unten »Mar. Ellenrieder fec. 1818« [sic!]); Berlin, Inv.-Nr. 235.80-1885

Lit.: S. Pückler-Limpurg, 1907, S. 43

5,III Beschreibung: Wie Zustand II, jedoch jetzt in der Platte bezeichnet und mit dem Namenszug der Künstlerin.

Bezeichnung links unten »Rob. Langer pinx:« und rechts unten der Namenszug »Marie Ellenrieder fec: 1815.«

»Der erste Apostelkopf (Petrus) nach R. von Langer«, Zustand III

© Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin, Inv.-Nr. 235.81-1885

Besitz: Basel, Inv.-Nr. Bi. 11. 15 (mit Trockenstempel MAE in Ligatur rechts unten); Berlin, Inv.-Nr. 235.81-1885 (auf blassgrünem, dünnem Papier); Donaueschingen Fürstlich Fürstenbergisches Archiv, Grafik 411; Freiburg, Inv.-Nr. G 856; Karlsruhe S K K, Inv.-Nr. II, 975; München S G S, Inv.-Nr. 68 448; Zürich E T H, Inv.-Nr. 111.a/9 (mit Trockenstempel unter der Jahreszahl); Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung, Inv.-Nr. F 10a (mit Trockenstempel hinter der Jahreszahl r. u.); auch enthalten in: Mappe zu Gunsten des Rosgarten-Museums in Constanz, 1872

Lit.: Neumeister Auktionen, Auktion 5003, 27. Juni bis 8. Juli 2924, Los 290 "Radierung auf Bütten (mit angeschn. Wasserzeichen)".

6,I Der zweite Apostelkopf (Jakobus) nach R. von Langer, 1815

Andresen 13

Plattengröße: 152 x 118

Beschreibung: Büste, etwas nach links gewendet, mit lockigem schwarzem Haar und Bart; mit einem Mantel um die Schultern, die rechte Seite des Halses ist entblößt. Der Kopf ist ziemlich hell gehalten, die Stirn fast weiß, rechts unter dem Auge ein weißer Fleck; die Kontur links am Auge lückenhaft.

Mit der Bezeichnung links unten »Rob: Langer pinx:« und dem Namenszug rechts unten »Marie Ellenrieder fec: 1815.«

»Der zweite Apostelkopf (Jakobus) nach R. von Langer«, Zustand I

Besitz: Staatliche Graphische Sammlung München, Inv.-Nr. 150 830

Lit.: S. Pückler-Limpurg, 1907, S. 43

6,II Beschreibung: Wie Zustand I, jedoch mit einem tiefen Schatten waagrecht über die Mitte der Stirn, rechts unter dem Auge sind noch zwei kleine Lichter. Die Kontur ist nachgezogen.

Bezeichnung und Namenszug wie Zustand I

»Der zweite Apostelkopf (Jakobus) nach R. von Langer«, Zustand II

Besitz: Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung, Inv.-Nr. F 10a, f. 3